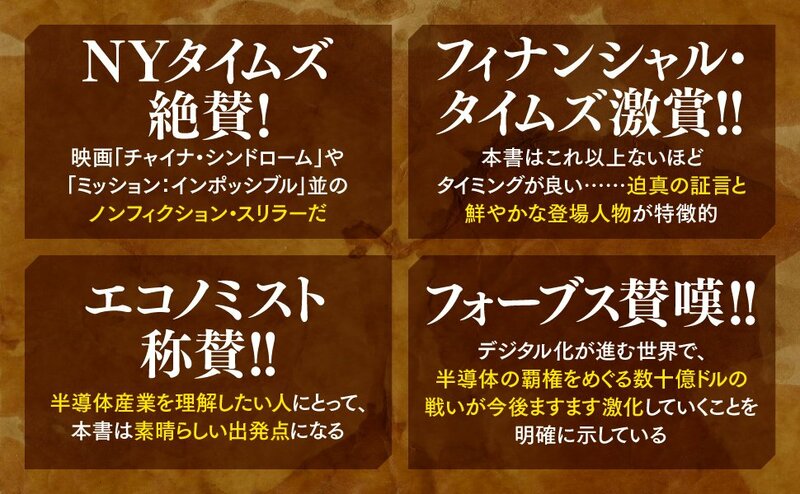

NYタイムズが「映画『チャイナ・シンドローム』や『ミッション:インポッシブル』並のノンフィクション・スリラーだ」と絶賛! エコノミストが「半導体産業を理解したい人にとって本書は素晴らしい出発点になる」と激賞!! フィナンシャル・タイムズ ビジネス・ブック・オブ・ザ・イヤー2022を受賞した超話題作、Chip Warがついに日本に上陸する。

にわかに不足が叫ばれているように、半導体はもはや汎用品ではない。著者のクリス・ミラーが指摘しているように、「半導体の数は限られており、その製造過程は目が回るほど複雑で、恐ろしいほどコストがかかる」のだ。「生産はいくつかの決定的な急所にまるまるかかって」おり、たとえばiPhoneで使われているあるプロセッサは、世界中を見回しても、「たったひとつの企業のたったひとつの建物」でしか生産できない。

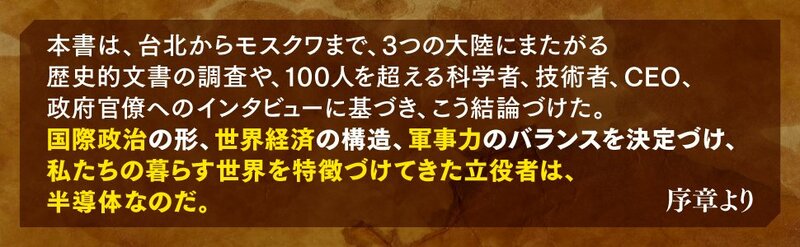

もはや石油を超える世界最重要資源である半導体をめぐって、世界各国はどのような思惑を持っているのか? 今回上梓される翻訳書、『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』にて、半導体をめぐる地政学的力学、発展の歴史、技術の本質が明かされている。発売を記念し、本書の一部を特別に公開する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

アメリカ企業製DRAMチップの故障率は

日本企業と比べて4.5倍も高かった

「あなたが例の論文を書いて以来、私の人生は地獄ですよ[1]!」。ある半導体のセールスマンが、ヒューレット・パッカード(HP)の経営幹部のリチャード・アンダーソンに愚痴をこぼした。業界一厳しいといわれる同社の基準を満たすチップを判断するのが、彼の仕事だった。

1980年代は、アメリカの半導体部門全体にとって地獄のような10年間だった。シリコンバレーはすっかり世界のテクノロジー業界の雄のような気分でいたが、20年間にわたる急成長は止まり、今では存亡の危機と向き合っていた。日本との熾烈な競争である。

1980年3月25日、ワシントンの由緒あるメイフラワー・ホテルで開かれた業界会議で、アンダーソンが舞台に上がると、聴衆は固唾をのんで彼の話に耳を傾けた。全員が彼に自社の半導体を売りつけようと考えていたからだ。

彼の勤めるHPは、スタンフォード大学の卒業生のデビッド・パッカードとウィリアム・ヒューレットがパロアルトのガレージで電子機器をいじり始めた1930年代に、シリコンバレーの新興企業という概念を発明した会社として知られる。その会社が今では、アメリカ最大のテクノロジー企業のひとつ、そしてアメリカ最大の半導体の買い手のひとつになっていた。

チップに関するアンダーソンの購入判断は、ひとつの半導体メーカーの社運を左右するほどの影響力を持っていたが、シリコンバレーのセールスマンたちは、彼との接待を禁じられていた。「昼食の誘いに応じることはたまにあったがね」と彼は恐縮した様子で認めた。

しかし、彼こそがほとんどの人にとっての最重要顧客であるHPの門番であることは、シリコンバレーでは周知の事実だった。彼はその仕事を通じて、各企業の業績も含めた半導体業界の全景を見渡すことができる立場にいた。

今や、インテルやテキサス・インスツルメンツなどのアメリカ企業に加えて、東芝やNECといった日本企業までもがDRAMチップをつくっていたが、日本企業のことを深刻にとらえる者はシリコンバレーにほとんどいなかった。アメリカの半導体メーカーを経営するのは、ハイテクを発明した張本人たちだった。

彼らは冗談で、日本のことを「カシャ、カシャ」の国、と呼んだ[2]。日本の技術者たちが、アイデアを“丸写し”するために半導体会議へと持ち込むカメラのシャッター音になぞらえた表現だ。

アメリカの大手半導体メーカーが日本のライバル企業との知的財産訴訟をいくつも抱えているという事実は、シリコンバレーのほうがまだかなり先を走っている証拠としてとらえられた。

しかし、HPのアンダーソンは、東芝やNECを深刻にとらえていただけではなかった。日本製のチップをテストした結果、アメリカの競合企業よりはるかに高品質だという事実に気づいてしまったのである。

彼の報告によれば、3社の日本企業のうち、最初の1000時間の使用で故障率が0.02%を上回った企業はひとつもなかった。対して、3社のアメリカ企業の故障率は最低でも0.09%。つまり、アメリカ製のチップのほうが4.5倍も故障が多い、ということになる。

最下位のアメリカ企業は、故障率が0.26%にもおよんだ。これは日本の平均の10倍以上悪い数字だ[3]。性能は同じ。価格も同じ。でも故障ははるかに多い。いったい誰がそんなものを買うというのか?

高品質で超効率的な日本の競合企業からプレッシャーを受けていたアメリカの産業は、半導体産業だけではなかった。終戦直後は、「メイド・イン・ジャパン」といえば「安物(チープ)」と同義語だった。

しかし、この安物という評判をはねのけ、アメリカ企業と同じくらい高品質な製品というイメージに置き換えたのが、ソニーの盛田昭夫のような起業家たちだ。彼のトランジスタ・ラジオはアメリカの経済的な卓越性にとって初めて重大な脅威となり、その成功から自信を得た盛田や日本の同志たちは、目標をいっそう高く定めた。

こうして、自動車から製鉄まで、アメリカの産業は日本との激しい競争にさらされることになる。

「日本はイノベーターというより

実行である」という言説は正しくない

1980年代になると、家電製品づくりはすっかり日本のお家芸となり、ソニーがその先頭に立って新たな消費者向け商品を続々と発売し、アメリカのライバル企業から市場シェアをもぎ取っていった。最初、日本企業は、アメリカのライバル企業の製品をまね、それをより高品質、より低価格で製造することによって成功を築いた。

実際、イノベーションを得意とするのがアメリカなら、それを取り入れて活かすのに秀でているのが日本人だ、という考えを強調する日本人もいた。「わが国にはノイス博士もショックレー博士もいない」とある日本人ジャーナリストは記した。

現実には、日本人のノーベル賞受賞者の数は着々と増え始めていたのに、著名な日本人たちが、特にアメリカ人の聴衆に向けて話をするとき、自国の科学的な成功を卑下し続けた。

ソニー中央研究所所長で、有名な物理学者の菊池誠は、アメリカのジャーナリストに対してこう語ったことがある。日本には、「飛び抜けたエリートたち」を擁するアメリカと比べて天才が少ない。しかし、アメリカには、「標準的な知的水準に満たない」人々もまた「長く尾を引いている」。日本が量産を得意とするのはそのためだ、と彼は説明した[4]。

アメリカの半導体メーカーは、イノベーションの面でアメリカが優位である、という菊池の意見が正しいと信じて疑わなかった。それとは正反対のデータを目の前に積み上げられてもなお、である。

日本は「イノベーター」というより「実行者」である、という説を否定する何よりの証拠が、菊池の上司であるソニーCEOの盛田だった。彼は人まねが二流の地位や平凡な利益率の元凶だと考え、最高のラジオやテレビをつくるだけでなく、まったく新しい種類の製品を想像するよう技術者たちを鼓舞した。

1979年、アンダーソンがアメリカ製チップの品質問題についてプレゼンテーションを行なうわずか数ヵ月前、ソニーが同社の5つの最先端の集積回路を組み込み、音楽業界に革命を巻き起こした携帯音楽プレーヤー「ウォークマン」を発売する[5]。

たちまち、世界中のティーンエイジャーが、シリコンバレーで発明され日本で開発された集積回路のおかげで、お気に入りの音楽をポケットに入れて持ち歩けるようになった。こうして、世界で3億8500万台を売り上げたソニーのウォークマンは、史上もっとも人気のある家庭用電子機器のひとつへとのぼり詰める[6]。これはまぎれもないイノベーションだ。そして、それをつくったのは日本だった。

1 リチャード・アンダーソンへの2021年のインタビューより。Michael Malone, Bill and Dave: How Hewlett and Packard Built the World’s Greatest Company(Portfolio Hardcover, 2006); “Market Conditions and International Trade in Semiconductors,” Field Hearing Before the Subcommittee on Trade of the Committee of Ways and Means, House of Representatives, 96th Congress, April 28, 1980.

2 Michael Malone, The Big Score(Stripe Press, 2021), p. 248[邦訳:マイケル・S・マローン『ビッグスコア――ハイテク大儲け』中村定訳、パーソナルメディア、1987年、355~356ページ]; Jorge Contreras, Laura Handley, and Terrence Yang, “Breaking New Ground in the Law of Copyright,” Harvard Law Journal of Technology 3(Spring 1990).

3 Rosen Electronics Newsletter, March 31, 1980.

4 Malone, The Intel Trinity, p. 284[邦訳:マローン『インテル』324~325ページ]; Fred Warshofsky, Chip War: The Battle for the World of Tomorrow(Scribner, 1989), p. 101[邦訳:フレッド・ウォーショフスキー『日米半導体素子戦争 チップウォー――技術巨人の覇権をかけて』青木榮一訳、経済界、1991年、71ページ].

5 TPS-L2: User Manual(Sony Corporation, 1981), p. 24.

6 “Vol. 20: Walkman Finds Its Way into the Global Vocabulary,” Sony, https://www.sony.com/en/SonyInfo/CorporateInfo/History/capsule/20/.

(本記事は、『半導体戦争――世界最重要テクノロジーをめぐる国家間の攻防』から一部を転載しています)