日本軍の「南京事件」に学ぶ

組織トップの責任逃れ

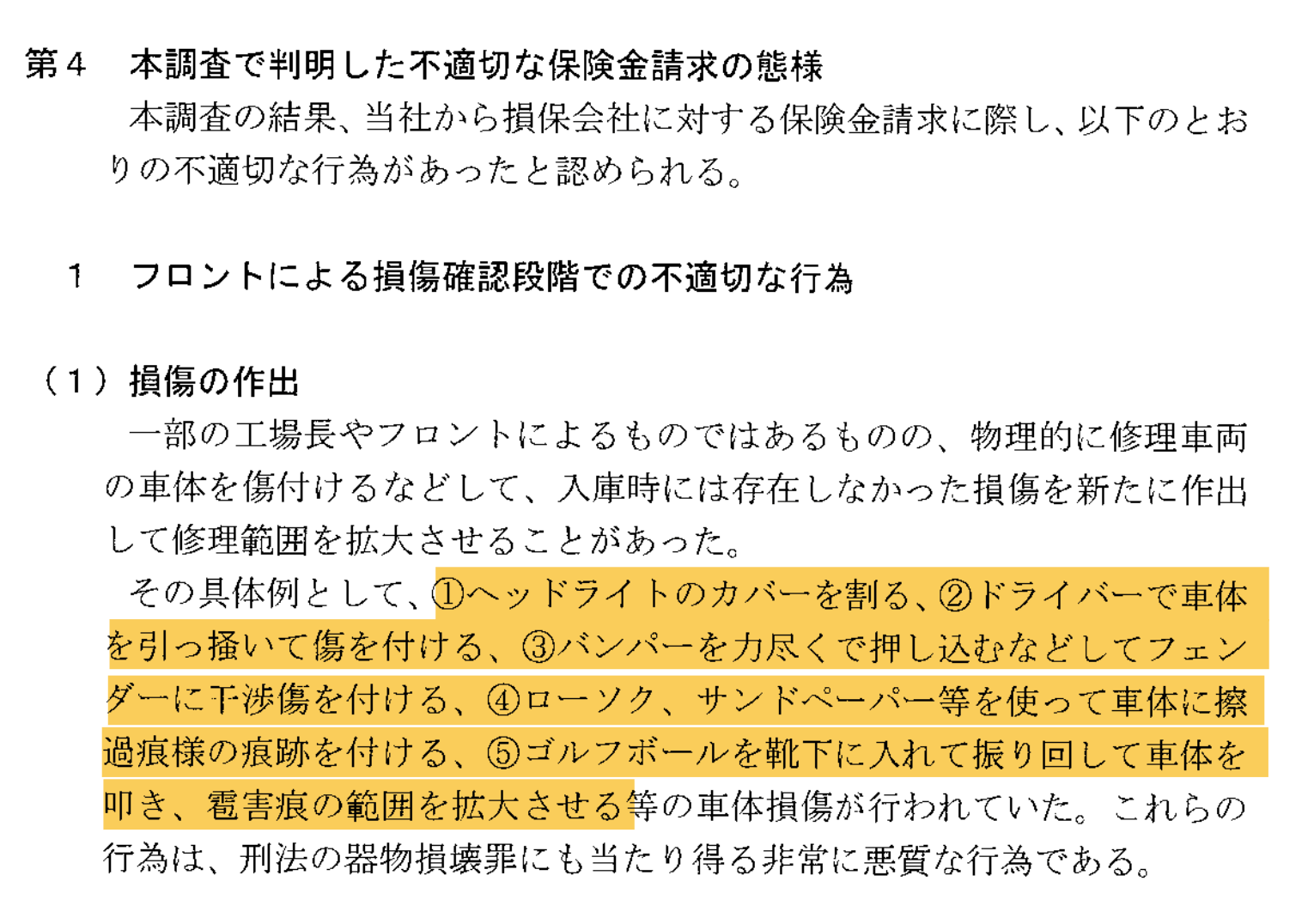

ビッグモーターの衝撃的な不正の数々を記した調査報告書

ビッグモーターの衝撃的な不正の数々を記した調査報告書

「現場がやった」で幕が引かれた不正問題は、実際、神戸製鋼所のデータ改ざん、東芝の利益かさ上げ問題など枚挙にいとまがない。

という話を聞くと、「日本の経営者の質が落ちたな」「海外から利益至上主義が持ち込まれたことで古き良き日本の商売人の倫理観が崩壊してしまった」と遠い目をする人も多いだろうが、残念ながらそれはノスタルジーで目が曇り、過去を美化しすぎてしまっている。

明治になって日本が近代化してからの日本の組織はずっとこんなもんだ。「上の命令は絶対服従」を叩き込みながら、無謀な目標や過大なノルマを背負わせるので、現場の人間は心身が疲弊して、モラルがぶっ壊れる。結果、「組織のため」と不正に手を染める。

しかし、そういう不正が発覚しても、組織のトップは「知りません」の一点張りで、挙句の果てには「現場が勝手にやった、私の責任ではない」と他人事のように言い出すのだ。

わかりやすいのが、日本軍の「南京事件」だ。本件については愛国心あふれる方たちがいまだに「民間人の虐殺は中国のデマ」だと訴えているが、本稿ではそのあたりの是非まで踏み込まない。

ここで注目すべきは、「軍紀の乱れ」を指摘する人々に、組織のトップがどのように自身の責任を感じていたかということだ。

「読売新聞」(2020年11月15日)が報じたところによれば、昭和天皇の弟宮で、陸軍軍人だった秩父宮雍仁親王が、南京陥落後の1938年2月22日、同じ軍人皇族に送った手紙にはこんな懸念が記されている。

「中支方面の軍紀風紀に関しては 之(これ)か日本の軍隊かと唯(ただ)嘆せられることのみ聞かれまして遺憾と申す外ありません」

事実かどうかはさておき、陸軍内でもこのような情報がかけ巡っていたということだ。実際、当時の南京陥落後の日本軍の軍紀の乱れを指摘するような資料は他にも多数ある。

では、この問題を「責任者」である組織トップはどう捉えていたか。

東京裁判で中支那方面軍司令官であった松井石根元陸軍大将は、自身が率いた軍の軍紀風紀の責任についてこのように述べている。

「師団長の責任です。私は方面司令官として部下の各軍の作戦指揮権を与えられておりますけれども、その各軍の内部の軍隊の軍紀、風紀を直接監督する責任はもっておりませんでした」

そして、検察官から軍紀、風紀を更正するために軍法会議を開催することを命令することはできたのではないかと質問されても、以下のような「他人事感」丸出しの発言をしている。

「全般の指揮官として、部下の軍司令官、師団長にそれを希望するよりほかに、権限はありません」

断っておくが、松井大将を批判しているわけではない。当時の日本軍はこれが当たり前だったのだ。巨大組織のトップに立つ者が、現場の一兵士たちが略奪や民間人を殺めたなんてことまでいちいちチェックなどできないし、そもそも作戦指揮を統括している者が目配せするような話ではない。

あくまでそれを監督するのは師団長という「現場のトップ」がやることであり、組織トップの自分の仕事ではない、と当時の軍の指導者層は考えていたワケだ。

さて、このようなロジックを聞いて何かを思い出さないか。そう、ビッグモーター兼重前社長の他人事感丸出しの発言と丸かぶりではないか。