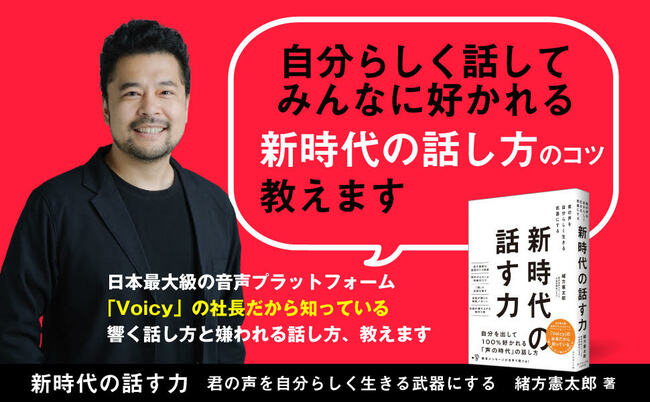

AI(人工知能)による“完成された”コンテンツが大量生産される時代。私たちは自分のブランディングのために、「話す力」を使って何を発信すべきなのか。経営者・ブランドプロデューサーの白木夏子さんと、『新時代の話す力』著者であり、Voicy代表の緒方憲太郎さんが、「自然体で話す力」について語り合いました。(本記事は、白木夏子さんのVoicyチャンネル「起業&ブランドゆる話」で公開された対談内容を記事化しました。構成/谷本明夢)

Photo:AdobeStock

Photo:AdobeStock

自然体のときこそ

「自分らしさ」が出せる

白木夏子さん(以下、白木) 私は「音声配信を始めよう」と思ったとき、「声は絶対に嘘がつけないから、今の自分の気持ちをまっさらな状態で話そう」と決めました。自分の感情を、自分自身がじんわりと感じながら話していく。そのとき、「うまく話そうとしない」ことも意識しています。

音声配信は、お友達とお茶をする感覚で、楽しく話しています。自分にストレスがかかる方法だと絶対に続かないので、なるべく肩の力を抜いて、ストレスフリーで話すようにしているんです。そういった自然体の自分でいられることが、Voicyの魅力だと思っています。

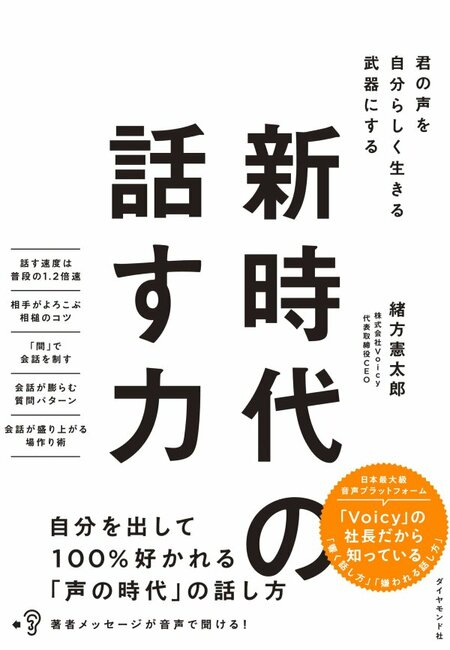

Voicyで「起業&ブランドゆる話」を配信する社会起業家の白木夏子さん

Voicyで「起業&ブランドゆる話」を配信する社会起業家の白木夏子さん

緒方憲太郎さん(以下、緒方) 「うまくきれいに話そう」とすると、大体うまくいきませんよね。聞き手の立場で考えても、話し手に求めているのは、そういうことじゃありません。聞き手は、相手がきれいに話してくれなくてもいいから、その人のありのままの言葉を聞きたいんです。

実際に、身の回りの友人でも、声がこもったり、話し方が下手だからといって、ストレスを感じることなんてありませんよね。話すときは「うまくきれいに話す」ことよりも、その人が「自然体で、ベストパフォーマンスを出せている」ことが大事です。

よく、プレゼンテーションなどで登壇すると、ガチガチに緊張してしまう人がいます。きれいに話しているけれど、棒読みになってしまっている人。そういうプレゼンって、残念ながら、聞いている方はまったくうれしくないんです。聞いている人が一番喜ぶのは、多少間違えていてもいいから、「この人は、心から思ったことを話しているんだな」と感じられるトークです。その人が、素で話しているような方がいい。

もちろん、急に人前で自分の素を見せるのは、簡単ではありません。「どういう状況なら、人前で自分の素を出せるのか」ということを、自分で知っておくことも、とても大事です。

初めての人に会うとき、「あ、すいません」「あ、どうも」など、「あ」を連呼してしまう人もいます。そういう人を見て「この人、魅力的だな」と感じるのは難しいかもしれません。話し方の癖の方が気になってしまいますから。「素」の状態で話して、魅力的だと思ってもらうこと。それを意識することが、人前で話すときにはすごく重要です。

コンプレックスも

「自分らしい話し方」になる

緒方 白木さんは、いろいろな人を巻き込んだり、リーダーシップを取ったりするとき、どういった「話し方」を意識していますか。

白木 もともと、私はあまりベラベラと話す方ではなく、話し方も割とゆっくりしています。声も低いので、小さいころから割と落ち着いたトーンで話していました。若いころは、もっとかわいらしい声に憧れていて、自分の声がイヤだった時期もあります。「どう頑張っても、声を変えるのは無理なんだろうな」と思って、諦めていました。そうしたら、20代後半くらいから、声や話し方をほめてもらうことが増えてきたんです。

「白木さんの声は、いつも落ち着いていて、すごく聞き心地がいいですね」と言ってもらえるようになって、「自分がコンプレックスに感じていたものを、いいと思ってくれる人がいるんだ」と気づきました。それから「この落ち着いたトーンを生かそう」と思えるようになりました。

クライアントへのプレゼンなど、私もすごく緊張するときがあります。しかしどうやら、この声と話し方のおかげで緊張していないように見えるらしいんです。だから今では、それを逆手にとって「緊張してるけど、バレないだろう」と考えるようになりました(笑)。

緒方 その緊張のバランスが、白木さんの性格と雰囲気に合っているんでしょうね。

白木 あと、あえて「話し方のクセ」をすべて消してしまわないようにしています。

緒方 クセをすべて消してしまうと、個性もなくなってしまいますよね。

白木 アナウンサーやニュースキャスターのようなきれいな話し方は、「日常の話し方」ではないですよね。私が音声配信で話すときはそうではなく、抑揚のある、あえてうまく話さない「日常の話し方」にしたいと思っているんです。

緒方 僕も、プレゼンでは「こういう話をしよう」という骨子を決めたら、あえて台本なしで話すようにしています。その方が、そのときに思っていることをそのまま伝えることができて、ありのままの自分でメッセージを届けることができるんです。

「完成されてないもの」を

共有することに価値がある

白木 緒方さんは、これからの時代に求められる音声配信はどんなものだと思いますか。

緒方 AI(人工知能)の登場によって、世の中のコンテンツは音楽も絵も、最近だと文章でさえも、「完成品」がすぐに作れるようになりました。そうなると「完成品」そのものではなく、それをつくっていくプロセスとか、未完成なものの方が、おもしろくなっていくのではないかと思っています。

例えば、「こんなことがあって悔しい。これからどうしよう」とか「こんな景色を見てこんなことを思った。まだどんな意味があるのか分からないけど、これから考えようと思う」とか。AI時代には、そういう不完全なものこそ、共有することに意味があるんじゃないかと感じています。

白木 音声配信の中でも、Podcastでは完成された番組が多いように感じます。一方、未完成な、構想段階の考えでも話せるのは、Voicyの強みですよね。Voicyではリスナーのみなさんも、「パーソナリティの頭の中の動きを知りたい」という声が多い気がします。「この人は、この結論に行き着くまでに、どういうプロセスをたどったんだろう」とか、「今はどんなことを考えてるんだろう」とか。そういうことを聞けるのがおもしろいですよね。

緒方 その人の思考や考え方、世界観は、なかなか簡単に手に入る物ではありません。だからこそ貴重で、その人の期待感を高めるきっかけになります。

Voicyでも現状はまだ、先に配信のタイトルを決めて、「この話をしよう!」と固めていく、タイトルありきの配信が多いように感じます。そこから慣れてくると、「昼にハンバーガー食べて思ったこと」とか、ふわっとしたタイトルでも全然いいと思えるようになっていきます。実際、そういう放送を聞いて、「確かに自分も同じ疑問を持ったな」とか「そう考えられるのってすごいな」と思ったりして。

話し手の思考を少しだけ持ち帰ろうと思えるような、そんな配信が増えていったらいいなと思います。

白木 リスナーの人も一緒になって考えていけるような配信はいいですよね。私も、毎回結論をバシバシっと話す人の放送よりも、ふわっと終わっている人の放送をなんとなく聞いてしまいます。

もはや音声配信に「答え」だけを求める時代ではないのかもしれません。結論よりも、その人の思考や感覚といった内容の方が印象に残るのではないでしょうか。