上司の承認を得たり、部下に仕事を進めてもらったり、自社商品を買ってもらったり……ビジネスにおいて「相手の理解を得て、相手に動いてもらう」ことは必須のスキルだ。しかし、どれだけ話術を磨いても結果につながらず、限界を感じている人も多いだろう。

そんな方に試してほしいのが、『影響力の魔法』に書かれている技術だ。著者は、プルデンシャル生命保険で記録的な成績をあげた「伝説の営業マン」金沢景敏さん。営業マンになった当初、失敗続きだった金沢さんは、「理屈」で説得しようとしていたことが間違いのもとだったと気がついたという。

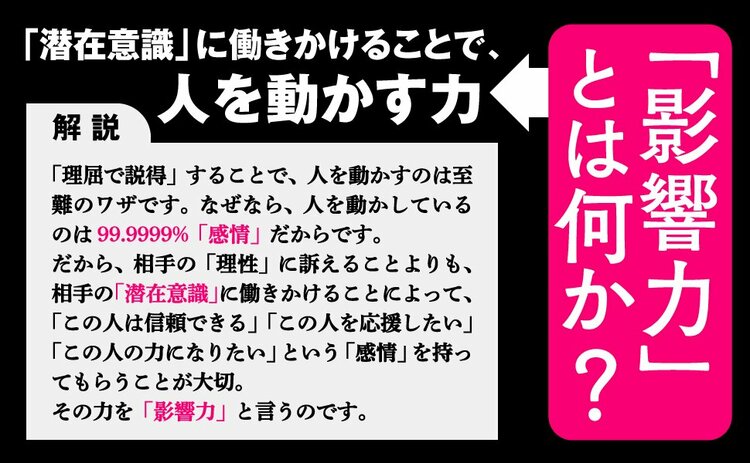

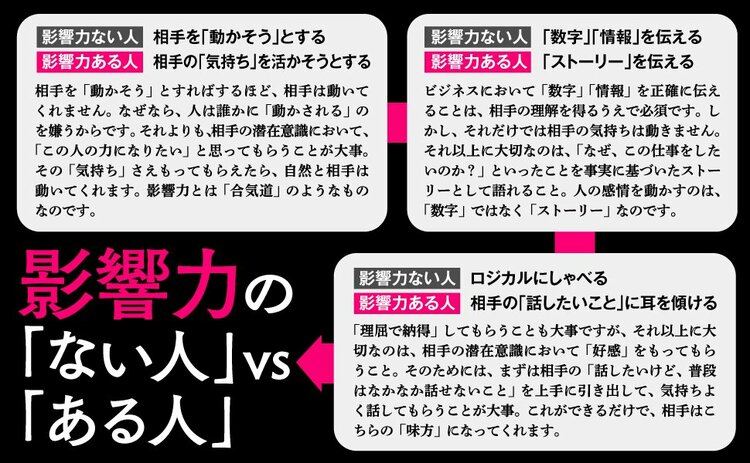

人を動かしているのは99.9999%「感情」。だから、「理性」に訴えることよりも、「潜在意識」に働きかけ、「この人は信頼できる」という「感情」を持ってもらうことが大切。そうすれば、自然と相手はこちらの意図を汲んで動いてくれるようになる。この「潜在意識に働きかけて、相手を動かす力」こそが「影響力」だと、金沢さんは語る。

今回は、そんな本書から、「部下のやる気を失わせる褒め方」をテーマに解説していく。(構成:川代紗生)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

部下は3日で上司を見抜く

「これ、必要になるだろうと思ったので準備しておきました!」

何も指示をしなくても、やるべきことを率先して探し、提案しながら動いてくれる。そんな部下ばかりだったらどんなにいいだろうと思ったことはないだろうか。

個人で出した成果ではなく、チームで出した成果が評価される管理職。自分だけががんばるだけではうまくいかない。いかに部下にがんばってもらうかによって、成果は大きく左右されてしまう。

さて、思うように動いてくれない部下に困ったとき、「褒めて動かす」というやり方をしてはいないだろうか。

褒められれば嬉しくなって、その人のために何かしたいと思うのは当然のことだ。そういうマネジメント方法が有効な場合もあるだろう。

しかし本書では、「相手を動かすために褒める」のはあまりおすすめできない、と書かれている。

まったく効果がないわけではない。ただ、短期的な効果しか得られず、長期的に見ればデメリットになる場合も多いからだ。

著者の金沢景敏さんはこう語っている。

「部下を褒める」はリスクが大きい

たとえば私は以前、この「褒めて動かす」という作戦をして、大失敗したことがある。

数年前、とある店舗のマネージャーを担当することになった。困ったことに、アルバイトスタッフにやる気がない。いつもだらだらと動き、最低限のこともやらない、怠惰な空気が蔓延していた。

まずはスタッフとコミュニケーションを取り、やる気を出してもらおうと思った私は、「1日1回、スタッフのいいところを褒める」という作戦を実行した。

最初はよかった。「がんばります」と勢いよく返事をする。しかしそれも最初だけで、次第に元に戻るどころか、会社の不満をいろいろぶつけてくるようにまでなった。辞めていったスタッフも多かった。

「気軽になんでも相談できる上司」を目指した結果、いつの間にか私は、「スタッフの愚痴聞き係」になってしまったのである。

結局、舐められていたのだ。それもそのはずだ。出会ったばかりのスタッフを、よく知りもしないくせに褒め言葉ばかりかけていたのだから。

「部下の機嫌取りをしようだなんて、レベルの低いマネージャーだな」と愛想をつかされたことだろう。

あの頃を思い出すと、金沢さんの言葉が、余計に心に沁みる。

「上司が部下を褒める」ことは、実は大きなリスクを伴う行為なのだ。

「この人は、自分のことを正しく評価する目を持っているのか?」「この人は、小手先のテクニックに頼らなくても成果を出せる上司なのか?」など、その笑顔の下で、部下は厳しく上司を観察している。

正しく褒めるために必要な「2つの力」

金沢さんは、上司と部下の関係性にかかわらず、たとえばお客様に対しても、「褒める」ことを意識しすぎないほうがいいと語る。

相手を不快にさせない褒め方をするには、高度な技術が必要なのだ。具体的には、「観察する力」と「価値判断をする力」が必要になる。

たとえば、1人の部下が、あまり目立たないところで活躍してくれていたとしよう。細々とした資料作成を率先してやったり、上司の投げかけに対して誰よりも速くレスポンスしたり……。

華やかで大きな成果は出せていなくとも、その1人のおかげでスムーズに進んでいる仕事がいろいろとあったとする。

そのような細やかな気遣いをしてくれた、という「事実」にまず気がつかなければならない。そして、その事実に対して「あなたは、まわりのことを本当によく見ているね」と褒める。

これならば、部下は「そんな細かいところまで見ていてくれたんだ」と実感でき、信頼関係を結ぶことができるだろう。

逆に、適当でとんちんかんな褒め言葉は、「ちゃんと見ていない」ことを証明することにもなりかねない。

むやみに褒める前に、まずは「事実」をじっくり観察することからはじめよう。

「こういう行動によってこういう成果が出た」という「事実」をそのまま言葉にするだけでも、部下にとっては嬉しい。

「上司は自分をちゃんと見てくれている」という実感こそが、やる気につながることもある。

小手先のテクニックに頼るのではなく、深い信頼関係を結ぶために、何が必要か。そんな本質的な問いに真正面から向き合った本書。

ぜひ、すべてのビジネスパーソンに手に取ってもらいたい一冊だ。

![上司に「いいから黙ってやれ」と言われたとき、三流は「言い返す」、二流は「従う」、では一流は? [見逃し配信・8月第4週]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/3/c/360wm/img_3cc5d906487174af55ff467a4c64b21474331.jpg)