たびたびニュースを騒がせている「インフレ」。実は日本では実に40~50年ぶりであることをご存じだろうか(日本のバブル期には資産価格は上がったが、物価はほぼ上がらなかった)。インフレを経験として知っている人は少ない。そんななか、これから物価が上昇していく時代に突入しようとしている。

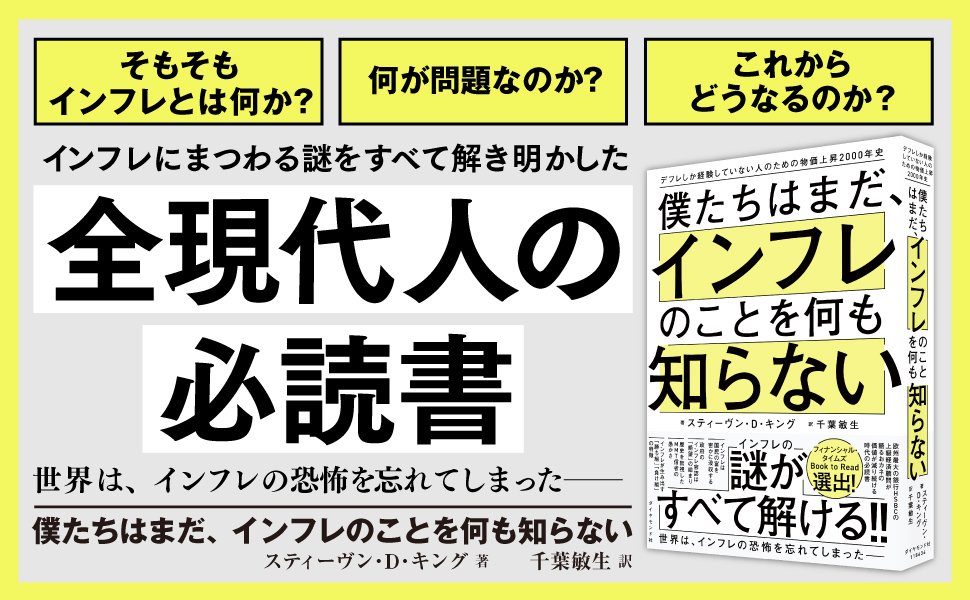

本連載では、ローレンス・サマーズ元米国財務長官が絶賛したインフレ解説書『僕たちはまだ、インフレのことを何も知らない』から、インフレの正体や投資への影響といった箇所を厳選して紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

歴史的に見て、政府はインフレの誘惑に負ける

すべての政府がインフレの道を選ぶわけではない。しかし、政府の置かれている状況は、その政府がいずれインフレの誘惑に屈するのかどうかを判断するうえで役立つだろう。

政府がインフレの道を選ぶ頻度は、1つにその国特有の歴史によって変わる。ブラジルは、たとえば戦後ドイツと比べれば、インフレを許容できる状況だと考えてきた。

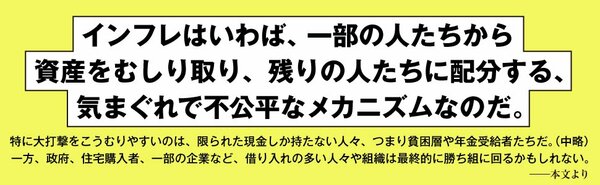

インフレは、いわば隠し球のような方法で市民に課税するメカニズムであり、通常は、たとえば増税のように、その他の歳入確保の手段が政治的に望ましくない場合に使われる[*1]。

構造的に、税制にはほかと比べて効果の高いものとそうでないものがある。一部の新興国が先進国と比べ、財政的な選択肢としてインフレに頼りがちな1つの理由がそこにある。

インフレが隠れた税として有効であるという究極の証拠が、戦時中にある。アメリカ南北戦争のような内戦であれ、国家間の紛争であれ、軍事支出の増大と、それにともなう民間支出の減少は、貨幣を印刷し、インフレ率の上昇を促すことで容易に実現できる。

グレート・モデレーション(大安定期)以降、政府がインフレの創造において果たしうる役割を忘れやすくなってしまった。しかし、中央銀行の独立性とインフレ目標政策の有効性、その両方への信頼が広がるにつれて、インフレに優しい制度改革が水面下で「浸透」した。量的緩和や、ユーロ圏でいえばECBの「安定化」に対する役割増大がその最たる例だ。

この浸透は、直接的には、マネタリストたちがよく主張するように、貨幣供給量の単純な拡大に関する問題ではない。むしろ、債券市場におけるシグナルの機能不全、金融の安定と財政の安定のあいだにある対立関係、そしてユーロ圏の場合、全力で共通通貨の崩壊を防ぐという固い意志をめぐる物語なのだ。

こうしたテーマの1つ1つが、裏口からこっそりとインフレ圧力が高まる余地を生み出す。誰もインフレ率の上昇を意図したわけではないが、世界金融危機以降の政策構成の変化が、異常なインフレを起こりやすくしたことに変わりはないのだ。

インフレ抑制の責任を政府に移すべきだと訴える人々は、民主的に選ばれた政治家たちのほうが、技術家集団たる中央銀行家たちよりも、たとえばインフレ率と失業率の絶妙なバランスを取るのに長けている、と信じているのかもしれない。

しかし、歴史的証拠は間違いなくその逆を示している。政府は放っておくといやおうなくインフレの誘惑に負けてしまう。政府がそうしたセイレーン〔美しい歌声で船乗りを惑わし、船を難破させるギリシャ神話の海の怪物〕の声に惑わされないよう歯止めをかけるのが中央銀行の役目なのだ。

政府に自由裁量を与えるのは、もはやオデュッセウスの縄をほどき、船員たちの耳から蜜蝋の耳栓を抜き取るのと同じ[*2]。ギリシャ神話を信じるなら、悲惨な結末が待ち受けているのは間違いない。

*1 インフレは、たとえば物価上昇に合わせて控除が引き上げられなければ、人々をより高い税率区分へと追いやる働きも持つ。

*2 耳栓は、船員たちを岩だらけの絶壁へと誘うセイレーンの声が聞こえないようにするためのものだった。