食事は、外食か弁当ばかり。家族に任せっぱなし。いざ作っても、正解がわからない……。便利な時代になろうと、現代人の料理の悩みは尽きない。

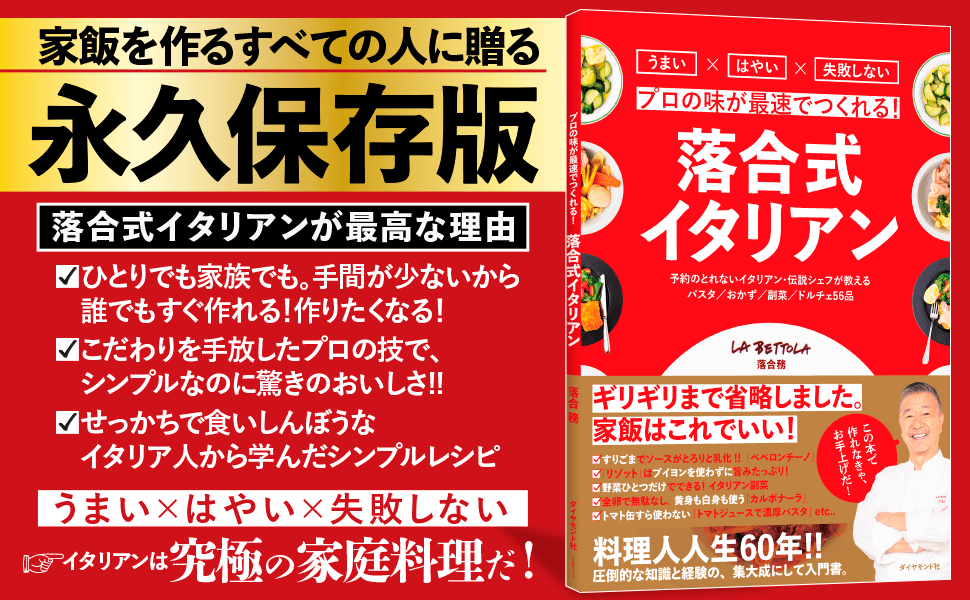

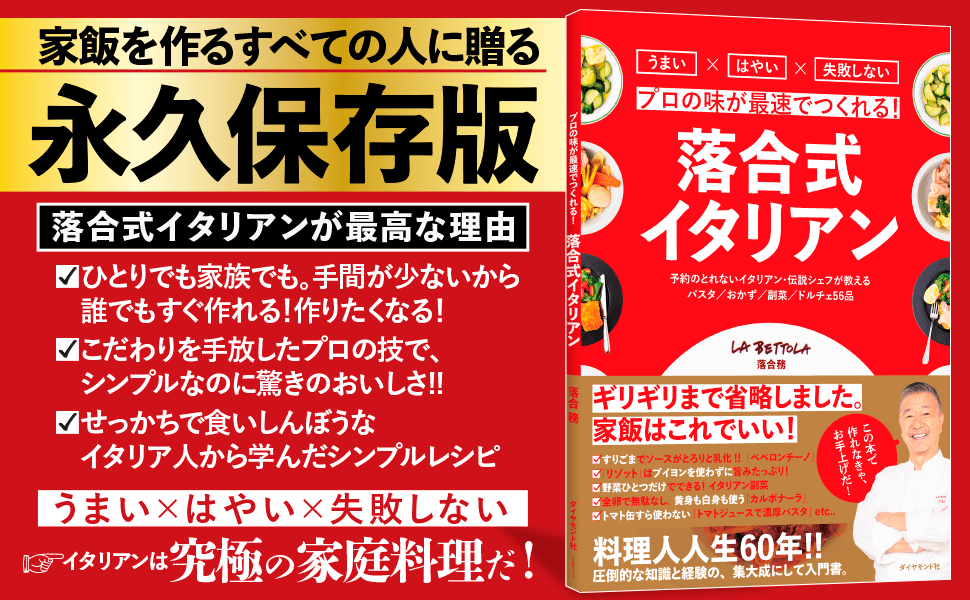

「少ない材料で作れる」「時短」「ボリューム満点」と3拍子そろったイタリア料理こそ、自炊の突破口だと提案するのが『プロの味が最速でつくれる!落合式イタリアン』。本書は、イタリア料理界のレジェンド・落合務氏の初自炊本だ。厨房だけでなく、自宅の自炊生活を経て辿り着いた、究極の最小限レシピが凝縮している。料理人人生60年の今、「こだわりは手放した」と語る落合シェフの原点とは? 修業時代の半生コラムをお届けする。

料理を志したきっかけ

中学生のとき。父親と家の近所の中華そば屋へ行って、店の親父がチャーハンを作る手際のよさに目が釘づけになった。

トントンとねぎを刻む小気味のいいリズム。中華鍋をふるうたびに、米粒がパラリと宙を舞い、具と飯が混ざり合って鍋に戻る。まるで手品のようで、その調理のシーンが目に焼きついてしまった。

僕は東京都足立区本木の庶民的な下町で育った。メッキ工場を営んでいた祖父の羽振りがよかったので、有名進学塾に通わされて、大学までエスカレーター式の私立中学に進み、一人息子だし、家族みんなからエリートコースを進むことが期待されていた。

ところが祖父が事業に失敗すると、生活が一変。家のゴタゴタや、肉親の死が続いて勉強する気力が失せてしまい、高校一年で中退して、料理の道に進むことにした。

最初はフランス料理がやりたかった

知人の紹介で入ったレストランなどで働くうちに、フランス料理に興味を持ち、「ホテルニューオータニ」に入社したのが19歳のとき。

フランスへ渡って料理を基礎から学びたいと思い、渡航費を稼ぐために20代半ばで給料のよかった「トップス」に移った。そこで恩師と出会った。社長の桂洋二郎さんだ。

桂さんはその頃、アメリカンスタイルのレストラン「トップス」のほかに、高級日本料理店「ざくろ」など多くの店を経営し、お菓子やカレーの製造工場も持っていたので、600人ぐらいの従業員を抱える企業の社長だった。

入社2年目に「トップス」の厨房の二番手になった。でもやっぱりフランス料理をやりたくて、会社に辞めたいと言った。すると、一社員の立場では滅多に会えない桂社長が出てきて、「落合君、辞めるのは思いとどまってくれ」と言われた。

それで辞めずに働いて、1年ぐらい経った頃かな、桂さんに呼ばれて行くと、「落合君、フランス料理をやりたかったんだろ。フランスへ行ってこい」って。1か月ぐらいフランスへ行って勉強してこい、というわけだ。

人生を変えた、社長とのスゴい会話

フランスへ行って、ついでにイタリアとスペインにもちょっとだけ寄って帰国すると、すぐに桂社長に呼ばれた。「どうだった?」と聞くから、「もう最高でした、フランス」と答えると、「イタリアにも行ったんだろ? イタリアはどうだった?」って。

正直なところ僕にはイタリアはいまいちで、料理は素朴すぎるし、サービスもあってないような感じで、大したことないなと思っていた。

でも会社のお金で行かせてもらっていたから「あ、すごくよかったです」と言うと、「そうだろ! よかっただろう、イタリア」って、桂さんの反応から彼がイタリアにすごく好感を持っているのがわかった。そこで機転を利かせるのが僕という人間。

「そうですね。フレンドリーなサービスと、食材にあまり手をかけていないっていうんですかね、素材を生かした料理、あれがいいです」と調子のいいことを言ったら……。

これが人生の分岐点になった。

(本稿は書籍『プロの味が最速でつくれる! 落合式イタリアン』の一部抜粋・編集したものです)

☆続々大重版! レシピ本で異例の4万部突破!!

☆ネット・TVで話題沸騰!! 「THE TIME,」(TBS)、「午後LIVE ニュースーン」(NHK)で紹介!

☆Amazonランキング[本]総合1位!(2024.3.19)

\読者から大反響の声、続々/

「テレビで見たパスタが普通の材料で簡単に美味しそうだったので、まず書店で中身をチェックした。継続して作れそうだったので購入しました。からだによくて、早くかんたんにできて、何しろおいしい。本当にその通りでした。家族の評判も良かったです」(50代女性)

「落合シェフの料理が簡略化されているというのはどういうことなのかとても気になり購入。確かに簡単でおいしそうだったので、全卵で作れるカルボナーラを実際に作ってみたら、今まで作った中で一番おいしいカルボナーラになった」(60代男性)

落合 務(おちあい・つとむ)

「ラ・ベットラ・ダ・オチアイ」オーナー

1947年生まれ。17歳で料理の道に進む。19歳でホテルニューオータニに移りフランス料理を学び、その後洋食レストラン「トップス」へ。28歳のときにフランス旅行の帰路でイタリア料理の素晴らしさを知り、その後2年8か月間、イタリア各地で修業。日本に帰国後、1982年に東京・赤坂のイタリア料理店「グラナータ」の料理長に就任。1997年7月に東京・銀座で「LA BETTOLA da Ochiai」をオープン。たちまち予約の取れないレストランとなり、日本イタリア料理界の先駆者として知られるようになる。イタリアから「カヴァリエーレ章(勲三等)」「イタリア連帯の星」勲章(OSSI)などを受章。平成25年度「卓越した技能者(現代の名工)」、令和2年「黄綬褒章」受章。現・日本イタリア料理協会名誉会長。

シェフ・落合務からのメッセージ

料理が苦手、料理なんて作りたくない……っていう人も、世の中にいていいと思うんです。料理を作るのが嫌なら、無理に作らないで、レストランに行ったほうがいい。そのほうが食材の無駄も出ないし、後片づけをする必要もないし、第一、僕ら料理人もありがたい。

でも、料理を作ってみるのも面白いぜ、とも僕は言いたいんです。自分が何かを創造できるってすてきだし、自分の作ったものを人が食べて、お腹が満ちて笑顔になってくれたら、こんなに幸せなことはないです。

最初から上手にできる人なんていないんですよ。野球の選手だって、将棋の棋士だって誰だってそう。練習したり、場数を踏んだりして、上手になっていく。だから料理も最初は失敗したとしても、あきらめないでほしい。あきらめないで、作り続けてほしい。そうすれば必ずうまく作れるようになります。

食は、筋が通っているからいいんです。筋を通さないと、おいしい料理は作れません。野菜は繊維に沿って切るとか、パスタは必ず沸騰したお湯でゆでるとか、それをしなければいけない「筋」っていうのがある。その筋さえ通せば、必ずうまくいく。

人生もそうでしょう。筋を通すかどうか。筋を通さないで「ま、いっか」でいい加減なことをしていると、僕は何事もうまくいかないと思う。

時々「昔とレシピが違っている」と言われることがあります。同じ料理でもレシピがちょっと違っている、って。当たり前です。「こうやって作ったほうがうまくいく」「こんな食材が出てきたから、こっちを使ったほうがいい」って、料理人は毎日進化しているんだから。みなさんによりおいしい料理を食べてほしい。みなさんによりおいしく作ってもらいたい。そういう気持ちがあるからこそ、進化しているわけです。それもまた、世の中に対して筋を通すということです。

だから、料理も生きるのも、シンプルでいいんだと思う。食べる人のこと(自分だっていい)を考えて、楽しみながら一所懸命やる。今度はもうちょっとうまくやろうと思って、やり続ける。料理を通して僕がみなさんに伝えられるのは、そんなことなんだろうな、って思います。

1章 僕の人生ベスト

落合式イタリアンの原点!

1位 思い出の野菜パスタ

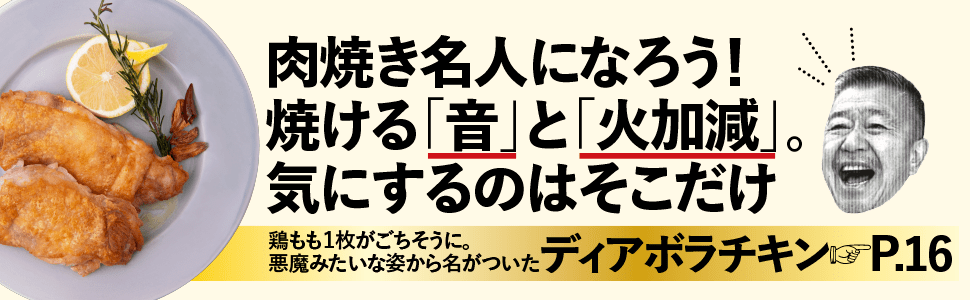

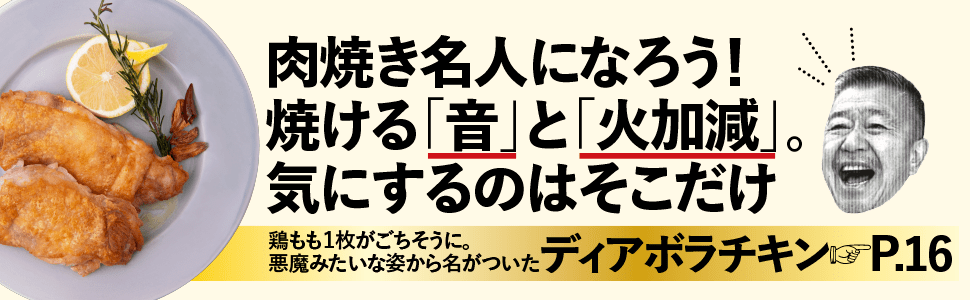

2位 ディアボラチキン

3位 和風バーニャカウダ

4位 スペアリブの煮込み

5位 トマトの冷製パスタ

6位 シンプルリゾット

7位 レモンバターのピカタ

8位 落合式タルタル

9位 たっぷり野菜のミネストローネ

10位 落合式ティラミス

2章 最高のパスタ

何度作っても絶対においしい

パスタの基本

すりごまのアーリオ・オーリオ

かんたんボンゴレ

ひとりぶんジェノヴェーゼ

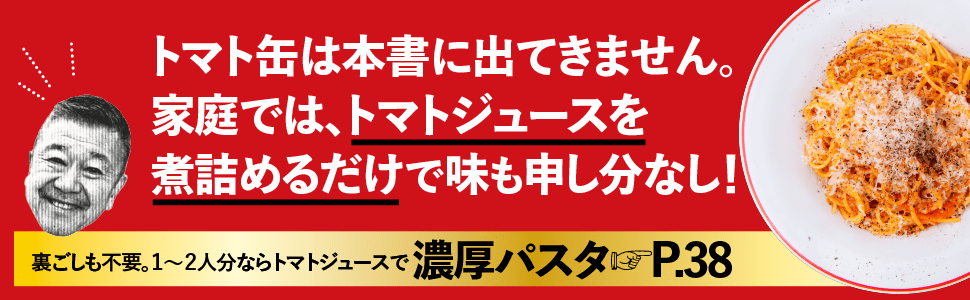

トマトジュースの濃厚パスタ

ボスカイオーラ

アマトリチャーナ

もちのクリームパスタ

うに風トマトクリームパスタ

全卵カルボナーラ

落合式ナポリタン

かんたんボロネーゼ

焦がしバターの明太パスタ

3章 イタリアンおかず

いつもの食卓を格上げする!

イタリアンカツレツ

落合式サラダチキン

親子フリッタータ

ストラチェッティ

自家製サルシッチャ

ボルベッティ

イタリアンハンバーグ

豚のタリアータ

ベーコンとなすのカポナータ

ボリート

4章 まかない飯

ぱぱっと作れてうまい

ラ・ベットラのトマトカレー

もちベシャメルのグラタン

イタリアンチャーハン白

イタリアンチャーハン赤

ピッツァイオーラごはん

カチャトラ丼

5章 副菜一皿

野菜ぎらいの僕が大好きな味

なすとズッキーニのアーリオ・オーリオ

ブロッコリーのアーリオ・オーリオ

ゆでズッキーニ

落合式ポテサラ

玉ねぎのビネガー炒め

なすのハーブマリネ

トマトマリネのカプレーゼ

目玉焼きのせオムレツ

いかと玉ねぎのフリット

豆とパスタのどろどろスープ

チーズポテトフォンデュ

焼きパプリカのマリネ

イタリアンピクルス

6章 ドルチェ

幸せな食後を約束する

レモンティラミス

パンナコッタ

プリン

落合式モンブラン

プルーンの赤ワイン煮

本書のポイント

◎3STEPの工程写真たっぷり掲載で、わかりやすい!

◎パスタ=1人分の分量レシピで汎用性抜群

◎おかずや副菜など、家族ごはんにも最適!!

◎落合シェフのイタリア修業時代コラム

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

コック見習いになった17歳の頃

コック見習いになった17歳の頃

「ホテルニューオータニ」での修業時代(左から2人目)。20歳

「ホテルニューオータニ」での修業時代(左から2人目)。20歳