格差を生む「マタイ効果」を

是正するさまざまな対処法

経済以外にも、マタイ効果が当てはまる現象がある。例えば、平均よりも少し声が通る人は、人々の関心をたくさん集めることができるだろう。あるいは、平均よりも少し観察力のある人は、しばしば得をするだろう。このように、小さな差異が大きな損得になって現れる。このようなマタイ効果を抑えるために、私たちはどのような知恵を発揮すべきだろうか。

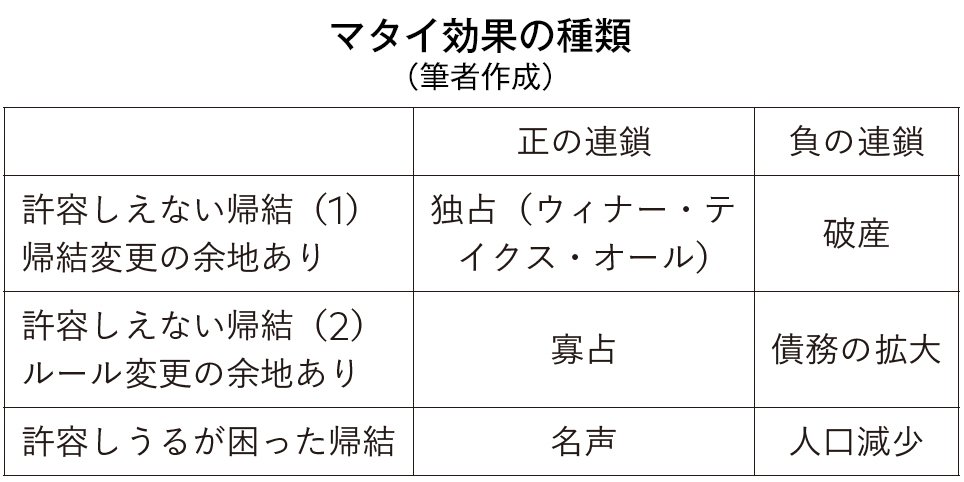

マタイ効果にはさまざまな対処法がある(表を参照)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

マタイ効果には、正の連鎖(勢力の拡大)と負の連鎖(勢力の縮小)がある。正の連鎖で許容しえない可能性のあるマタイ効果は、例えば独占である。市場社会のルールの下で、自然に独占企業が生まれる場合、これを否定することはなかなか難しい。けれども英語で「ウィナー・テイクス・オール」という言葉がある。勝者がすべてを獲得する現象である。モノポリーのようなゲームでは、勝者がすべてを獲得する。そのような現象が実際にあるとすれば、その帰結を変更する余地があるのではないか。私たちはそもそも、市場社会のゲームのルールに最初から納得して参加したわけではない。

あるいは、正の連鎖で許容しえないマタイ効果でも、その帰結を変更するのではなく、市場のルールを変えればよいこともある。例えば、独占禁止法を強化するとか、所得税の累進性を高めることによって、マタイ効果を抑制することができるだろう。

困ったケースもある。例えば、ノーベル賞を受賞した研究者たちの研究は、実力以上に評価されることがある。ノーベル賞受賞という名声が、その人の業績に対する人々の関心を高めるためである。反対に、受賞しなかった研究者は、実力に見合った評価を得ることができない。そこには、評価の優劣の拡大というマタイ効果が働く。

では、このような格差をなくすために、ノーベル賞を廃止すべきだろうか。ノーベル賞が廃止されれば、今度は別の賞が現れて、類似のマタイ効果を生み出すかもしれない。ある賞を廃止しても、公式/非公式に別の賞が生まれるのであれば、賞を廃止することによる効果はあまりない。ノーベル賞は、名声に対するマタイ効果をもつとはいえ、人類の英知を広めるという点では、許容できる制度であるのかもしれない。このような場合、私たちは科学者たちに対する評価について、できるだけマタイ効果が生じないように知恵を絞るべきだろう。