世界遺産・上賀茂神社では、二ノ鳥居をくぐった先に茅の輪が設置され、イベントも 写真提供:上賀茂神社

世界遺産・上賀茂神社では、二ノ鳥居をくぐった先に茅の輪が設置され、イベントも 写真提供:上賀茂神社

一年の半分が終わり、折り返し地点となる6月30日に伝統行事「夏越の祓(なごしのはらえ)」が行われます。この半年間に積もった厄を払って、残り半年間の無病息災を願いましょう。この日にちなむ和菓子「水無月」も忘れずに。(らくたび、ダイヤモンド・ライフ編集部)

上賀茂神社で触れたい「夏越大祓式」

平年より遅めの京都の梅雨入り予想、6月16日頃からさらに延びて21日ごろにようやく梅雨入りとなりました。6月だというのに真夏日が続き、猛暑日まで観測、早くも梅雨明けのような暑さを感じる中、2024年も半分が終わろうとしています。

一年の折り返し地点となる6月30日は、夏越の祓(なごしのはらえ)という伝統行事が各地の神社で行われます。境内の鳥居付近に、大きな草の輪があるのを見たことがあると思います。茅(ちがや)というイネ科の多年草を束ねて作る茅の輪(ちのわ)で、この輪を作法通りくぐりぬけることで、この半年間に積み重ねた罪や穢(けが)れを祓い落とし、残りのあと半年間の健康と無事を祈願します。

その後、神社によっては、紙製の人形(ひとがた)に罪や穢れを移して川などに流し、厄を祓う風習も受け継がれています。この茅の輪くぐりの風習は、平安時代よりはるか昔、神話期にその起源があります。旅の道中で一夜の宿を求めたスサノオノミコト を、貧しいながらも温かくもてなした蘇民将来という若者が、スサノオノミコトの言う通り腰に茅の輪をつけたところ、疫病を免れることができたという逸話です。この蘇民将来という名前は、次回ご紹介予定の祇園祭でも登場しますので、覚えておいてくださいね。

夏越の祓の神事に京都で接する機会があるようでしたら、世界遺産の上賀茂神社(北区上賀茂)で受け継がれてきた「夏越大祓式」をご覧になるといいでしょう。

風そよぐならの小川の夕暮れは 御禊(みそぎ)ぞ夏のしるしなりける

藤原定家編『小倉百人一首』の98番は藤原家隆の歌です。「ならの小川」とは、上賀茂神社の境内を流れる清流のこと。風がそよぐ夕刻に上賀茂神社で行われる夏越大祓の様子を詠んだものなのです。小倉百人一首が編まれたのは鎌倉時代のことですが、夏越大祓は、平安時代にはすでに京の夏の風物詩として貴族たちに親しまれていたようです。

上賀茂神社境内では、すでに10日朝から茅の輪が立ち、30日午前10時から本殿前にて夏越神事が行われます。夜のとばりが下りた午後8時からは、茅の輪をくぐって心身を清めた神職たちが橋殿から、ならの小川に人形(ひとがた)を流します。かがり火に浮かび上がる神事の様子はなんとも厳かで幻想的ですよ。

ならの小川に人形を流す上賀茂神社(上京区)夏越大祓の様子 写真提供:上賀茂神社

ならの小川に人形を流す上賀茂神社(上京区)夏越大祓の様子 写真提供:上賀茂神社

この間、参拝客は細殿前の一対の立砂(たてずな)の前に設けられた茅の輪をくぐることができます。立砂は、上賀茂神社のご祭神が降臨したと伝わる神山(こうやま)を表しています。

茅の輪をくぐった後は、夏越大祓式のために、人間をかたどった手のひらほどのサイズの紙(人形)に名前と年齢を書いて自身の体をなで、罪や穢れを移して納めておきましょう。この人形は、境内の授与所もしくは郵送受付が可能で、毎年数万枚(!)がお祓いされるとか。

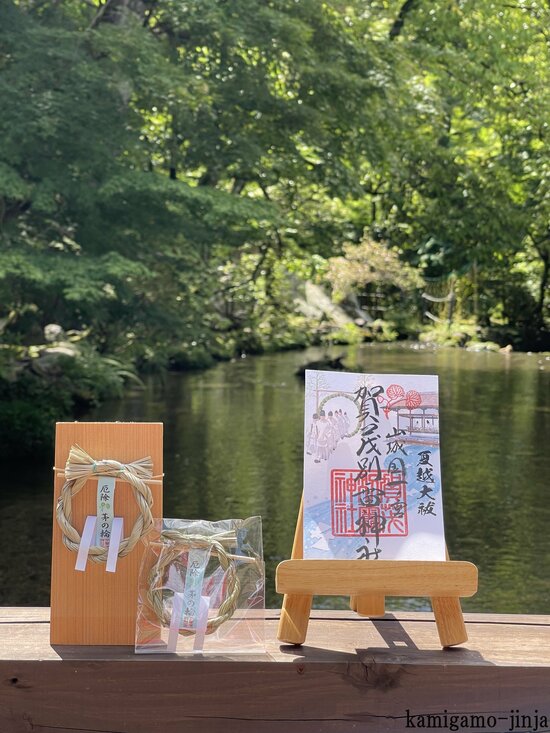

茅の輪くぐりと人形の他、社務所では6月30日まで「茅の輪守」や「夏越大祓式限定朱印」も授かることができます。また、夕方5時から始まる二ノ鳥居の前に立つ地元上賀茂の野菜市も忘れずに。京都府豆腐油揚商工組合からは、「魔を滅し、豆腐の白色にあやかって清浄に」という意味を込めて、「夏越豆腐」が無料で振る舞われます。

期間限定で授与される茅の輪守と夏越大祓式限定朱印(書き置きのみ)。いずれも500円 写真提供:上賀茂神社

期間限定で授与される茅の輪守と夏越大祓式限定朱印(書き置きのみ)。いずれも500円 写真提供:上賀茂神社