ミシュランの「強さ」の秘密

実際、フランスの名門ミシュランは、「基礎研究」レベルのイノベーションを次々と起こすことで、20世紀のタイヤ業界をリードしてきました。

たとえば、「ラジアルタイヤ」を現在の形にしたのはミシュランです。

タイヤはゴムだけでつくられているわけではなく、ゴムの中に繊維などの補強材を内蔵させることで強度を高めているのですが、1948年に、その補強材の構造にミシュランが革命を起こして、実用化にこぎつけたのが「ラジアルタイヤ」です。

その後、「ラジアルタイヤ」が耐久性と操作性に優れることが広く認知されるようになり、量産体制に入ったことで価格も下がったことから、世界中のほとんどの自動車やオートバイで「ラジアルタイヤ」が採用されるようになりました。

まさに、このイノベーションによって、ミシュランは世界を塗り替えたと言っても過言ではないのです。

さらにミシュランは、この「ラジアルタイヤ」の補強材として、「スチールコード」を使うという技術革新も起こしました。

素人が考えても、ゴムの補強材としてスチールが使えれば強度が劇的に向上するのは明らかなのですが、ゴムとスチールは物質としての相性が悪く、両者を接合するのはきわめて困難なこととされていたのです。

ところが、ミシュランは、両者を接合する特殊な接着剤の開発に成功。これによってタイヤの寿命が格段に伸びた結果、またしてもミシュランのイノベーションが世界を席巻したのです。

「基礎技術」を押さえた者が最強である

これらのイノベーションによって、ミシュランは、アメリカのグッドイヤー、ファイアストン、イタリアのピレリなど、並いるグローバル・ジャイアンツのなかで、圧倒的な競争優位を獲得しました。

ミシュランが製造したタイヤのシェアが、世界ナンバーワンになったのはもちろん、自社が開発した画期的な基礎技術に関する特許を押さえたことも非常に大きかった。

なぜなら、ミシュランがもつ特許に触れることなく、「ラジアルタイヤ」を製造しようとすると、技術的にきわめて高いハードルが立ちはだかるからです。そして、ミシュランに追随せざるを得なくなった企業は、莫大な特許料を支払わざるを得なくなったのです。

その結果、ラジアルタイヤ市場で長年にわたり圧倒的シェアを獲得したミシュランがグッドイヤーを抜き、2005年にブリヂストンが世界トップシェアを奪取するまで、タイヤ業界のトップ企業として君臨し続けました(2019年に再びミシュランがトップシェアに復帰)。このように、ミシュランは、他社よりも「基礎技術力」を高めることによって、世界に冠たる超優良ブランドを築き上げてきたわけです。

実は、私が秘書課長だった頃、社長のかばん持ちとして、当時のミシュランの経営トップ──ミシュラン・ファミリーの実力者でした──とご一緒する機会があったのですが、その時、その人物は「ミシュランは『応用技術』などは技術として認めない。『基礎技術』しかも『ミシュラン・ユニーク』だけが技術である」と厳然とした面持ちで言い放ったのです。その姿を見つめながら、「ミシュランの強さはここにあるんだ」と深く納得させられたことを覚えています。

だから、ブリヂストンが世界トップに躍り出た翌年にCEOに就任した私は、「ブリヂストンのあるべき姿」として、「名実共に世界ナンバーワン企業になる」を掲げ、「基礎研究」への投資を劇的に増加させることにしました。世界トップシェアという「名」に甘んずるのではなく、ミシュランを超える技術開発力という「実」を備えることで、圧倒的な優位性の確立をめざしたのです。

タイヤの「コンセプト」は100年以上変わっていない

ただ、このとき私は、ミシュランが成し遂げた「ラジアルタイヤ」や「スチールコード」といったレベルのイノベーションをめざすだけでは不十分だと考えました。なぜなら、タイヤの歴史を振り返ったとき、すでに100年以上もタイヤのコンセプトに変化がないからです。

車輪の起源にはさまざまな説がありますが、一説には、紀元前3500年ごろに古代メソポタミアのシュメール人が木製の車輪を発明したとされています。その後、鉄製の車輪が発明されたり、それに皮革を巻くなどの工夫がされてきました。

そして、車輪の外周にゴムを取り付けるようになったのは1867年のこと。ただし、それは総ゴム製のもので、スコットランドの獣医師J.B.ダンロップが、自転車用の空気入りタイヤの実用化に成功したのは1888年。さらに、ミシュランの創業者であるミシュラン兄弟が、自動車の空気入りタイヤを初めて実用化したのは1895年のことです。

その後、ミシュランが「ラジアルタイヤ」を開発したり、タイヤに「スチールコード」を埋め込む技術革新を起こしたりといったイノベーションはありましたが、19世紀末に空気入りタイヤが実用化されて以降、現在に至るまでタイヤのコンセプトそのものにはほとんど変化がなかったのです。

最も重要な企業の「生存戦略」とは?

しかし、この状態がいつまでも続くとは思えません。

現代においては、あらゆる領域で技術革新が急ピッチで進んでおり、さまざまなモノが物理的な変化を遂げています。

タイヤがその例外であるはずがありません。いつか必ず、これまでのタイヤのコンセプトを完全に覆すような技術革新が行われるに違いない。そして、もしもそのイノベーションを他社が成し遂げたら、どうなるか?

ブリヂストンが世界中に営々と築き上げてきた、あらゆる生産設備がすべて使えなくなるでしょう。その瞬間、我が社はサドンデス(突然死)を迎えます。たとえ世界トップシェアを誇っていたとしても、いや、トップシェアを維持するために莫大な資産を抱えているからこそ、致命的な痛手を被ることになるのです。だから、他社に先駆けて「100年以上変わらない、タイヤのコンセプトを変える」ことは、極めて重要な生存戦略になるわけです。

そこで、私は、新設した「中央研究所」に多額の研究費をつけるとともに、天然ゴムの遺伝子をすべて解析するなど、「そもそも天然ゴムとは何か?」といった基礎研究を徹底的に掘り下げるよう指示を与えました。そして、ゴムの木は通常植えてから7年たたないと収穫できないのですが、早く育つゴムの苗をつくると、どういうことが起きるのかという研究や、数百年ほど変化のない天然ゴムの生成法を刷新する研究に着手しました。

また、アメリカにある合成ゴムの研究所を強化したほか、アメリカ南西部からメキシコ北部にかけての乾燥地帯が原産の植物グアユールから天然ゴムを生成する研究も、アリゾナに研究所と実験農場を設置して進めていったのです。

基礎研究こそが

「競争力」の源泉である

こうした基礎研究が、具体的な「果実」に結実するのがいつのことになるのかは誰にもわかりません。

しかし、こうした基礎研究を深めることでしか、タイヤのコンセプトを変えるほどのイノベーションは起きないと私は思います。また、そうしたイノベーションをめざすプロセスにおいて、ミシュランが実用化に成功した「ラジアルタイヤ」や「スチールコード」といった発明も生み出されたのだろうと考えられます。

あるいは、この基礎研究によって、これまで誰も思いつかなかった、「ゴム(高分子ポリマー)」の新たな活用法が見つかるかもしれません。そして、そのような発見が、いずれ企業の危機を救ってくれることも十分にありうるわけです。

よく知られているのが、富士フイルムです。

すでに述べたように、デジタルカメラの台頭によって、フィルムの需要が激減したことで、コダックは倒産するに至りましたが、富士フイルムはその危機を見事に乗り切ってみせました。

なぜなら、富士フイルムは、コダックとは異なり、長年にわたって新規事業に対して大きな投資を続けてきたからです。特に有名なのが「製薬」です。フィルムの技術の根幹は「粉」にあり、その「粉」を深く研究することによって、「製薬」に応用できる技術の開発に成功。フィルムの需要が激減したときに、それを代替する事業として、「製薬」が大きな収益をもたらしたのです。

最終的に問われるのは、

経営者の「覚悟」である

もちろん、基礎研究は「千三つ」どころか「万三つ」の世界であるうえに、基礎研究でイノベーティブな発見があったからといって、すぐに製品化して、キャッシュに変えられるわけでもありません。

それだけに、私がCEOとして基礎研究投資を強化する方針を打ち出したときには、「キャッシュに遠い基礎研究ではなく、R&Dへの投入コストを効率よく回収できる応用研究を重視すべきではないか」といった慎重論が社内外から寄せられました。

しかし、これまで述べて来たように、企業の長期的な生存戦略のためには「基礎研究」投資が絶対不可欠。

たしかに、「基礎研究」に投資すれば、必ずイノベーションを起こせるわけではありませんが、その投資なくして、イノベーションが起きることは100%ありません。それは、私の目には、「座して死を待つ」ことのように思えるのです。

だから、経営者に求められるのは、投資家をはじめとするステークホルダーに適切な「利益還元」をしながらも、新規事業に対して積極的な投資をするという意思決定をし、その正当性を社内外に説明する責任を果たすことだと思います。

ただし、イノベーションの成功確率を合理的に算定することは不可能ですから、必然的に「投資額の妥当性」を完全に説明することはできません。

ですから、できる限り合理的な投資金額の水準を示す努力は不可欠ですが、最終的には「経営意思」の問題であり、その「結果責任」を背負う「覚悟」を固めることこそが、経営者が果たすべき本質的な役割ということになるわけです。

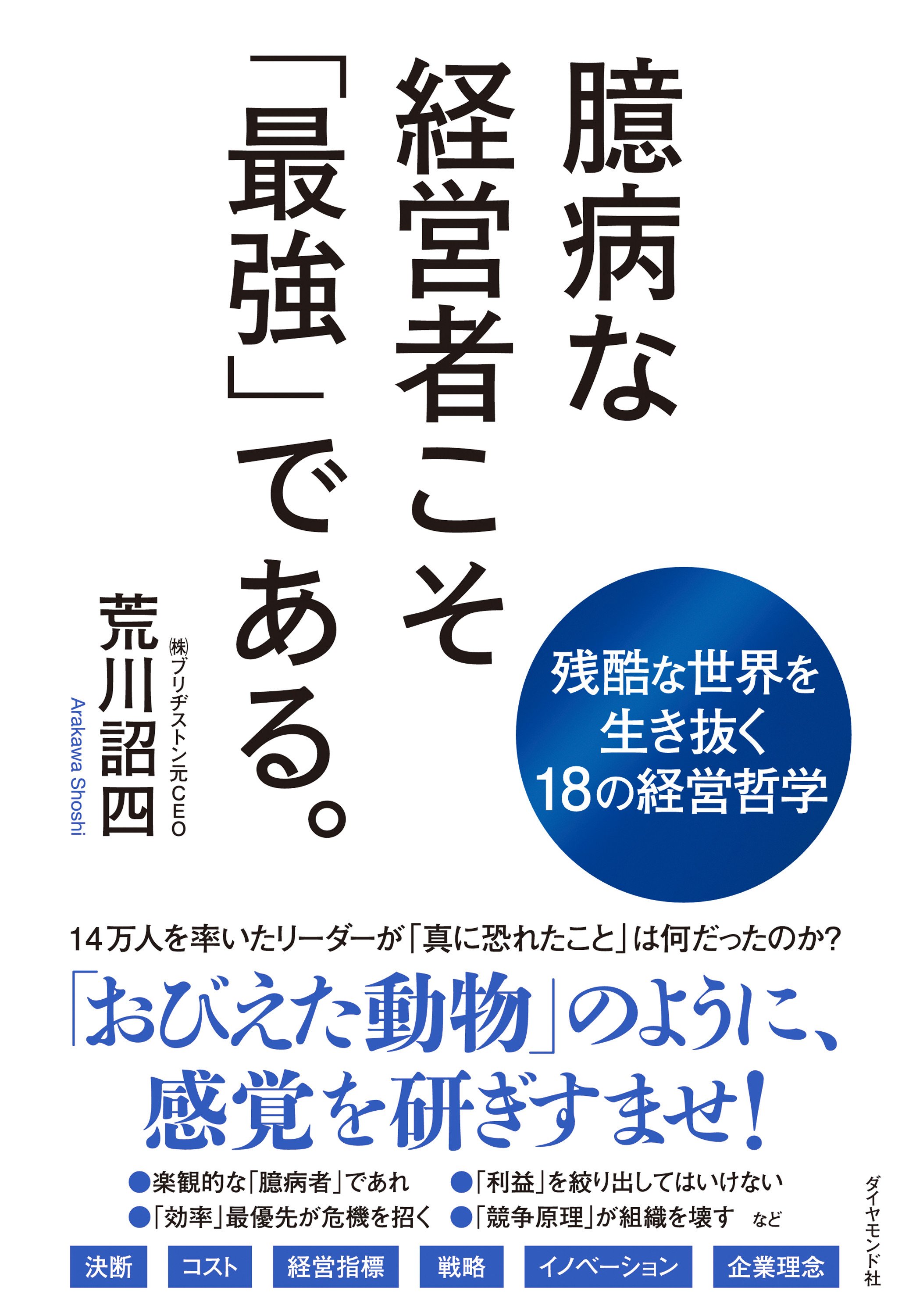

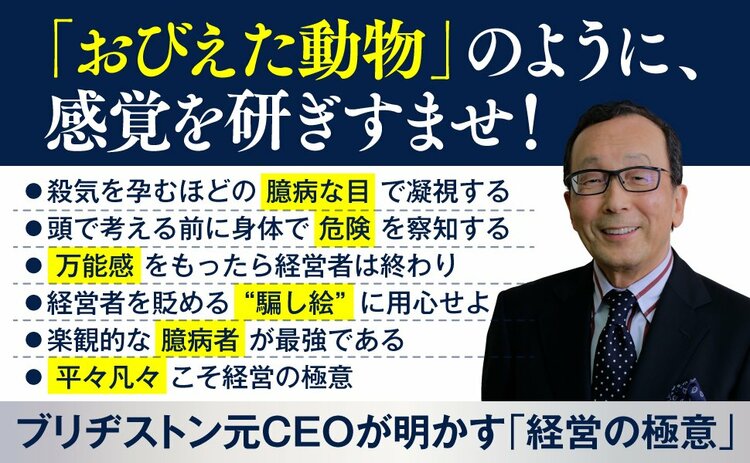

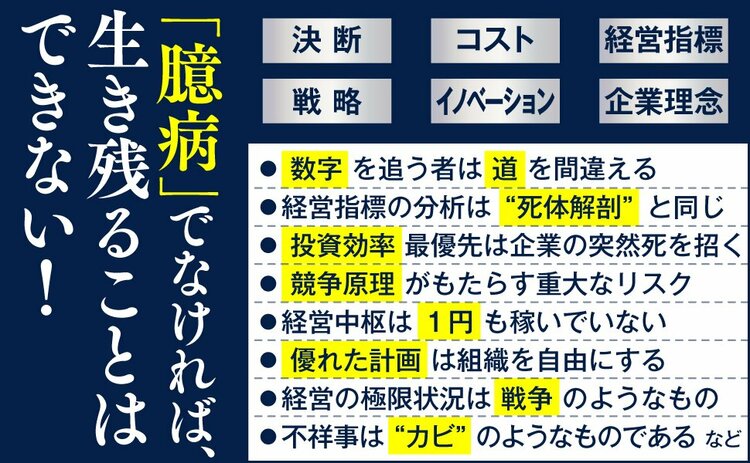

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)