本社に何度も頭を下げる「屈辱」

もちろん、その「怒り」を表現することはできません。

私たちが会社に迷惑をかけているのは事実なので、精度の高い在庫管理をする「仕組み」を構築することに全力を上げるほかありません。

そこで、私は熟慮を重ねた末に、本社に頭を下げて、スタッフ職の人員増を依頼することにしました。クーリーたちにはタイヤの搬入・搬出、倉庫内での積み上げ・積み下ろしなどの肉体作業に集中してもらって、彼らが苦手とする在庫管理の事務作業は、専属のスタッフ職が担当するしかないと考えたからです。

もちろん、人員増のハードルは高い。本社との交渉は難航を極めましたが、何度も何度も頭を下げて、現場の状況を必死で訴え続け、ようやくのことで、不十分ながらスタッフ職の補充を認めてもらうことに成功。こうして、どうにかこうにか適正な在庫管理ができるようになったのです。

今となれば、あのときの本社スタッフは、棚卸しが正確に行われていることをチェックする任務に忠実なだけだったことはわかりますし、あまりにもずさんな状態にあった私たちの物流センターに対して、「まったく、何をやっているんだ!」と苛立ちを覚えるのもわからないではありません。

本社がまるで「敵」のように見えた

しかし、当時の私の目には、本社がまるで「敵」のようにすら見えたものです。

どうして、入社3年目の若造をセンター長にしておきながら、何一つサポートをするわけでもなく、ただただ責め立てるばかりとは、一体どういうことなんだ? その理不尽さに「怒り」を覚えるとともに、本社に対する「不信感」のようなものを感じずにはいられませんでした。

だけど、若造の私が、そんな気持ちを表現することなどできるわけがありません。むしろ、これ以上、責められることのないようにと「萎縮」するとともに、自分の知恵と努力でなんとかするしかないと、「孤立感」のようなものを噛み締めるほかありませんでした。

経営者は現場に対する「畏れ」をもて

私は、入社早々から、このような経験を何度もしてきましたから、本社と現場の関係性の脆さ、難しさを嫌というほど思い知らされてきました。

そして、本社スタッフになるためには、必ず現場経験を積ませるといった、人事制度上の工夫の必要性もあると思いますが、決定的に重要なのは、経営者自身の現場に対するスタンスだと考えるようになりました。

まず第一に、経営者自身が、複雑怪奇な現場に対する「畏れ」をもたなければならないと思います。この「畏れ」とは、読書や研修などで観念的に理解できるようなものではなく、現場で成果を上げるために地べたを這うような実務経験を積むことで体得するほかない感覚です。この「現場に対する畏れ」を身体に刻みつけることが、リーダーになる重要な条件であるとすら思います。

この「畏れ」があれば、本社スタッフが上げてくる理路整然としたレポートなど、嘘くさくて読んでいられないはずです。

むしろ、本当に現場に向き合って、真剣に悩み抜いている人間が書くレポートは、見た瞬間に伝わるものがある。一文一文に「苦渋」や「悩み」がしっかりと込められている。こうした感触がもてた時にはじめて、「このレポートはわかりにくいが、信用できそうだ」と思える。そのペーパーの向こうに、複雑怪奇な現場が透けて見えるように感じるからです。

そして、そのレポートを素材としながら、「ここがよくわからない」「なぜ、こうなってしまうのか」などと、労を惜しまず現場とコミュニケーションを重ねる。必要であれば、現場にまで足を運ぶ。こうしたプロセスを通しこそ、本社中枢と現場が問題の全体像を共有することができるのであり、それができた時にはじめて問題は解決に向けて動き出すのです。

しかも、経営者がこうした姿勢を見せることによって、本社スタッフたちも現場に対する「畏れ」をもつとともに、現場とどのように向き合うべきかを真剣に考えるようになるはずです。本社スタッフの「あり方」を決めるのは、経営者の「あり方」にほかならないのです。

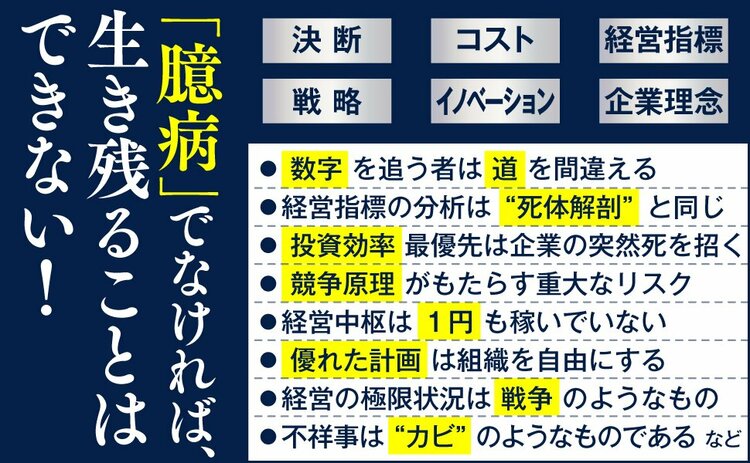

経営中枢は「1円」も稼いでいない

第二に、経営者(本社中枢)は「1円」たりとも稼いでいないことを認識することです。

本社中枢というと、あたかも組織の中核のような気がしますが、具体的な成果を挙げ、お金を稼いでいるのは常に現場です。その現実をしっかりと認識することができれば、組織の「見え方」が変わってくるはずです。

ほとんどの会社の組織図を見ると、経営者と本社中枢を頂点に、現場を最底辺に置く三角形の形をしていますが、これが勘違いのもとなのです。

現実は、真逆。成果を出し、利益を生み出している現場こそが組織の頂点であり、それを本社スタッフがサポートし、それら全体を最底辺で支えるのが経営者だと認識すべきなのです。それこそが、経営の原理原則なのです。

経営者は謙虚になれ、と言いたいわけではありません。

それが、会社という組織の「実際の姿」であるのだから、そう考えるのが当たり前だと言いたいのです。

「現場を“上から目線”で見る」のは愚か

そして、本気でそう思えていれば、現場を「上から目線」で見るような愚かなことはしないはずです。成果が出せなかったり、問題を抱えている現場があれば、それを責め立てるのではなく、本社サイドから「どのようなサポートをすればよいか?」とコミュニケーションを持ちかけることができるはずなのです。

私も若い頃、タイの物流センターで人員補強を求めるために、屈辱に耐えながら頭を下げ続けましたが、あのような思いを現場にさせるべきではありません。

そうではなく、本社サイドから現場にサポートを申し出るべきであり、そんなコミュニケーションが成立した時には、経営と現場の間に強固な「信頼関係」が生み出されるに違いありません。その「信頼関係」こそが、根源的なインフラとして、組織の持続的な成長を支えてくれるのです。

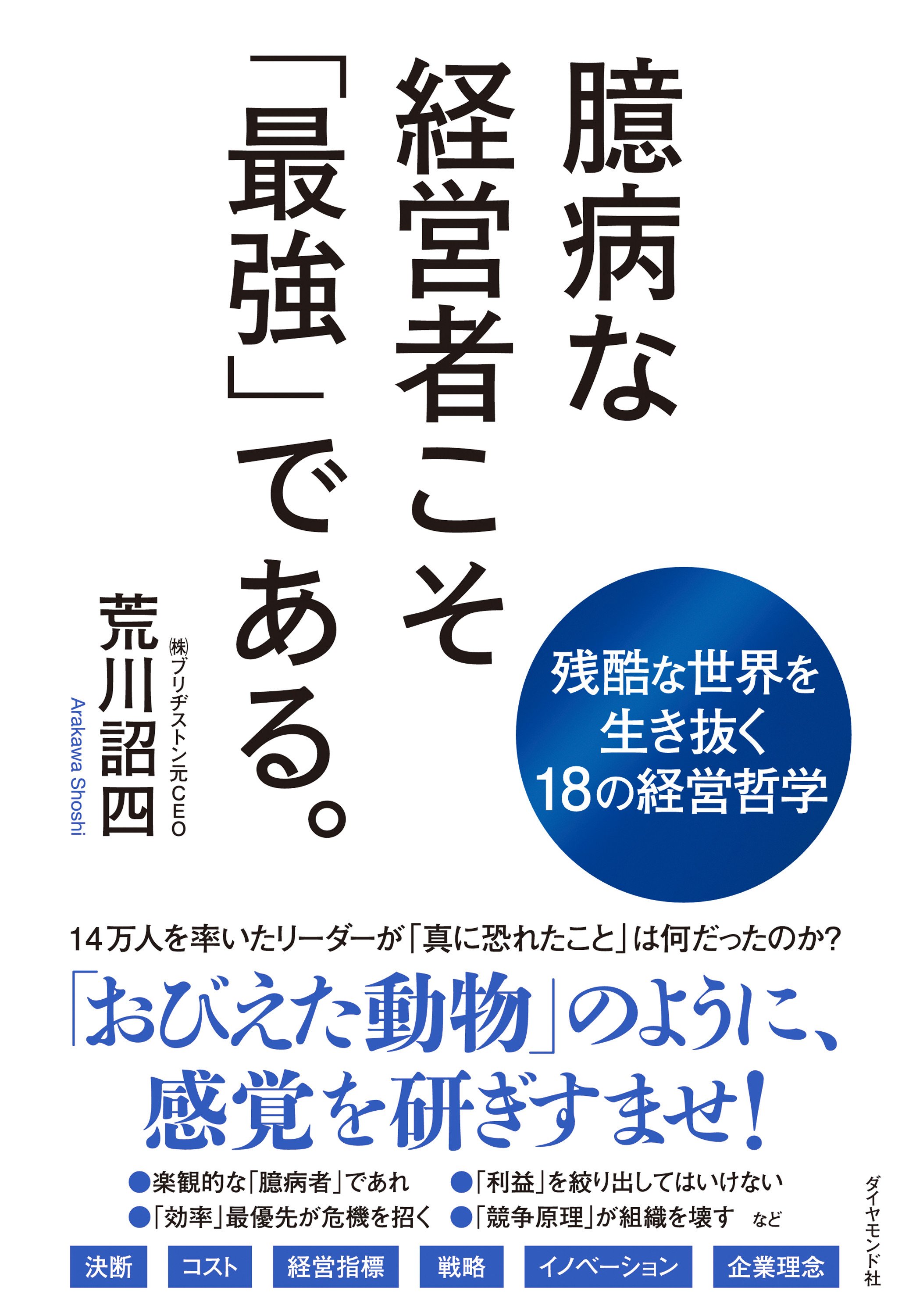

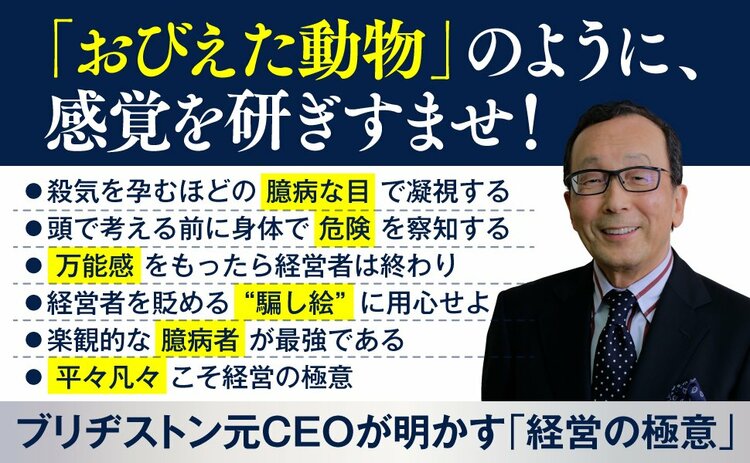

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)