南畝が最初の『浮世絵類考』を書き終えたのは寛政2(1790)年ごろとされている。この時点で写楽はまだデビューしていないから、南畝の文章は寛政6年以降に書かれたことになる。『浮世絵類考』は版本として刊行されておらず写本として伝わってきた。ここに記した写楽評は寛政6年5月以降に書き加えられたものと考えざるを得ない。

への字に曲げた唇や大きな鷲鼻

写楽スタイルの「凄まじい緊迫感」

写楽のデビュー作28点の中から数点をピックアップし、南畝評を考証してみよう。

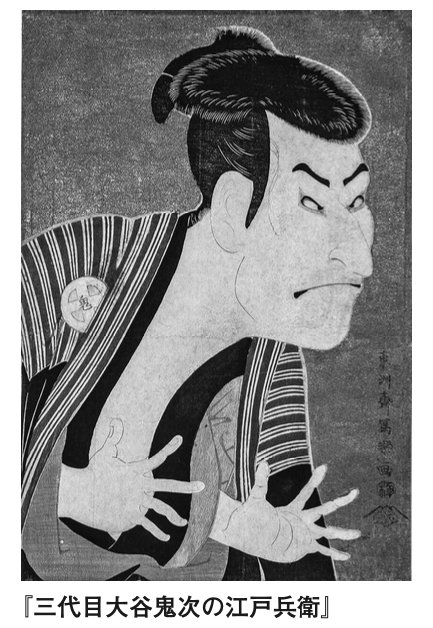

まず『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』。この画は写楽の役者絵のみならず全作品を通じての代表作といっても過言ではあるまい。私が漁った写楽関連本のほとんどがこの画を表紙にしている。

同書より

同書より

一度みれば決して忘れないインパクトは、黒雲母摺りをバックに大きく突き出された白塗りの大首が浮かび上がるというアングル、色づかいの賜物だ。そのうえ、力感あふれる筆づかいが尋常ならざる迫力を生んでいる。への字に曲げた唇、大きな鷲鼻、眉を押し上げ寄り目になって睨みつける見得を切った際の表情――そこだけをピックアップすればユーモラスなニュアンスも醸されていいはずだが、笑いは一掃され凄まじい緊迫感が画面を強引に支配している。

この眉、眼、鼻、口こそが写楽スタイルともいうべき描法であり、一見して写楽の筆になるものと判別できる個性を創出している。

そして、この画で必ず話題にのぼるのが両手の描写だ。迫りくる力感は善しとしよう。しかし顔や上半身に比して極端に小さいうえ、デッサンが完全に狂ってしまっているのは何ゆえのことなのか。デフォルメ、カリカチュアという写楽についてまわる表現は、この画の顔貌と手をみれば自然と漏れてくる――。

写楽がプロの絵師ではないという推測もまた、この「両手」がいわしめるところだ。