そのようにして考えれば、政府としてできることがあるとすれば、あくまで子どもを持ちたいと思っているにもかかわらずその希望がかなわない人に焦点を当てることになる。

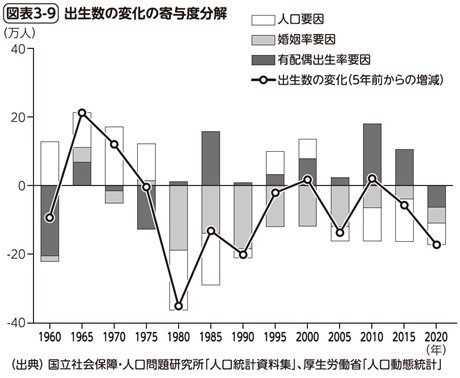

子どもがほしいのに持てない原因についてもさまざまな要因が指摘されているが、出生率低下の要因を分解していけば、現代において人口要因以外で出生数の減少に持続的に寄与しているのは婚姻率の低下である(図表3-9)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

一方、有配偶出生率は足元ではマイナスに寄与しているが、2000年代以降はおおむねプラスに寄与していた。

出生数の減少が婚姻率の低下に起因していることから考えれば、経済的な理由で結婚ができないという人もいるとはみられるが、それは出生率低下の1つの要素にすぎないとも考えることができる。

しかし、出生率を高めるために政府ができる政策というのは、基本的には経済的なインセンティブに働きかける施策にならざるを得ない。

たとえそれがマイナーな要因であったとしても、結婚や出産、子育てに関する補助を手厚くする政策は、これまで以上に大胆に進めていく必要がある。

こうした問題意識から、日本政府も近年は少子化に対するさまざまな対策を講じている。これまでも待機児童対策や幼児教育・保育の無償化、児童手当の拡充から高等教育の無償化まで、少子化対策予算は近年抜本的に拡充されている。

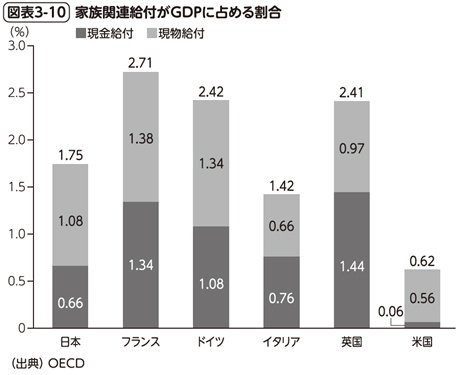

しかし、児童手当の額1つとっても、出生のインセンティブに働きかけるという意味においては、現行制度では今なお大きな不足があると言わざるを得ない。実際に国際比較をすれば、日本の家族関係社会支出は他国と比べてまだまだ少ないほうに位置づけられる(図表3-10)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示