タブレット学習が普及してきた今、改めて手書きの「ノート」の力が見直されています。算数専門のプロ家庭教師として約20年間、2000人以上のお子さんを指導してきた中学受験専門のカリスマ家庭教師・安浪京子先生は、その経験から「ノートをひと目見ると、その子の学力がわかる」と言います。6年生でもノートの書き方を知らない子は多く、その状態のまま、受験勉強に励んで伸び悩んでいる子は多いそう。「ノートの正しい書き方を知らずして、学力は上がらない」と断言する安浪先生の「中学受験 必勝ノート術」のセミナーから一部を抜粋し、ご紹介していきます

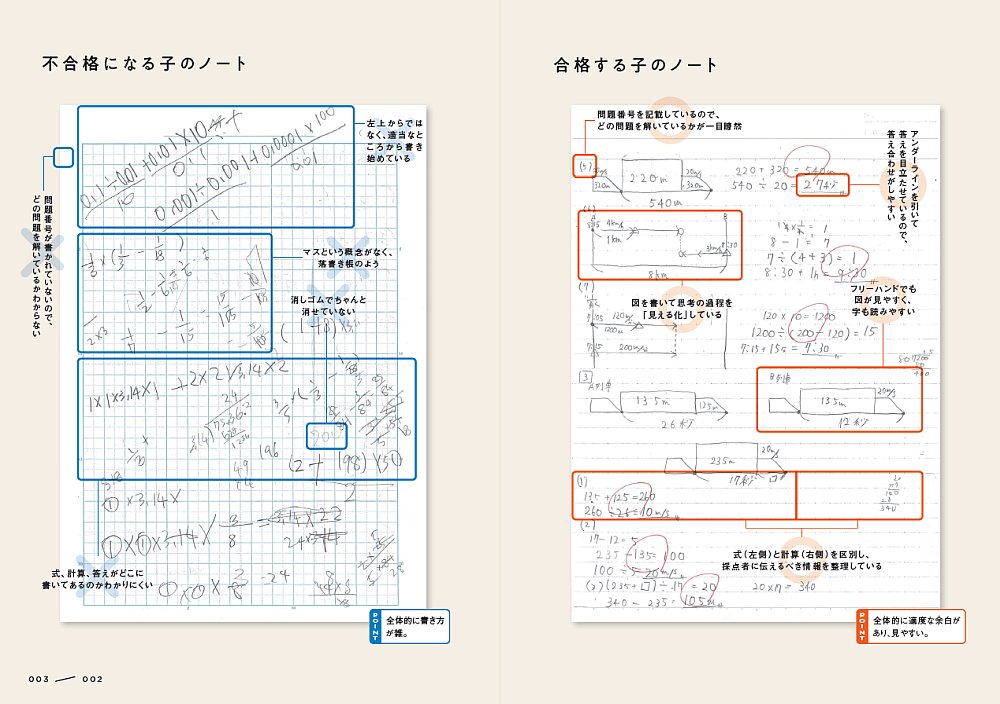

典型的な、合格する子のノートと不合格になる子のノート(「中学受験必勝ノート術」より)

典型的な、合格する子のノートと不合格になる子のノート(「中学受験必勝ノート術」より)拡大画像表示

ノートは本当に必要か?

「ノートに書くことって必要なの?」という疑問は、多くの方が持つものです。

子どもたちは「書かなくても解ける」「書くのが面倒」「時間がかかる」と感じ、親御さんの中には「タブレット学習でいいんじゃない?」「計算は裏紙でも十分では?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、ノートを使うことは非常に重要です。

その理由の一つが思考の可視化です。例えば、テストや模試、入試で「算数は完璧だった!」と子どもが言っていたのに、実際の得点が予想より低かったという経験はないでしょうか? これは「解けたつもり」になっているだけで、答案として正しく記述できていないことが原因です。

入試や模試では書いたものが採点されるため、「頭で理解していた」は得点にはなりません。例えば、ツルカメ算の解法を把握していたとしても、計算ミスや写し間違いをすれば得点にはつながりません。したがって、頭の中で理解したことを正しく書き出すことが求められます。

地頭のいい子は、「わかった!」時点で満足するため、相手にわかるように正確に書くということをおろそかにすることがありますが、これは大変危険です。

また、ノートを活用することで見直しが容易になるというメリットもあります。

答えだけが記されていると、どこでミスをしたのかが分かりにくくなります。しかし、途中の式や図が記録されていれば、「この部分で計算ミスをしていた」とすぐに気づくことができます。受験は時間との戦いであるため、無駄な時間を減らすことは大きな利点です。

さらに、ノートを使うことはアウトプットの練習にもなります。

例えば、理科や社会の暗記では、口頭で答えられるだけでは不十分です。実際のテストでは書くことが求められます。都道府県名などを覚えたつもりでも、いざ書こうとすると「漢字が出てこない」などの問題が生じることがあります。したがって、書く習慣をつけることが非常に重要です。

小学生のうちは答えだけを書くだけで済むこともありますが、中学に進むと数学では証明問題が登場します。証明問題では、途中の過程をすべて文字で説明する必要があります。小学生のうちに書く習慣を身につけていないと、中学以降で苦労することになります。実際、中学生の親御さんから「小学生のときに書く習慣をつけておけばよかった」という声をよく耳にします。

6年生こそ「ノートの書き方」を見直すメリットは大きい

「6年生になってからでは遅いのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、6年生こそ今すぐにでも書き方を見直すべきです。直前期に「書かない癖」がついたままでは、過去問で点が取れなくなります。直前期に「どうすればよいか?」と相談を受けることがありますが、その子の答案を見ると、書き方が身についていないことにあります。

また、ノートを使う際には科目ごとに分けることも重要です。よく、一冊のノートに国語・算数・理科・社会を混ぜている子がいますが、どこに何が書いてあるのかが分からなくなります。塾の授業用のノートと宿題など自主学習ノートもわけてください。

さらにちょっとハードルは高いですが、算数は「数の性質」「割合」「速さ」など分野ごとにノートを分けると、後から見返す際に素早く情報を引き出せます。テスト前や宿題の際に、すぐに必要な情報を探せることが、学習の効率化につながります。

ここまで述べたように、ノートを使うことには多くのメリットがあります。ただし、「最初から完璧なノートを作る必要はない」ということも強調しておきたい点です。まずは書く習慣をつけることが大切です。そして、少しずつ整理し、見やすい形にしていけば問題ありません。受験成功の鍵は書くことから始まります。

*本記事は、安浪京子著「中学受験 必勝ノート術」のセミナーから抜粋したものです。