「一生、病気に悩まずに生きた人の共通点は?」

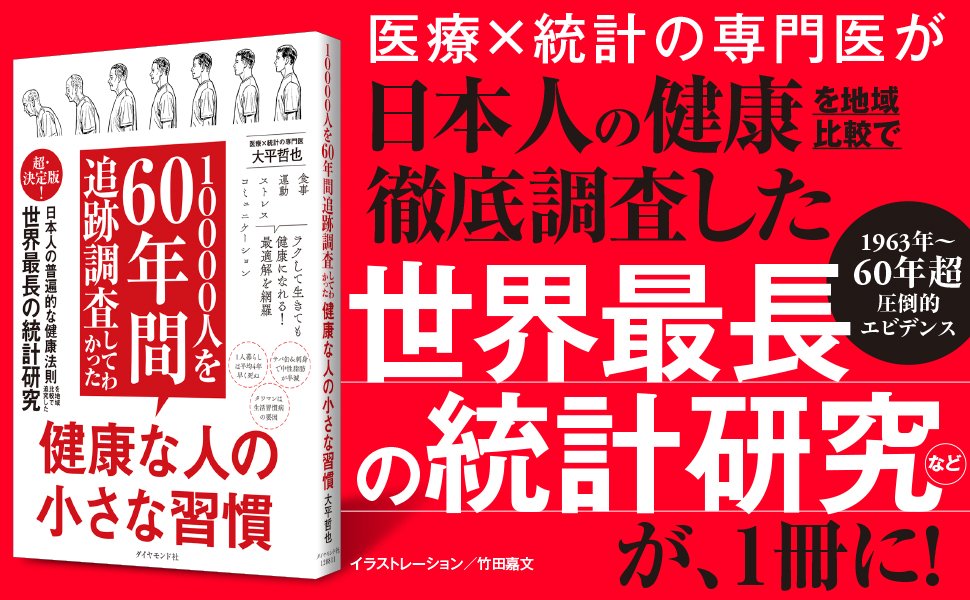

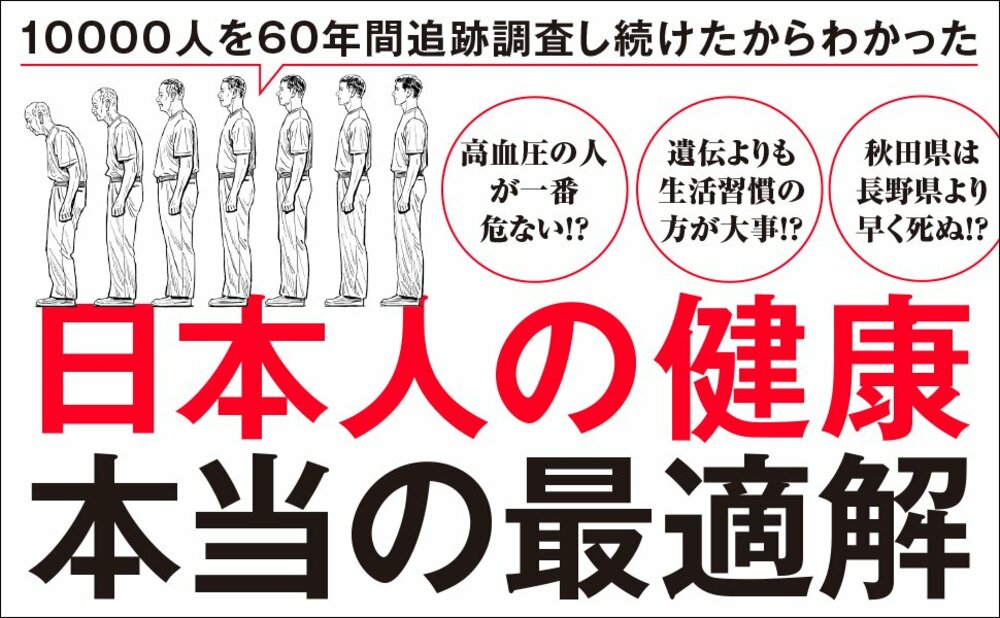

1963年に始まった「CIRCS研究」は、日本人の健康の「普遍的な法則」を見出すために1万人を60年間追跡調査した日本の財産的研究だ。

医療×統計の技術を駆使して「生涯、健康的に長生きする人の習慣」を定点観測で研究し続けた本研究は、日本人の健康を地域比較で徹底調査した世界最長の統計研究であり、絶大な信頼性を誇っている。

圧倒的エビデンス力を誇る本研究が突き止めたのは、実は健康な人ほど、「健康になる習慣」を無意識のうちに実践しているという衝撃の事実だ。

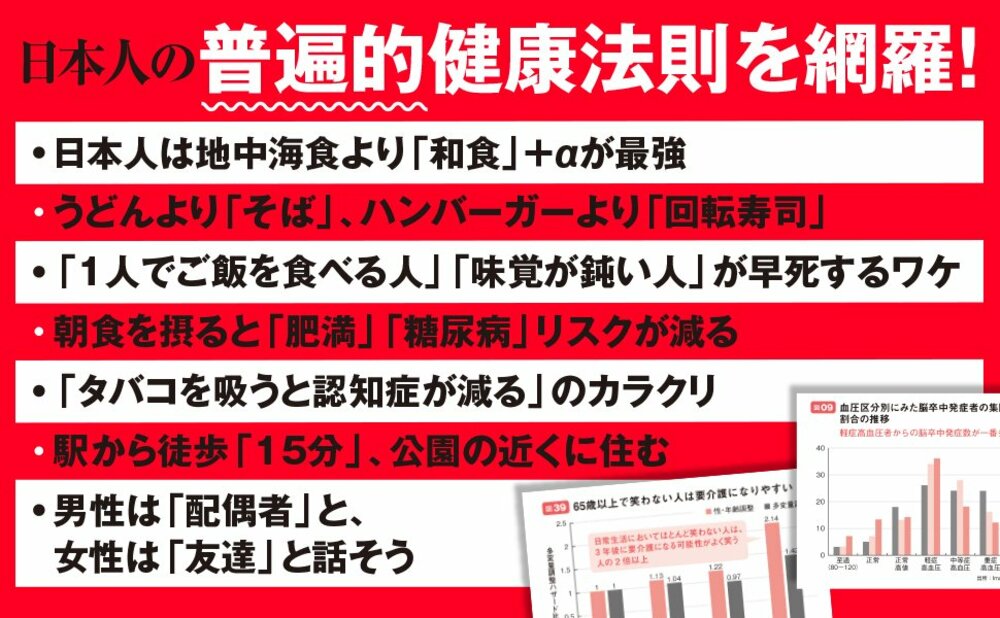

では、その習慣の正体は何か? 話題の新刊『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』に掲載されている数ある法則の中から、今回は「食事の習慣」について紹介したい。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

60年超のデータだからこそ見える「真実」

私は疫学者兼医者ですが、「疫学(えきがく)」という単語に馴染みがない方も多いと思いますので、まずは「疫学」について説明しましょう。

「医療」と「統計」を掛け合わせた実践的学問、それが疫学です。「病気が起こる原因や、どうやったら予防できるのかということを、人の集団を対象として調べることにより明らかにする学問」と定義できます。

私たちの世界では、「計測は科学の母」といわれています。新しい発見や技術革新の基礎には、それを裏付ける「数」が必要です。疫学研究には、そうした数を見ることによって、リスクを調べて対策をとっていける素晴らしい側面があります。

たとえば疫学では血圧は「計測する習慣を持つだけで下がる」ということもわかっています。計測して自覚すれば、少しでも対策を打つようになるからでしょう。

食べ物を買うときは「ラベルチェック」の習慣を

コンビニ弁当やスーパーの総菜などを買うときは、「これおいしそう」と思え、かつ値段も納得できるものを、たいていの人が選んでいることでしょう。

ここに、もう一つの判断材料として、「ラベルチェック」を加えてほしいのです。買う前に、必ずカロリーと塩分量をチェックするくせをつけましょう。

具体的に言うと、お昼ご飯に弁当を食べるとしたら、1食できれば600キロカロリー、多くても700キロカロリーくらいに抑えたいところです。でも、実際には800キロカロリーを超えるようなものもたくさんあります。

塩分は2グラムを超えないようにしましょう。お昼の弁当だけで3グラムを超えるようだと1日の摂取量はかなり多くなります。

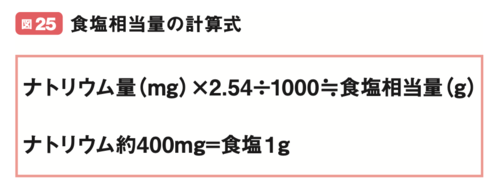

ただし、ナトリウム表示には注意してください。ナトリウム量をそのまま塩分量と考えてはいけません。食塩1グラムは、ナトリウム393ミリグラムに相当します。ナトリウム表示がしてあったら、上の計算式(図25)にあてはめて塩分量を把握しましょう。

(本記事は『10000人を60年間追跡調査してわかった健康な人の小さな習慣』の一部を抜粋・調整・加筆した原稿です)