確かにトランプ氏は、取引に長け、弱者に寄り添う気持ちなど微塵もない悪徳商人のような大統領だ。重要な外交を「商談」とはき違えている節も多分にある。高関税をかければ自国の物価にも影響し、報復合戦が経済成長を鈍化させることすら眼中にない。

加えて、力を入れようとしている電子製品製造に関しても、今のアメリカでは、ファブレス化(設計はアメリカでするが製造は他国で行う)して中国企業に委ねないと、iPhoneひとつ作れないことも理解できていない「サプライチェーンオンチ」だ。

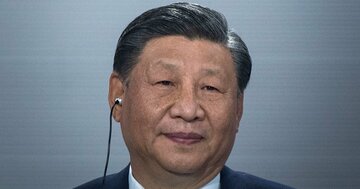

それでも、「中国が最大の敵で、絶対に負けない」という気持ちが強いことだけは、中国の軍事的脅威に晒されている日本、それに台湾にとって、プラスととらえてもよいのではないだろうか。

ゼレンスキーとの会談決裂を

一番歓迎したのは中国

今、中国は経済不況の真っ只中にある。中国国家統計局が発表した2024年12月の若年層(16~24歳)の失業率は都市戸籍を持つ人だけで15.7%に上っている。習指導部からすれば、国内経済の立て直しが急務で、そこにアメリカの圧力が加われば、とても台湾統一どころではなくなるからだ。

しかし、事はそれほど単純ではない。

中国中央電視台(CCTV)は、トランプ氏とゼレンスキー氏の会談決裂を「吵作一团」(取っ組み合いの大喧嘩)と表現し、アメリカの政治の動きを伝える「美国之音中文網」(VOA)は「中国が最大の受益者か」との見出しで報じた。

いずれも、トランプ氏がロシア寄りで、ウクライナを切り捨てようとしていること、そして会談決裂を機に、欧州各国がアメリカとは一線を画し、独自でウクライナ支援に乗り出そうとしている「米欧離反」の動きを歓迎するかのような報道が続いた。

「ウクライナの希少鉱物資源から得られる収益をアメリカに持っていかれては困る」

「ウクライナの戦後復興がアメリカ主導で進めば、中国は戦後特需が期待できない」

「トランプ政権の目が中国だけに集中して向けられるようになると厄介」

このような懸念が、当面、払拭(ふっしょく)され、おまけにアメリカと欧州の亀裂まで拡がってくれたのだから、中国としては万々歳だ。その中国は、この1カ月、外相の王毅氏を欧州などに派遣し、25カ国もの首脳とパイプを強化した。「実にお見事」というほかない。