長崎大学の前村浩二教授は、ボストン留学中に新たな時計遺伝子Clifを発見しました。血管平滑筋に存在するClifは、早朝にPAI-1(血管内皮細胞で産生され、線溶系を抑制することで血栓症のリスク因子となるポリペプチド)を著しく増加させる作用をもちます。そしてこのPAI-1がt-PAの活性を消失させるために、固まった血液を溶かすことができなくなり、心筋梗塞や脳梗塞を起こしやすくなってしまうというわけです。

すなわち、朝に心筋梗塞や脳梗塞が多い背景として、時計遺伝子が関与していたのです。

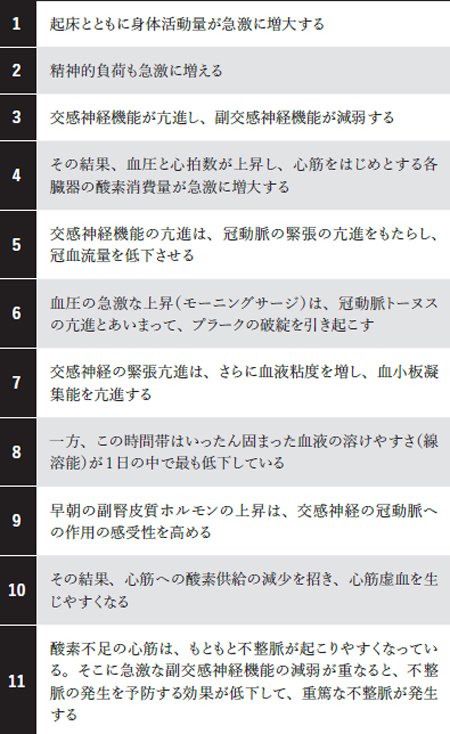

このような要因が複雑に絡み合って、早朝に心筋梗塞や脳梗塞が起こりやすいと考えられています。朝を病気になりやすい“魔”の時間にする要因をまとめましたので、ご参照ください。

表1 朝はなぜ、病気になりやすい“魔”の時間なのか? 同書より転載

表1 朝はなぜ、病気になりやすい“魔”の時間なのか? 同書より転載拡大画像表示

病気は夕方にも増える!

その理由は「約12時間」のリズム

前節では、心筋梗塞や脳卒中などの発症が朝に多いことを紹介しました。

じつは、午前中に次いで多い時間帯は夕方です。夕方に病気が増えるのはなぜでしょうか。

その理由として、従来は労働後の疲労や、帰宅して家族の一員としての活動を再開すること、夕食にともなうストレスなどが推測されてきました。夕食にともなうストレスとは、食べる量が多くなりがちなことで、不整脈や狭心症などの要因となります。

そして、新たな理由として最近注目されているのが、約12時間(サーカセミディアン)のリズムです。

約12時間のサーカセミディアンリズムが注目されることになったきっかけについてお話ししましょう。それは、血圧のイブニングサージの発見です。

心筋梗塞や脳卒中などの血管系の病気は、一過性の大きな血圧上昇がきっかけとなることが多いのですが、このような血圧上昇を「サージ」といいます。先ほども指摘したように、早朝高血圧(モーニングサージ)は朝方の心筋梗塞や脳卒中などを誘発します。血圧のイブニングサージは、これと同様の症状を夕方にもたらすものとして注目を集めているのです。

イブニングサージが発見された研究は以下のようなものでした。