シン日本流のカギを握る

編集力の復活

守破離という進化のリズムを実装する企業に見られる3つ目の共通点「編集力」ですが、先ほどの「既存事業のずらし」の中でも触れられたように、みずからの強みを進化させるうえで不可欠な能力だと思われます。

歴史を振り返れば、渋沢栄一の『論語と算盤』に代表されるように、東洋の思想と西洋の技法を取り込んだ独自の経営道にも活かされています。その意味で、この編集力の復活こそが「シン日本流経営」という超進化へとつながっていくのでしょうか。

おっしゃる通りです。編集とは、さまざまな事象を取捨選択して、新しい価値を生み出すプロセスを指します。特に「新しい価値を生み出す」ところが重要で、「異結合」と置き換えてもいいでしょう。古来より日本は伝来の文化や知識を吸収し、それを日本流に仕立て、磨き上げることを得意としてきました。編集力は日本古来の思考法であり、日本流の「本(もと)」ともいえます。

経営の世界においても、かつてのように編集力が健在であれば、擬態経営がはびこることはなかったでしょう。しかし、自信喪失に陥った政府や企業は、日本流の本質を見失ってしまいました。だからこそ、いま一度日本企業は編集力を取り戻さなければなりません。事実、守破離という進化のリズムの中で編集力を磨き上げてきた企業は、確実に存在しています。「シン日本流経営」への超進化を遂げているのです。

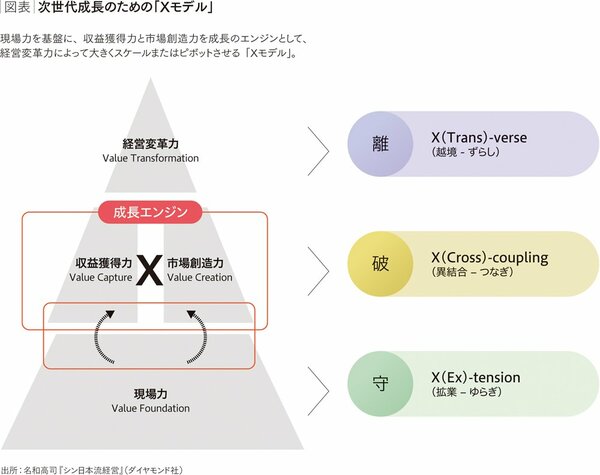

こうした先進企業は、卓越した「現場力」を土台として、「マーケティング(市場創造力)とイノベーション(収益獲得力)」の2つの成長エンジンを兼ね備え、これらの成長エンジンを牽引する「経営変革力」まで持ち合わせています。私はこれを「次世代成長のためのXモデル」と呼び、10年以上にわたって提唱してきました(図表「次世代成長のための『Xモデル』」を参照)。

現場で生まれる気づきや進化を引き上げ、マーケティング(市場創造力)とイノベーション(収益獲得力)で成長を目指す。それをスケールさせて、時に新たな領域にずらすための司令塔といえるのが、ピラミッドの最上層にある経営変革力です。このXモデルでは、ピラミッドを構成する4つの構成要素はそれぞれ独立して存在するのではなく、密接に関係することで、掛け算のように成長エンジンが駆動します。そう考えると、現場から切り離された「外付け」のガバナンス改革が形式的なものに留まっているのは、当然の帰結といえるでしょう。

まず大事なことは、ピラミッドの基盤であり、強みの源泉であった「現場力」を、いま一度磨き抜くことです。現場発の学習と脱学習のサイクルを、これまで以上に高速で回し続けなければいけません。守破離でいう「守」の部分です。次に、この現場の技を因数分解し、その中からよいものだけを選んで型化します。言わば「破」の段階です。これを私は、「『たくみ』から『しくみ』へ」と表現しますが、トヨタにしてもキーエンスにしても、日本のよい会社は押しなべてこの点が強いのが特徴です。

そして、以上の「守」「破」のプロセスを、大きな志(パーパス)で牽引し、内側から変革を仕掛けていく。この経営変革力が「離」に当たります。その際には、自社の強みを「再編集」することが欠かせません。日本企業においては、その会社らしいイノベーションはこのように下から積み上がっていくもので、アメリカ流の上から降ってくるイノベーションとは性質を異にします。借り物でも押し付けでもない、スパイラルアップしながら自分たちらしい高みを目指す「シン日本流」を実装すべきです。

名和先生が提唱するXモデルの経営変革力、あるいは編集力と通底する考え方に、カリフォルニア大学バークレー校教授デイビッド・ティースの「ダイナミック・ケイパビリティ」があります。「環境の変化に対応して、これまで競争優位を生み出してきたケイパビリティや経営資源を、必要とあれば他社の資産や知識も巻き込んで大胆に再構成・再配置する能力」を指しますが、改善や漸進的イノベーションを得意としてきた日本企業にとっては難易度の高い変革手法のようにも思えます。

ティースは「日本にはダイナミック・ケイパビリティが不足している」と言っていますが、むしろ私には、ダイナミック・ケイパビリティは、日本流経営から導いた理論のようにさえ思えます。複雑で不確実な環境の変化をいち早く感知し、その変化の中に新たな機会を見出して自己変容していく動きは、守破離の運動論と付合するからです。

そもそも変化に気づき、新たな機会を柔軟にとらえるためには、優れた問題発見力と問題解決力が欠かせません。先ほどスケールアップの話の中で「日本人は0から1を生み出すことは得意である」と申し上げましたが、現場力が強みである日本企業だからこそ、小さな変化や課題に気づき、それを解決するための改善力が培われてきました。こうした問題発見力と問題解決力は、日本人に刻まれたDNAと言ってもいいかもしれません。

一方で、資産の再構成という点には課題が残るでしょう。ティースは「共特化の経済性」として、企業が持つ資源や資産にはそれぞれ特殊性があり、単独では効果が限定されるものの、異質なものを組み合わせることで大きな価値を生むとしています。言い換えれば、同じ技術や市場にこだわっているだけでは化学反応は起きないということです。既顧客ではなく「未顧客」、既体験ではなく「未体験」に軸をずらし、未来志向を徹底することが非連続な価値創造のためには必要です。

ただし、「軸なし」に陥るのは避けなければなりません。自分らしさを受け継ぎ、守り抜く機能を私は「静的DNA」と名付けましたが、これがないと変化の波に飲み込まれるだけになってしまいます。それと同時に、非連続な未来に挑み、みずからを刷新し続ける機能である「動的DNA」を覚醒させる。この2つが揃うことで持続的な進化が可能になります。

ほら、こうして動的、静的と日本語にすると何かしっくり来て、カタカナ英語を振り回すよりも腹落ちする感じがしませんか。頭だけでなく、心と体にしっかりと取り込んで実践することも、シン日本流経営において大切なことです。