もしもその論文の内容が「Xを多く食べる人はあまり食べない人に比べてがんになる可能性が少し高いことと関連した」というようなものだったら、Xに発がん性がある可能性はほとんどないといえます。

これは栄養疫学という分野の観察研究で関連が示唆された、というタイプの研究で、それを根拠にして因果関係を主張することはできないことが、学界では常識です。

ここでぜひ参考にしてほしい論文を紹介します。2013年にThe American Journal of Clinical Nutritionという雑誌に発表された論文で、がんと食品の関連について報告されたそれまでの論文を集めてまとめたものです。

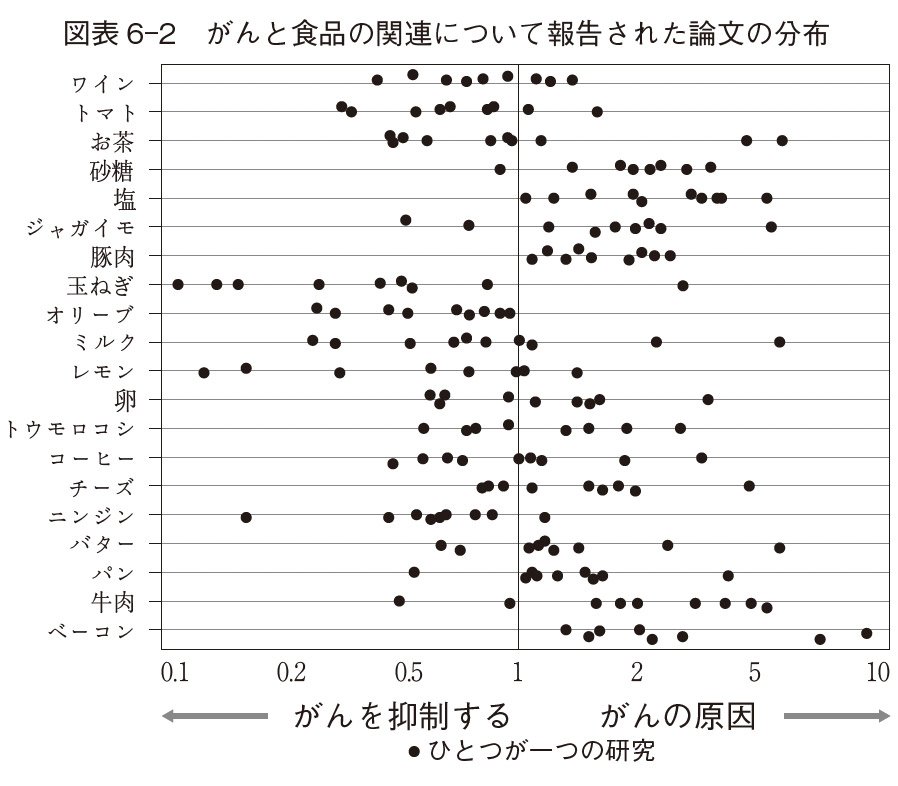

図表6-2の、点の1つひとつが研究(論文)に相当します。

図の真ん中の相対リスク1を中心に、1より大きければ(右側)がんの増加に関連、1より小さければ(左側)がんの抑制に関連、という報告です。マスメディアならば、右側に点があればがんを増やす、左側に点があればがんを抑制する、と報道するでしょう。

市販の料理本によく出てくるような食品で挙げられているのは、ワイン、トマト、お茶、砂糖、塩、ジャガイモ、豚肉、玉ねぎ、オリーブ、ミルク、レモン、卵、トウモロコシ、コーヒー、チーズ、ニンジン、バター、パン、牛肉、ベーコンです。これらの多くにがんの増加に関連するという論文と、がんの抑制に関連するという論文が複数あります。

つまり恣意的に都合のいい論文を選べば、なんでも言えてしまうのです。たった1つの論文で発がん性の因果関係を説明できることはまずない、ということがわかっていただけると思います。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

「天然物だから安全」は幻想

発がん物質を含む漢方の落とし穴

アリストロキア酸は多くの植物に天然に含まれる強力な発がん物質で、現在は公衆衛生上対策の必要な発がん物質の1つとして広く認識されるようになっています。

アリストロキア酸による健康被害が注目されたのは1990年代、ベルギーのブリュッセルでダイエット用サプリメントを使用した女性たちが急性の腎炎になったことがきっかけです。原因と考えられた中国伝統ハーブにちなんで「中国ハーブ腎症」と呼ばれました。