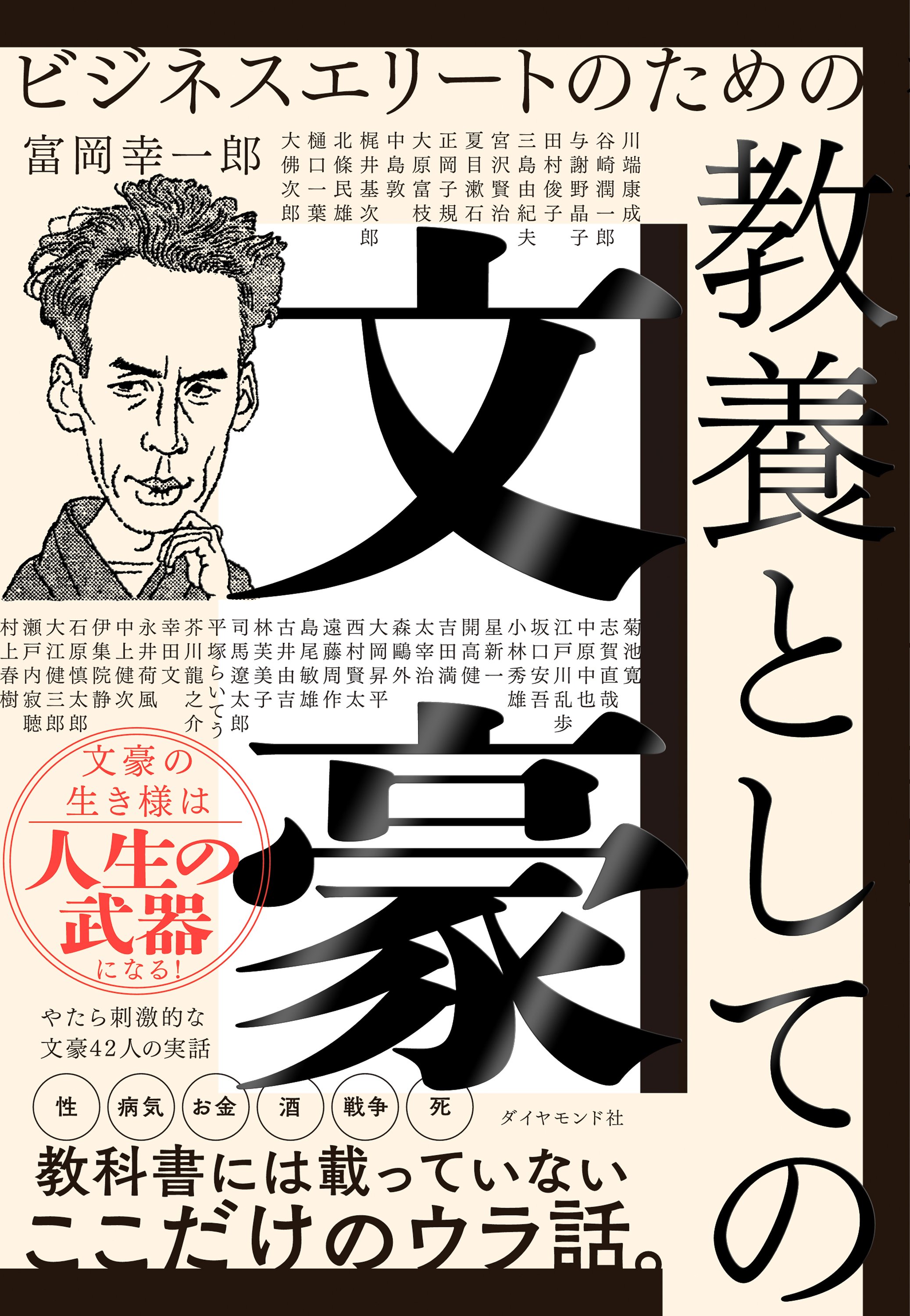

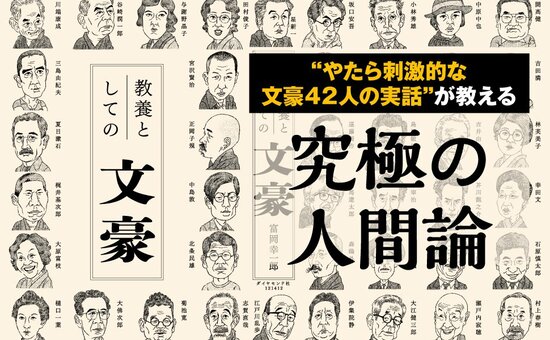

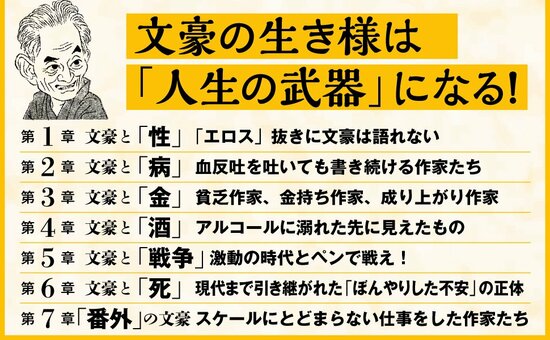

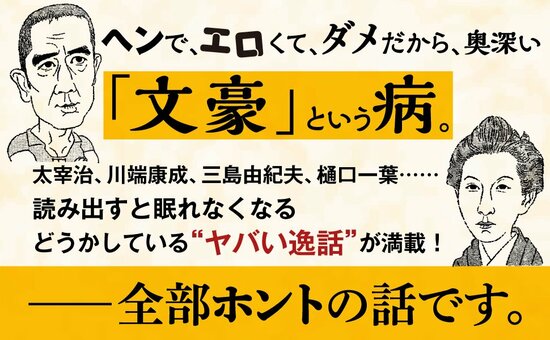

正気じゃないけれど……奥深い文豪たちの生き様。42人の文豪が教えてくれる“究極の人間論”。芥川龍之介、夏目漱石、太宰治、川端康成、三島由紀夫、与謝野晶子……誰もが知る文豪だけど、その作品を教科書以外で読んだことがある人は、意外と少ないかもしれない。「あ、夏目漱石ね」なんて、読んだことがあるふりをしながらも、実は読んだことがないし、ざっくりとしたあらすじさえ語れない。そんな人に向けて、文芸評論に人生を捧げてきた「文豪」のスペシャリストが贈る、文学が一気に身近になる書『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)。【性】【病気】【お金】【酒】【戦争】【死】をテーマに、文豪たちの知られざる“驚きの素顔”がわかる。文豪42人のヘンで、エロくて、ダメだから、奥深い“やたら刺激的な生き様”を一挙公開!

イラスト:塩井浩平

イラスト:塩井浩平

87歳まで「社会から置き去りにされた人々」を書き続けた理由

高知生まれ。小学校校長だった父のもとに生まれる。高知県女子師範学校中退。代表作は『婉という女』『アブラハムの幕舎』など。高知県女子師範学校は全寮制の学校だったが、入寮中の18歳時に喀血し、結核で入院。学校も中退せざるを得ず、以後約10年間を療養に費やす。故郷で病気の治療をしながら小説を書くようになり、昭和7(1932)年、20歳のときに初めて投稿した『姉のプレゼント』が、『令女界』という雑誌に入選。以後も執筆活動を続け、29歳のとき創作に集中するため上京。48歳で講談社から刊行した『婉という女』がヒット。亡くなるまで、精力的に執筆活動を続け、数々の文学賞を受賞した。平成12(2000)年、87歳で心不全により死去。

結核という病に人生を左右された作家たち

結核菌による感染症で、多くの人を蝕んだ恐ろしい病で、正岡子規のように早くに亡くなってしまった人もいれば、大原のように長年治療を続けて克服し、作家としての生涯を87歳まで遂げた人もいました。

「治療したら終わり」ではない、病との付き合い

大原の人生、そして彼女の作品から読みとれるのは、病とは「治療したら終わり」ではないということです。

魂に刻まれた“負の世界”へのまなざし

87歳までの作家人生で、一貫して負の世界に伏せ置かれた弱い人間の姿を描き続けたのは、やはり病に伏した10年間の経験が、魂に深く刻み込まれてしまったからなのです。

生きづらさを抱えるすべての人へ

病にかかってしまった体でも、家族、他者、社会と折り合わない人でも、どうしても生きていかなければならない。

大原とは、そういうテーマを書き続けた作家です。

“異色の女性作家”としての存在感

どちらかというとマイナーな作家ではありますが、これまでとり上げてきた女性作家たちとは違うタイプで、社会への本質的な問いを深く掘り下げています。

読めば心が揺さぶられる文学体験

私も若いころは大原文学を読んだことがなく、文芸評論家になってから初めて読んだのですが、自分の生き様をこんなふうに作品に投影する人がいるのかと驚きました。

機会があれば、ぜひ読んでもらいたいと思います。

※本稿は、『ビジネスエリートのための 教養としての文豪』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。