Photo by Hasegawa Koukou

Photo by Hasegawa Koukou

「瀬戸内国際芸術祭」「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」などの芸術祭の総合ディレクター、北川フラム氏。数々の芸術祭のきっかけとなったのが、アートディレクターを務めた、東京都・立川市の米軍基地跡の再開発「ファーレ立川」のアートプロジェクトだ。地方の芸術祭と都市部のアートプロジェクトの役割の違い、大物アーティストたちとの交渉、当時からすでに「多様性」を重視していた理由、パブリックアートの課題やアートの可能性などを聞いた。(聞き手/探究集団KUMAGUSU、文・構成・撮影/ダイヤモンド社 編集委員 長谷川幸光)

「大地の芸術祭」「瀬戸内国際芸術祭」等の端緒

「ファーレ立川」が生まれたいきさつ

さまざまな芸術祭を手がけてきた北川フラム氏。その原始が「ファーレ立川」という(※)。ファーレ立川とは、JR立川駅北口の米軍基地跡地の再開発により整備されたエリアだ。

※前回記事「北川フラム氏が『不便な場所』で芸術祭を行うのはなぜか?」参照

ギリシャの作家・スティーヴン・アントナコスによる壁面照明サイン。ネオンで都市のなかに朝、昼、夕、夜と、異なる表情を生む。

ギリシャの作家・スティーヴン・アントナコスによる壁面照明サイン。ネオンで都市のなかに朝、昼、夕、夜と、異なる表情を生む。拡大画像表示

1922(大正11)年の「立川飛行場」開設以来、東京都・立川市は、日本の空の玄関であり、「空の都」として栄えた。

1931年に東京飛行場(現在の羽田空港)が完成し、民間航空会社が立川から羽田へ移動した後は、陸軍航空工廠(こうしょう)や陸軍航空技術研究所がつくられた。

そのため、1945年、米軍による立川大空襲の標的となり、戦後は、進駐軍に接収されて米軍基地に。立川は「基地の街」として復興の道をたどっていくこととなった。

1977年、米軍基地約480ヘクタールが返還され、その跡地は、国営公園(昭和記念公園)、広域防災基地、そして立川駅に近い地域を市街地整備に充てることが決まる。一方、1976年に国土庁より発表された「第3次首都圏整備計画」で「業務核都市構想」が打ち出され、立川市や八王子市などが指定される。

これらを踏まえ、1982年に東京都が「立川・昭島地域総合整備計画」を策定。立川市も「立川都市基盤整備基本計画」を策定し、立川は、より高次の商業・文化サービス機能を集積し、都心部と機能分担をさせながら、都市としての基盤の整備を進めることとなる。

こうした複合的な計画をもとに、市街地整備の一環として1994年に誕生したエリアが「ファーレ立川」だ。高島屋などのショッピングセンター、ホテル、映画館、オフィスビルなど11棟が立ち、パブリックアートとして、36カ国のアーティスト92人による109点の作品がエリア内に設置・展示されている点が最大の特徴だ。

ファーレ立川は昨年(2024年)、30周年を迎えた。109点のパブリックアートが30年にもわたって1つも欠けることなく維持・存続してきたことは驚嘆に値する。

イラン生まれの作家、ホセイン・ヴァラマネシュ氏による、自身が使っているイスと本をモチーフにした、2つの車止め。自身の影を舗道にすり込み、日常のひとコマを公共空間に出現させた。

イラン生まれの作家、ホセイン・ヴァラマネシュ氏による、自身が使っているイスと本をモチーフにした、2つの車止め。自身の影を舗道にすり込み、日常のひとコマを公共空間に出現させた。拡大画像表示

一方で、30年という月日は、さまざまな問題を顕在化し始めた。昔から当たり前のように街なかにあるためそれが貴重であることの認識が薄まっているのか、最近は落書きやスケートボードなどによる損傷が深刻化している作品も増えているという(※)。

※参考:立川市「ファーレ立川アートをキズつけないでください!」

また、宮島達男氏の作品は多大な費用を工面できず修復が進んでいない。高島屋が一部をリニューアルする際は、岡﨑乾二郎氏の作品が撤去される可能性が取り沙汰された。美術評論家連盟は、作品の保存に関する要望書を立川市と高島屋へ提出。その後、撤去の撤回が発表された。

所有者が変わるという課題もある。一角にあったパレスホテル立川が、施設の老朽化やコロナ禍による業績悪化のため2023年に営業を終了。跡地にマンション分譲大手がマンション建設を計画し、敷地内の作品の行方や存続が危ぶまれたが、立川市の不動産開発会社「立飛ホールディングス」が土地と建物を買い取り、いったんは事なきを得た。

今回はこうした課題を含め、都市とアートの関係、そして可能性について、北川氏に話を聞いた。

都市が持つ限界の中で

「アートの可能性」を探る

――前回、地方で開催してきている芸術祭のお話をお聞きしました。一方でファーレ立川は、都市のアートプロジェクトです。地方と都市とでは、アートの意味合いは違ってくるのでしょうか。

北川フラム

北川フラムアートディレクター。「フラム」は本名でありノルウェー語で「前進」の意。1946年生まれ、新潟県高田市(現上越市)出身。東京芸術大学美術学部卒業後、国内外で多数の美術展、企画展、芸術祭をプロデュースしている。北川氏の活動のひとつにアートをきっかけにした地域づくりの実践「芸術祭」があり、「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ」「瀬戸内国際芸術祭」「北アルプス国際芸術祭」「内房総アートフェス」「奥能登国際芸術祭」「南飛騨Art Discovery」などの総合ディレクターを務めている。芸術選奨、紫綬褒章受章など国内外で多数の章を受ける。

米軍基地の返還、国土庁の「業務核都市構想」、東京都の「立川・昭島地域総合整備計画」、立川市の「立川都市基盤整備基本計画」、これらの要素が複合的に絡み合って計画として上がったのが、ファーレ立川という大プロジェクトです。

東京都と立川市が、1982年、住宅・都市整備公団(※)にこの地区の再開発を依頼。公団による「立川基地跡地再開発事業アート計画プロポーザル」が行われ、私たちアートフロントギャラリーが1992年に指名されました。

※住宅・都市整備公団(現在のUR都市機構)が、東京都と立川市の要請を受けて市街地再開発事業を施行した

国土庁は「新しい文化を築く」必要性を掲げ、また、立川市も、魅力ある街並みの形成、彫刻のあるまちづくりを進めることを掲げました。ファーレ立川完成後、立川市は「まち全体が美術館」という施策を立て、「箱モノとしての美術館」を建てるのではなく、「アートを設置する」方針を取り、パブリックアートを設置していくことにしたのです。

これは、時代背景が大きく関係しています。1980年代のバブル期、行政のバックアップの下、全国の自治体が競うように次々と、美術館や文化ホール、体育館などを建て始めました。

次第に、運営がうまくいかないなどさまざまな問題が起こり始め、昭和の大合併や社会全体のリストラの一因になりました。美術館でいえば、地元出身の芸術家の作品やコレクターのコレクション、地元文化団体の展示の要求が中心となり、これに自主企画展や巡回美術展が加わるという構図でした。

しかし、予算面・人材面からこれらの企画展はおもしろみのないものなり、グローバル化の中で地域の美術展も内容のないものになりました。結果として、美術館は「経済効率の低いもの」と否定されることになったのです。現在は各地で芸術祭が行われ、芸術祭ブームともいえますが、その半数近くが美術館救済のために行われています。

ファーレ立川の計画段階では、美術館設立の話も上がっていましたが、ファーレ立川が出来上がり、国内外さまざまなアーティストの作品があり、見学者も増え、マスコミや教科書などで取り上げられると、当初の美術館設立の話はなくなり、「まち全体が美術館」という考えが定着していきました。

――地方の美術館のあり方に対する問題提起の意味合いがあったわけですね。

もうひとつ、都市が持つ限界の中で、「アートの可能性」の道を探りたかったんです。

地方は高齢化と過疎化で、若い人たちはどんどん都心に流れてしまっている。一方、都心は都心で、人々が疲弊している。たしかに情報は豊富だし、刺激もたくさんある。でも、均質的なマンションで、朝起きて、満員電車に揺られながら職場に向かう。本当に「生活」がしやすいのかと考えたとき、やはり課題は多い。その中で、アートもアーティストも、人々の課題に何かしら「効きたい」と思っているわけです。

そういう都会の中で、アートに機能を持たせつつ、街を楽しくしよう、驚きと発見の街にしよう、こうしたコンセプトを掲げたんです。

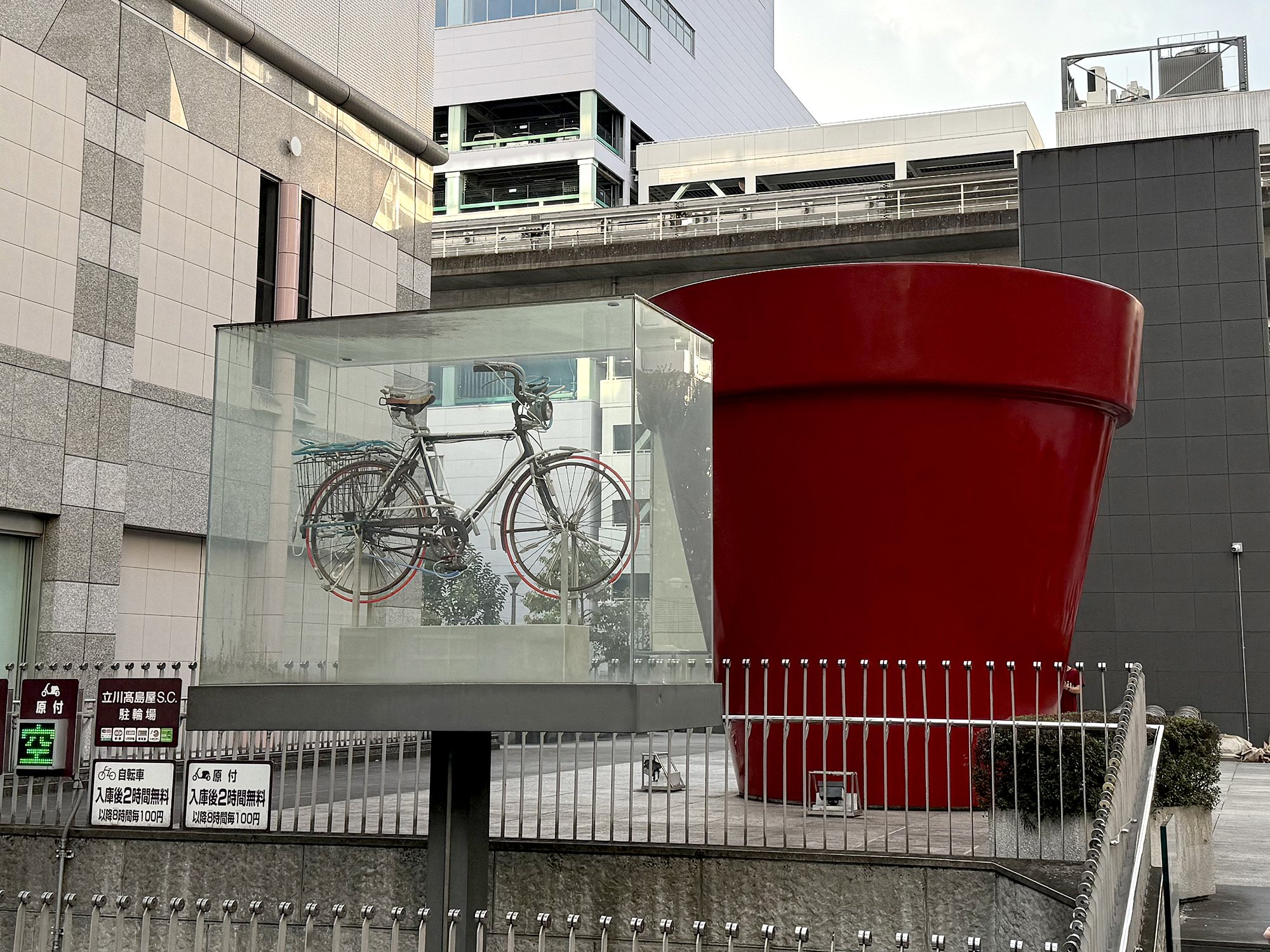

手前は、アメリカの作家、ロバート・ラウシェンバーグ氏による駐輪場のネオンサイン。実際に駐輪場の入口がある。奥の巨大な赤い植木鉢のような作品は、フランスの作家、ジャン・ピエール・レイノー氏によるもの。

手前は、アメリカの作家、ロバート・ラウシェンバーグ氏による駐輪場のネオンサイン。実際に駐輪場の入口がある。奥の巨大な赤い植木鉢のような作品は、フランスの作家、ジャン・ピエール・レイノー氏によるもの。拡大画像表示

アートは都市でどのような働きができるかを考えたとき、均質化する都市にアートが参加することで、多様なふくらみをつくり出せないか、美術館というホワイト・キューブ(※白い天井と白い壁で構成されたニュートラルな空間)の中だけでなく、都市の中の課題に、アートは出ていきたいのではないか、そう考えました。

再開発のエリアには、6ヘクタール弱の敷地に、高さ40メートルの建物が11棟立つことになっていました。米軍から返還されたとはいえ、近隣で飛行機は多く飛び交っているので、建物の高さや容量に制限があるんですね。密度が高く、ほとんど空いたスペースはありません。私たちがアートプランナーに就任したころには、すでにこうした建物の設計は完了し、基礎が打たれていました。そうした条件の中で、アートプロジェクトを練っていったわけです。

そこで、この密なスペースにある駐輪場、植栽、車止め、ベンチ、サイン、換気口、換気塔、排気口、散水栓といった、すでに機能を持ったものや、デッドスペースなどを活用し、アート化していきました。

また、訪れる人々の五感に働きかけるよう、各作品にはあえてキャプションを付けず、直接、アートを感じ、探して楽しむ工夫をしました。