「単純に医学と栄養学を結びつけても、美味しさを作るのはまた別の話。どれだけ体にいい食事でも、おいしくなければ、食べ続けたいとは思わない。飽きてしまわないよう、今日はこれ、明日はこれ、というように選択肢があることも大事。闘病している人を食で支えるには、選択と持続可能性が大事だと気が付きました」

生きることは食べること

疎かにされてきた病院食の大転換

お客様の意見もヒアリングし、試作を繰り返す中で、徐々にケアリングフードが出来上がっていった。

エピキュールを予約するときには、「食物アレルギーや食べられない食材がある方は詳細にご記入ください。例1)乳アレルギー コンタミ不可。エピペン所持。例2 )アレルギーではないが鹿やラムが食べられない。鴨はOK。」といった店舗からの質問に回答しなければならない。回答したことに対して、藤春氏はしっかりと応えてくれる。

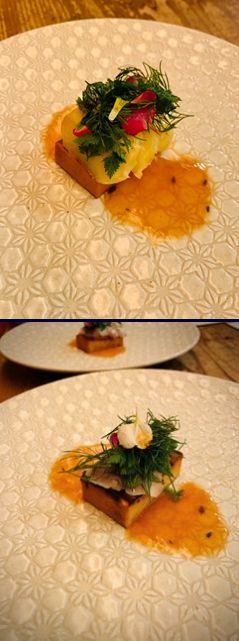

一見同一の料理に見えながら、苦手な食材や食べてはいけない食材をOKな食材に変え、それでいて遜色なくおいしい料理を、テーブル全員の前に置いてくれるのだ。

当事者にとって、それがどんなにうれしいことか。

ある日、子どもの誕生会を楽しんでいた母親が、バースデーケーキを前に号泣したことがあった。

「この子はアレルギーで、乳製品も小麦粉も食べられないんです。なのでこれまで、ケーキを食べさせたことがありません。ずっと我慢させてきたんです」

ケアリングフードを始めたことに、藤春氏が誇りを感じた瞬間だった。

生きることは食べること。食欲が衰えがちな病人ほど、おいしく食べられることは、生きる上で重要な意味を持つ。そんな、これまで健康を守ることを最優先に疎かにされてきた食の常識が、変わろうとしている。

(取材・文/医療ジャーナリスト 木原洋美、画像引用/日本栄養治療学会ホームページ、参考資料/『100年食べられる胃』(比企直樹著・サンマーク出版))