家族間でも要注意…「贈与したつもり」が否認される“税務署のチェックポイント”

相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。

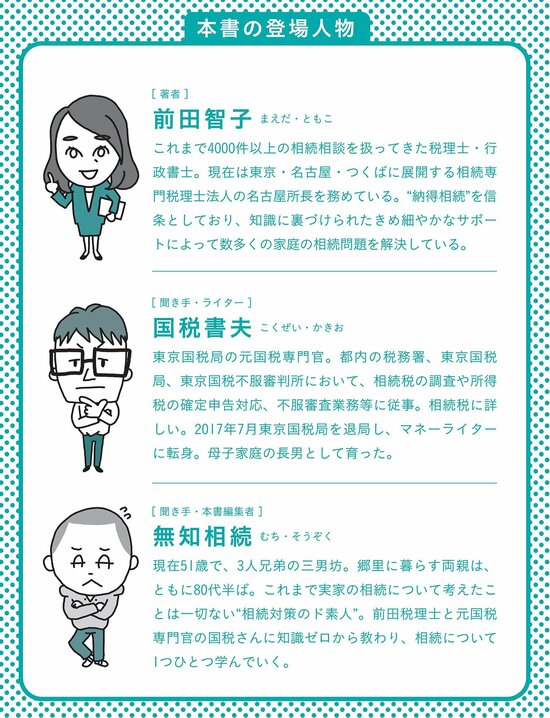

本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

生前の相続税対策は何ができる?

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

贈与契約書は作っておくべき?

無知相続(以下、無知) そもそも生前贈与って、契約書とかを作っておいたほうがいいんですか?

前田智子(以下、前田) そうですね。生前贈与をするなら、その証拠として「贈与契約書」をのこしておくといいです。

贈与したかどうかが、税務調査で問題になることも多いので、その対策になります。

「勝手に子ども名義の口座」は贈与にならない

国税書夫(以下、国税) 私が相続税調査をして時々目にしたのが、親が勝手に子ども名義の預金口座を作ってお金を入れていたケースです。それで相続人である子どもは、「これは親に生前贈与してもらったものだから、相続税の申告は必要ない」と主張されるのですが、税務署はこうした預金も相続財産と判断します。

前田 よくありますよね。親が相続税対策のつもりで、子どもの預金口座を勝手に作るケース。でも、法律上はあげる人ともらった人の合意がなければ、贈与は成立しません。生前からきちんと親子で話し合っておけば、税務署に対して「これは贈与です」と強く言えるのですが。

家族間でも「契約書」を交わしておこう

前田 だから私のクライアントには、家族同士(夫婦同士を含む)であっても、きちんと贈与契約書を交わしておくようにアドバイスしています。お父さんが贈与契約書を作って、「内容を確認してサインしておいて」と妻や子どもに渡すような形にしておけば、そこまで手間はかかりません。

無知 たしかに、口約束だけだと、税務署から何か言われたら根拠のある説明ができなそうですよね。お金をくれた親が亡くなっているなら、なおさらです。生前にきちんと契約書をのこしておけば、自信をもって説明できると思います。

契約書+写真で万全な証拠づくりを

前田 贈与契約書に加えて、写真をのこしておくこともおすすめしています。税務調査が入ったとき、「おじいちゃんは毎年お正月に100万円をくれていました」と、贈与のタイミングでおじいちゃんと孫が映った家族写真をつけて説明すれば、それ以上税務署は何も言ってきませんからね。

契約書だけだと「日付を含めて、あとから偽造したのかも」という疑いがのこるので、写真をのこしておくと万全です。

■毎年の贈与は「その都度契約」が大切

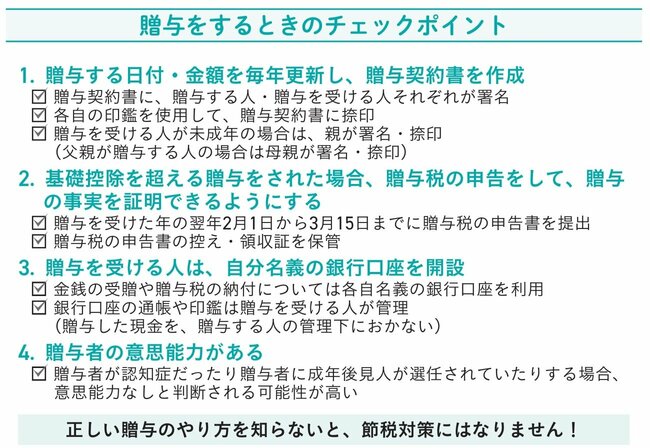

前田 このほか、贈与税がかかる金額を贈与されたなら、きちんと贈与税の申告をしておくことや、贈与を受ける人は自分が管理する口座で受けとること、贈与契約はその都度交わすこともポイントです。

無知 その都度、とは?

前田 たとえば、10年分の贈与契約を最初にまとめて交わしてしまうと、贈与税がかかる可能性が高いです。毎年、110万円以内の贈与を合意して契約書を交わせば問題ありませんが、「1年につき100万円ずつ、10年間贈与する」といったようにまとめて契約をすると、10年分の贈与が合算されて贈与税が計算されてしまいます。

だから毎年、贈与契約書をとり交わし、写真を撮っておくことで、毎年の贈与契約があったことを立証しておくことが大事です。贈与の合意が毎年、その都度行われていると主張しやすくなるので。

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より

非課税でも申告しておくと安心

前田 ちなみに、非課税である110万円の贈与をされた場合、贈与税申告をしてはいけないルールはないので、非課税の範囲内の贈与であっても、証拠をのこす観点から贈与税の申告をするのもいいですね。

国税 税務調査をする立場からも、そのような対策がとられていれば判断しやすいです。証拠が何もないなかで、「これは贈与だ」「いや、贈与ではない」とやり合うのは簡単なことではないので。せっかく生前贈与を使って相続税対策をするなら、証拠をきちんとのこすことを意識しておきたいですね。

生前贈与をするときの注意点は? … 親が相続対策で子どもの預金口座を勝手に作ってはいけない

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)