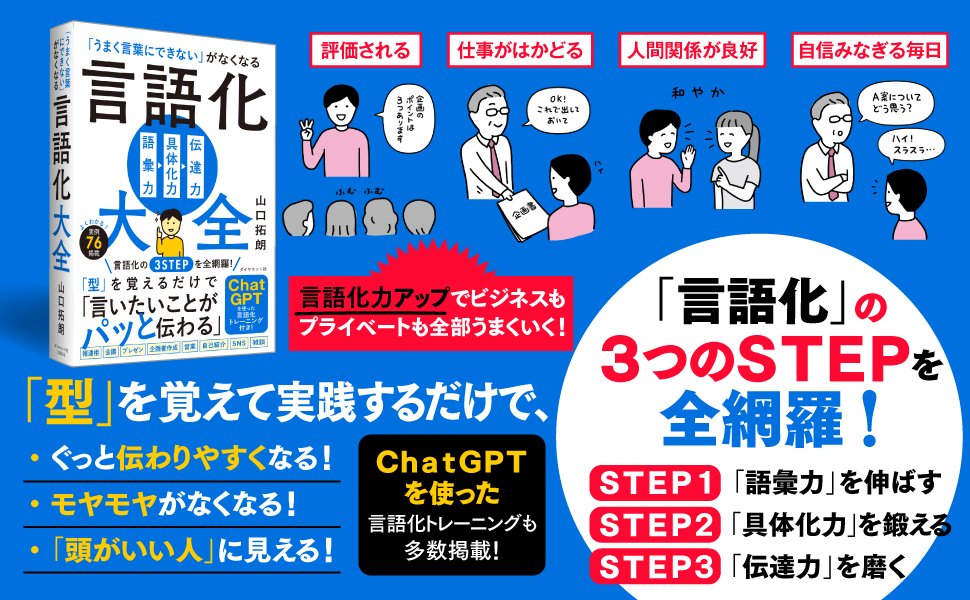

「三省堂 辞書を編む人が選ぶ 今年の新語2024」で「言語化」が大賞に選ばれるなど、「言語化」という言葉を耳にすることが増えた。「とっさの質問にうまく答えられない」「『で、結局、何が言いたいの?』と言われる」「話し方やプレゼンの本を読んでも上達しない」……。そんな悩みを持つ方は、言語化の3要素である「語彙力」「具体化力」「伝達力」のどれかが欠けていると指摘するのは、文章や話し方の専門家であり言語化のプロである山口拓朗氏。本連載では、話題の書籍「『うまく言葉にできない』がなくなる言語化大全」の著者・山口拓朗氏が、知っているだけで「言語化」が見違えるほど上達するコツをご紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「意見がすれ違う」「話が噛み合わない」の一番の原因は……?

会話をする際には、「言葉の定義」を言語化することが重要です。相手はその言葉をどんな意味で使っているのか? どんな背景や価値観があるのか? 自分の考えを正しく伝え、相手の意図を理解するためには、あいまいな言葉をそのままにせず、言語化することが欠かせません。定義が一致しないと、意見がすれ違い、話が噛み合いません。

たとえば、「成功」という言葉。ある人にとっては「社会的地位を得ること」、別の人にとっては「好きなことをして生計を立てること」かもしれません。もしこの違いを意識せずに「成功とは何か?」のやり取りをしても、それぞれ別の定義で話しているため、議論が平行線のまま終わってしまいます。

また、「仕事」という言葉の捉え方も人によって異なります。ある人にとっては「生活のための義務」、別の人にとっては「自己実現の場」かもしれません。こうしたズレを放置すると、「なぜそんな考え方をするのか?」と不満を抱いたり、「この人とは合わない」と感じたりする原因になります。

もちろん、定義が違うだけで、相手の考え自体が間違っているわけではありません。そのため、相手の使う言葉が自分の考えと違うと感じたときは、「この人はどんな意味で使っているのか?」と意識してみることが大切です。ズレを感じたら、直接相手に聞いてみることも大切です。「私は○○の意味で使っていますが、木下さんはどんな定義で使っていますか?」と。相手の言語化を促すことで、認識のズレを解消できます。

お互いの定義を明確にすることで、誤解やトラブルを回避しやすくなるほか、コミュニケーションもより円滑になります。「言葉の定義を言語化する」で誤解や齟齬を未然に防ぎましょう。

*本記事は、「『うまく言葉にできない』がなくなる 言語化大全」の著者・山口拓朗氏による書き下ろしです。