プレゼン資料は、「読ませるもの」ではありません。“込み入った話”を言葉だけで伝えようとすると、どうしてもまどろっこしい表現になり、非常にわかりにくい説明になりがちです。そんな時に必要なのは、伝えるべき内容の「本質」を、直観的に理解できるように「図解化」する技術。プレゼン資料は「見せるもの」なのです。そこで、累計40万部を突破した『社内プレゼンの資料作成術』シリーズの著者で、ソフトバンク在籍時には孫正義社長に直接プレゼンをして「一発OK」を次々と勝ち取った実績を持つ前田鎌利さんと堀口友恵さんに、プレゼン資料を「図解化」する技術を伝授していただきます(本連載は『プレゼン資料の図解化大全』から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

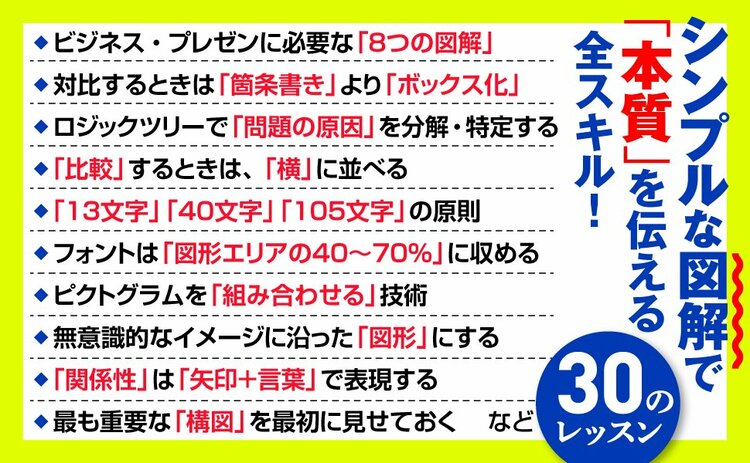

「13文字+40文字」という組み合わせもOK

「キーメッセージ」は13文字以内でまとめる――。

私たちは、プレゼン資料の基本とすることで、なるべく文字量が少なく、最速で理解できるスライドをつくることをおすすめしています。

人間が一度に知覚できる文字数は、少ない人で9文字、多い人で13文字だと言われています。

これを超えると、意味をつかみ取るのに「読む努力」が必要になるのです。新聞の大見出しは9文字以内で、「Yahoo!」のニューストピックの見出しはもともと13文字(現在は15.5文字)が上限だったのも、おそらく、これと同じ理由だと思います。だから、キーメッセージは13文字を目指すとよいでしょう。

しかし、現実的には、どうしてもそれではうまくいかないこともあります。むしろ、無理矢理「13文字」以内にしたがために、意味不明なスライドになるのでは本末転倒です。

そこで、そのような場合には、【図-1】のように、メインのキーメッセージは「13文字」以内でまとめて、より詳しい情報は「40文字」以内の箇条書きで表現することをおすすめします。

「40文字」であれば、だいたい10秒程度で意味を理解することができますから、プレゼン相手にもそれほどの負担をかけることにはなりません。ワードのA4サイズのデフォルト設定が「1行40文字」になっているのも、そうした配慮があるからだと考えられます。

しかし、ずらずらと「40文字」を並べると理解しにくくなるので、なるべく箇条書きにしたほうがよいでしょう。

1枚のスライドで「105文字」を上限とする

とはいえ、「40文字」でもどうしても表現できないケースもあります。

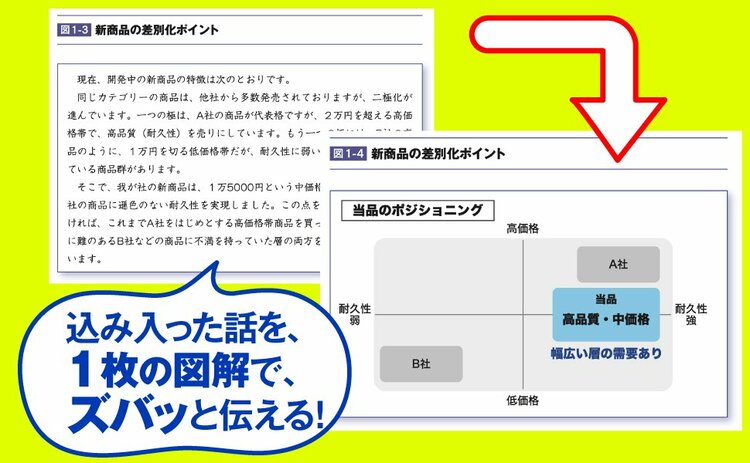

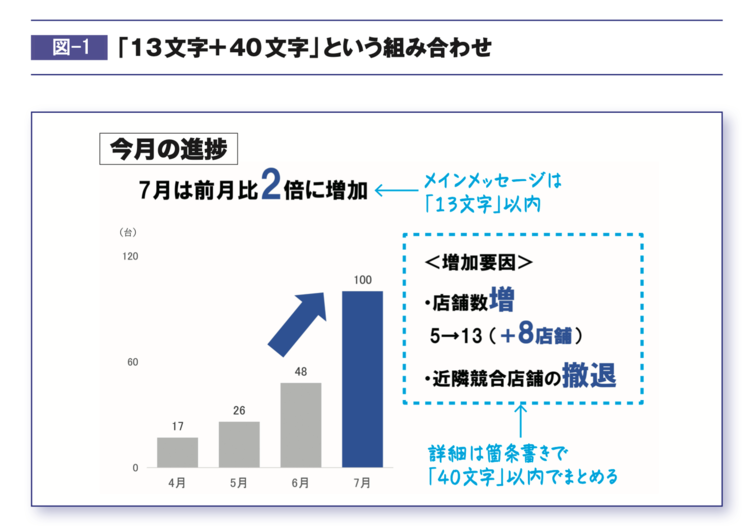

たとえば、【図-2】のようなスライド(285文字)は、社内プレゼンではしばしば見られるものだと思いますが、これではプレゼン相手は「文章を読み始めて」しまいます。その間、こちらのトークには耳を傾けてくれないだけではなく、おそらく読んでいる途中で「読み解く」のが面倒くさくなってしまうに違いありません。

このような場合には、私たちは1枚のスライドで「105文字」を上限にするように調整することをおすすめしています。

これは、コンサルタントとして著名な越川慎司さんに教えていただいたことです。越川さんは、優秀な経営者の方々が「10秒で意思決定ができたプレゼン・スライド」を大量に入手し、それをAIに分析させたところ、「1枚のスライドの文字量が105文字を超えない」ことが要因のひとつであることを発見されたのです。

論理・因果は「▼」で表現する

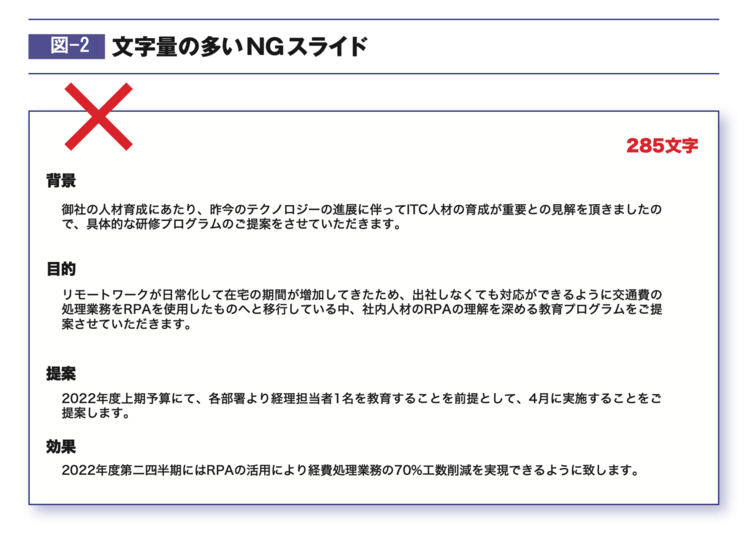

実際、【図-2】のスライドは285文字ですが、これを、【図-3】のように105文字に調整すると、たしかに読み解くのが苦ではありません。

ですから、私たちは、文字量が多くなるスライドについては、なるべく「1枚のスライドで105文字」にするように心がけているのです。

文字量を減らすためには、「体言止め」にするなど、不要な要素をすべてカットしていくわけですが、ここでは論理・因果のつながりを「▼」で表現するという工夫もしています。

たとえば、「リモートワークが日常化して在宅の期間が増加してきた」という部分は、「リモートワーク 日常化▼在宅期間 増加」と表現することで文字量を減らすことができます。このような手法を駆使して、「105文字」へと近づけていくのです。

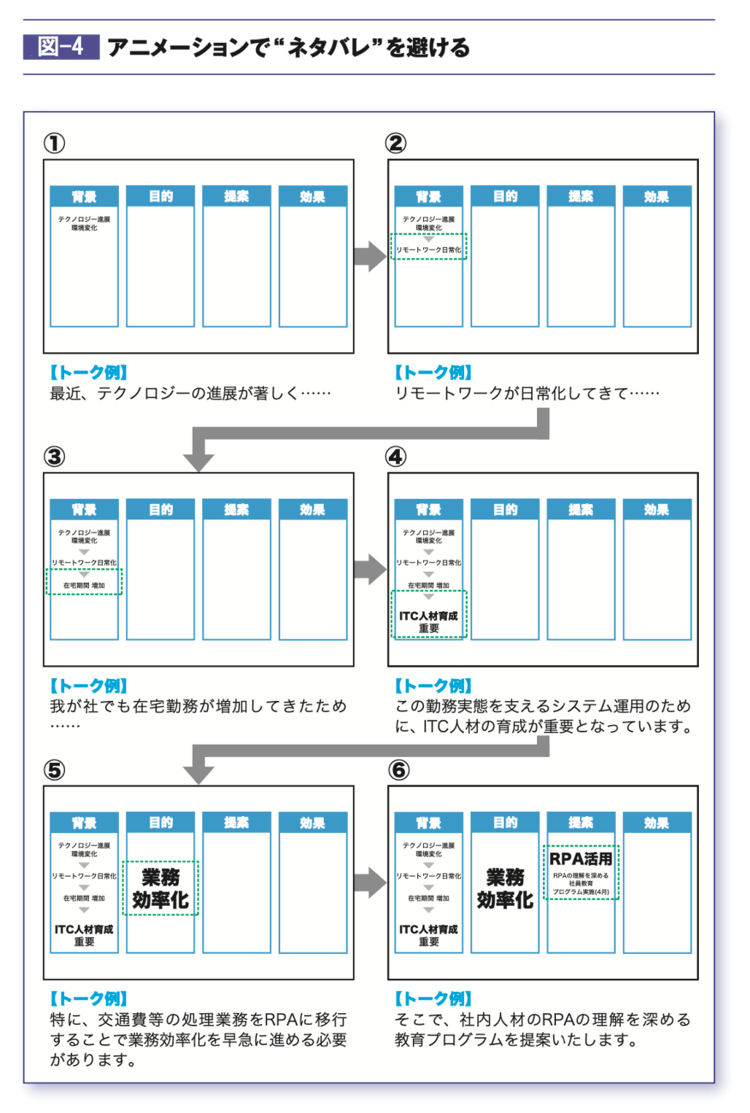

なお、【図-3】のスライドをいきなり見せると、相手は文字情報をざーっと読んでしまうので、“ネタバレ”した状態でトークをすることになってしまいます。それを避けるためには、【図-4】のようにアニメーションで、トークに合わせて順番に見せていくといいでしょう。

文字量が多いときは「ボックス化」で整理する

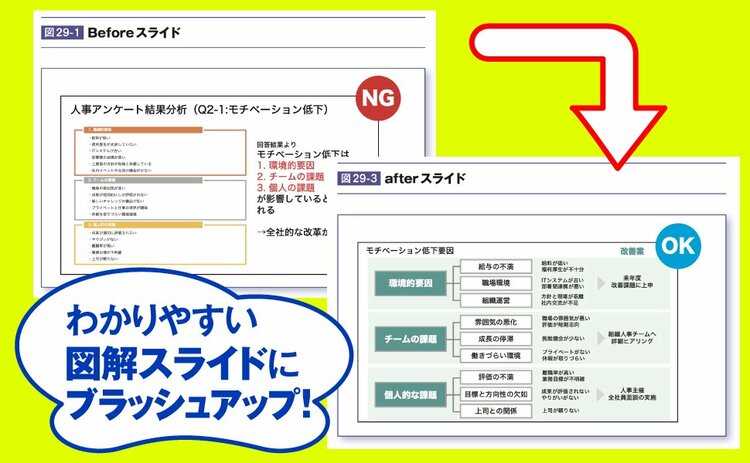

もちろん、単に文字量を「105文字」にするだけで、わかりやすいスライドになるわけではありません。

【図-3】で重要なのは、「ボックス化」したことです。

このスライドでは「背景」「目的」「提案」「効果」という4つの項目が立てられていますが、それぞれをボックス化するとともに、「重要な言葉」「印象づけた言葉」を大きくて太いフォントにすることで、多少文字量が多くても、わかりやすい印象になるようなデザインを施しているのです。

そして、ボックス内はなるべく「40文字」以内にすることを目指します。

そうすることによって、ボックス内の文字の視認性を確保したうえで、スライド全体の文字量が「105文字」にできればベストという考え方です。

もちろん、ご説明してきた「13文字」「40文字」「105文字」という数字はすべて目標値ですから、ケースバイケースで増減があるのは当然のことだと思います。

また、「文章でしっかりと書き込んだプレゼン資料でなければ認められない」という企業文化の会社もありますから、そのような場合には、その企業文化に合わせたスライドをつくる必要があります。そのあたりは、状況に応じて適宜ご判断ください。

(本稿は、『プレゼン資料の図解化大全』より一部を抜粋・編集したものです)

1973年生まれ。ソフトバンクモバイルなどで17年にわたり移動体通信事業に従事。ソフトバンクアカデミア第一期生に選考され、プレゼンテーションにおいて第一位を獲得する。孫正義社長に直接プレゼンして幾多の事業提案を承認されたほか、孫社長のプレゼン資料づくりも数多く担当。2013年12月にソフトバンクを退社、株式会社固を設立して、プレゼンテーションクリエイターとして独立。2000社を超える企業で、プレゼンテーション研修やコンサルティングを実施。ビジネス・プレゼンの第一人者として活躍中。著書に『【完全版】社内プレゼンの資料作成術』『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』(すべてダイヤモンド社)など。

堀口友恵(ほりぐち・ともえ)

埼玉県秩父市生まれ。立命館大学産業社会学部卒業後、ソフトバンクへ入社。技術企画、営業推進、新規事業展開などを担当する中で、プレゼンの経験と実績を積む。2017年に株式会社固へ転職し、スライドデザイナーとしての活動を始める。企業向け研修・ワークショップの担当や大学非常勤講師のほか、大手企業などのプレゼンのスライドデザインを担当し、のべ400件以上の資料作成やブラッシュアップを手がける。前田鎌利著の『プレゼン資料のデザイン図鑑』『パワーポイント最速仕事術』のコンテンツやスライドの制作にも深く関わった。ITエンジニア本大賞2020プレゼン大会にて、ビジネス書部門大賞・審査員特別賞を受賞。小学生向けのオンライン講座「こどもプレゼン教室」を運営し、子どもたちのプレゼンスキルアップの支援も行っている。