「ずば抜けて頭がいい人」の“すごい習慣”とは?

「経済とは、土地と資源の奪い合いである」

ロシアによるウクライナ侵攻、台湾有事、そしてトランプ大統領再選。激動する世界情勢を生き抜くヒントは「地理」にあります。地理とは、地形や気候といった自然環境を学ぶだけの学問ではありません。農業や工業、貿易、流通、人口、宗教、言語にいたるまで、現代世界の「ありとあらゆる分野」を学ぶ学問なのです。

本連載は、「地理」というレンズを通して、世界の「今」と「未来」を解説するものです。経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの地理講師の宮路秀作氏。「東大地理」「共通テスト地理探究」など、代ゼミで開講されるすべての地理講座を担当する「代ゼミの地理の顔」。近刊『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

どんなときも「2つの視点」で考える

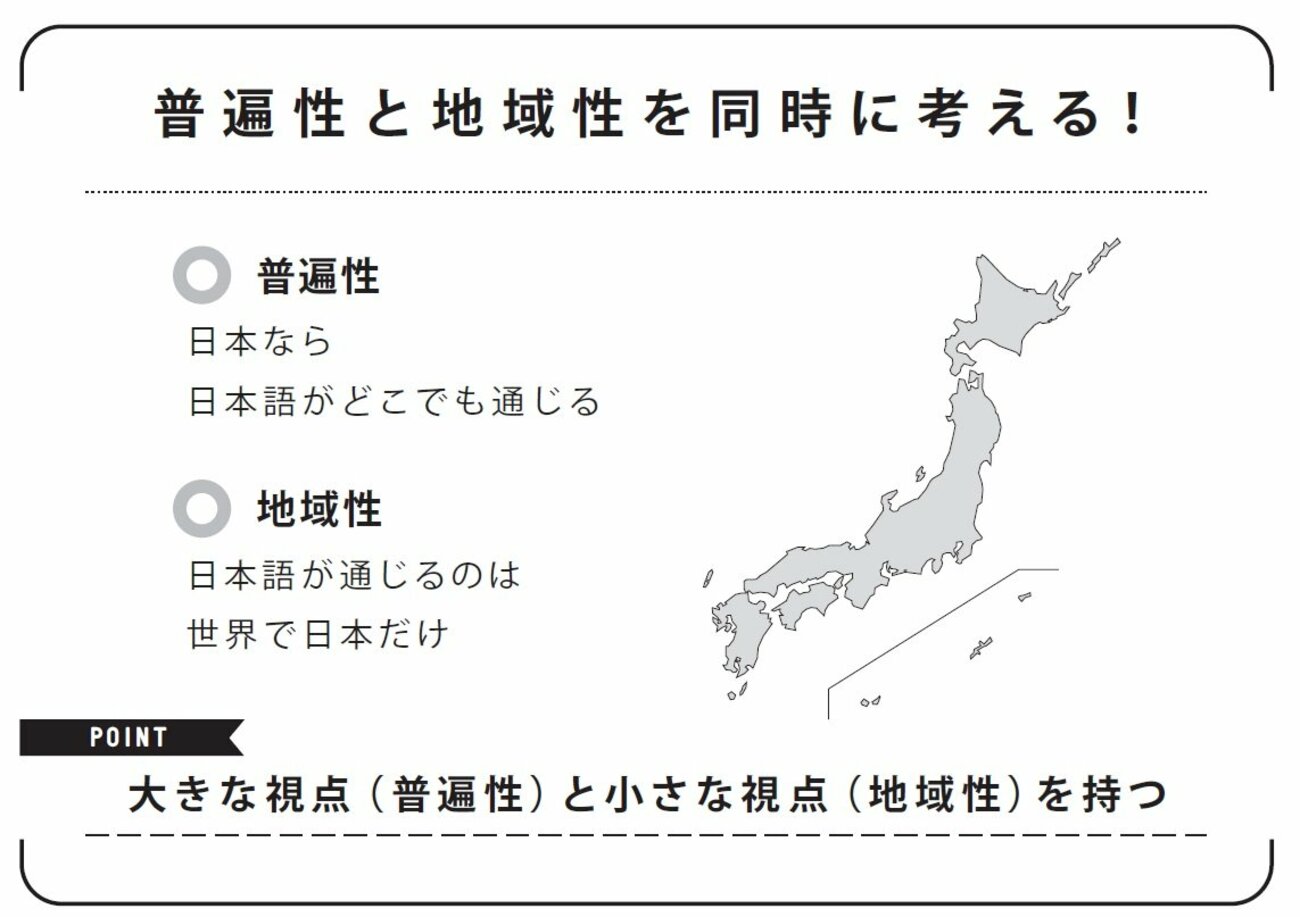

経済活動を考えるさいには、どの地域にも共通するとされる普遍的な要素である「普遍性」と、その地域ならではの個別事情という「地域性」という2つの視点を同時に持つことが重要です。

普遍性のみを重視すると、世界中で同じ条件を適用できるように思えるかもしれませんが、実際には地域ごとに異なる気候や文化、歴史的経緯などがあり、そこから生じる地域性を無視できないことに気づきます。逆に地域性だけを追いかけると、他地域との比較や世界的な潮流を見落としてしまう危険があります。

例えば、正月に雑煮を食べる習慣は、わが国における普遍的な文化といえるでしょう。しかし、その味つけや具材、餅の形は都道府県単位でも異なり、さらに各家庭ならではのアレンジもあります。

このように、広い範囲で共通する要素がある一方で、細かな差異が地域性として表れる例が少なくありません。しかし地域性をあまりに細部まで追求すると、もはや地理学以外の学問領域を借りなければ理解が難しくなる例が出てきます。

「大きな視点」と「小さな視点」で考える

普遍性と地域性を考える上で最適な例が言語です。日本国憲法に「日本語を公用語とする」とは書かれていませんが、日本列島どこへ行っても日本語で会話が成立します。一方では方言というものが存在し、地域性を表していますが、日本語であることに変わりはありません。

もう少し空間スケールを拡げて観察すると、日本列島は他国と陸続きになっていないため、わが国では国境と言語境界が一致することに気づきます。つまり国内に言語境界が存在しないということです。これは、世界の中に見る、わが国の地域性です(下図参照)。

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

出典:『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』

普遍性と地域性は同時に存在します。「民主主義が当然」という価値観は、日本国内では広く受け入れられているものの、世界を見渡すと必ずしも普遍的な価値観ではありません。実は民主主義とはローカルルールでしかありません。「海外では当たり前」とされる慣習も、別の国では受け入れられないことがあるため、普遍性と考えられていたものが実はローカルルールにすぎない可能性もあるのです。

地理学の視点を生かして、経済を理解する

結局のところ、大きな視点で共通要素を探りながら、同時に地域ごとの差異や歴史的背景を丁寧に観察することが、より複層的な経済のあり方を理解する鍵といえます。

国が変われば、商習慣が変わるのですから。世界的な統計データや国際機関の報告は普遍的な傾向を把握するうえで役立ちますが、それだけで地域社会の現状を語るのは危ういといえます。

逆に地域の特殊事情だけに注目しても、国際市場の大きな変化を見逃す恐れがあります。両方をあわせて考える姿勢こそが、地理学の視点を活かして経済を理解するうえで欠かせない方法だと感じています。

(本原稿は『経済は地理から学べ!【全面改訂版】』を一部抜粋・編集したものです)