なかでも作業員でもあった遊牧民のベドウィンの子供たちには大変お世話になった。言葉が聞き取れず(もともと私は耳があまり良くないので)、私が何度同じことを尋ねても、何度同じ間違いを繰り返しても懇切丁寧にいつでも「アラビア語の勉強」に付き合ってくれたのだ。今から30年ほども前の話だ。遠い昔の話になってしまった。

アラビア語の「先生」たちは

いまどうしているだろうか

その後、断続的に5回ほどパルミラ遺跡の発掘調査に参加させてもらった。その間に私はイギリスの大学院に留学し、帰国後博士号を取得し、運よく大学の専任教員にもなれた。人生が安定したのである。

『考古学者だけど、発掘が出来ません。多忙すぎる日常』(ポプラ社)

『考古学者だけど、発掘が出来ません。多忙すぎる日常』(ポプラ社)青山和夫、大城道則、角道亮介 著

ようやく少しは恩返しができそうになってからまもなくシリアは内戦状態に入り、悲しいことに今現在もその混乱から抜け出せずにいる(2024年12月、反対制派の攻勢によって、アサド大統領はロシアに亡命した)。それが原因でもう何年もシリアへは行っていない。私のアラビア語の先生たちは、戦火を潜り抜けて命を繋いでいるのであろうか。笑顔を失っていないだろうか。それだけが気掛かりだ。祈ることしかできないのが歯がゆい。

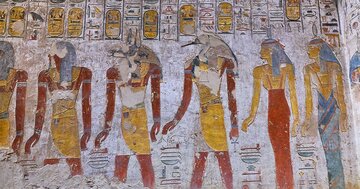

だからエジプトに行き、現場の作業員たちやタクシーの運転手さんにしばしば指摘される「お前のアラビア語はシリア訛りだ」という言葉は、私にとってまごうことなき誉め言葉であり、若き日のノスタルジーと熱い思いを感じられる瞬間なのである。いつも初心に戻り、気が引き締まる気がする。

そして同時に何人ものシリア人の友人たちの笑顔が脳裏をかすめる。砲弾や銃弾の音が聞こえない平和な世界、砂漠と遺跡に優しい風が吹く平穏な世界に戻る日に、再びあの場所に立ちたいと思う。たとえ次から次へとやって来る大学の雑務に追われる忙しい日々のなかでも。