縁結びの「結社」と、始まりの地「奥宮」に詣でる

貴船神社の結社。緑色の「結び文」に願いをしたためて祈願を

貴船神社の結社。緑色の「結び文」に願いをしたためて祈願を

本宮から貴船川の清流に沿ったゆるやかな坂道を上がること約8分で、「結社」にたどり着きます。こちらのご祭神は、木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)のお姉様に当たる磐長姫命(いわながひめのみこと)。

初代天皇とされる神武天皇の曽祖父に当たる瓊々杵命(ににぎのみこと)が木花開耶姫命をめとりたいと申し出たところ、父君は姉妹そろって嫁がせたいと願いましたが、瓊々杵命は木花開耶姫命だけを望まれました。そのため、姉の磐長姫命は「吾ここに留まりて人々の良縁を授けよう」と、この地に鎮座されたと伝えられています。

普通なら嫉妬に駆られそうなつらい状況を、気持ちを切り替えて、他人の幸せを願う……なんという高尚な女神様でしょう。平安時代には、夫の心が離れていくのを憂いた歌人の和泉式部が参詣し、願い通り夫の愛を取り戻したとも。古来より、縁結びの神として深く信仰されています。

貴船神社の参道沿いに川床を出す店が連なる

貴船神社の参道沿いに川床を出す店が連なる

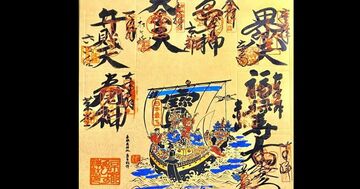

結社からさらに上流へ6分ほど、りんとそびえるヒノキと青もみじと潤んだ苔(こけ)が織りなす参道を抜け、貴船神社創建の地「奥宮」へ。神武天皇のお母様である玉依姫命(たまよりひめのみこと)が黄船に乗って淀川から鴨川、貴船川へとさかのぼって、この地にたどり着き、祠(ほこら)を建てて水神をおまつりしたのが起源と伝わります。

1000年ほど前まではこちらが本宮でしたが、洪水で流れてしまったのを機に、本宮は現在の地に移されました。本殿の真下には、日本三大龍穴の一つとされる大きな穴が開いているとか。玉依姫命の乗った黄船を、人目につかないよう石で包み囲んだとされるのが、本殿横に今も残る船形石。周囲に積まれた小石を持ち帰ると航海安全のご利益があると語り継がれてきたそうです。

せせらぎの音、葉ずれの音、鳥の声を聴きながら三社を巡拝した後は、心が洗われたように晴れやかな気分に。みずみずしい緑の世界に身を置くと、パソコンやスマートフォンとにらめっこして凝り固まった日々の目の疲れも癒やされます。

清浄な気が満ちる貴船神社「奥宮」

清浄な気が満ちる貴船神社「奥宮」