「売ったら税金2倍」になる人とならない人、決め手は“5年”の壁だった

相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。

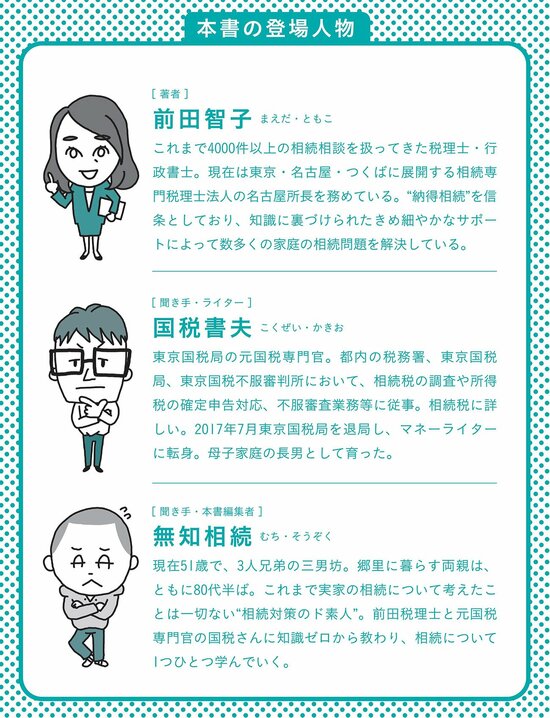

本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

取得費ゼロは大間違い!

契約書を捨てた人が後悔する理由

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

『相続専門税理士が教える 相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より イラスト:カツヤマケイコ

売却前に確認すべき「小規模宅地等の特例」

国税 不動産の名義変更が終われば、売却することもできますが、このときのアドバイスはありますか?

前田 まずは、前にお話しした「小規模宅地等の特例」のルールに注意してください。家を相続するのが配偶者以外だった場合、相続税の申告期限までは相続した人が所有し続ける必要があります。だから、それが過ぎるまでは、家を売らないようにするということですね。

譲渡所得の基本的な計算方法

次に、不動産を売却したときは「売却益(譲渡所得)」に応じて所得税と住民税がかかることも理解しておきましょう。譲渡所得の計算は、売却収入から、その不動産の取得費や、売却にかかった手数料などを差し引いて計算します。

たとえば、3000万円で購入した土地を5000万円で売却して、300万円の諸費用がかかったなら、「5000万円-3000万円-300万円=1700万円」と譲渡所得は1700万円となり、これをベースに税金を計算します。

無知 思ったよりも、計算はシンプルですね。

建物売却時は「減価償却」に注意

前田 土地の場合はこのようにシンプルに計算できますが、建物の場合は「減価償却」という計算が必要です。細かい説明は割愛しますが、建築後の経過年数に応じて譲渡所得を計算するときに差し引ける取得費が目減りしていくので、注意してください。

取得費ゼロの勘違いに注意

国税 税務署で相談対応をしたとき、「相続でタダでもらった不動産だから取得費はゼロ」と勘違いしている人がいました。でも、亡くなった被相続人が、その不動産を買ったときの取得費を引き継げますよね。お父さんが3000万円で買った土地を相続して売ったなら、3000万円を取得費にできます。

前田 はい。だから、不動産を買ったときの契約書や領収書などは絶対に捨ててはいけません。もし捨ててしまって購入費などがわからないと、最悪の場合は売却収入の5%しか取得費として認められません。こうなると売り値の9割近い金額が譲渡所得になるので、かなり税負担が重くなります。

無知 それは知りませんでした。うちの両親、ちゃんと契約書とかとっていないような……。

前田 ぜひ、確認してみてください。

税金は「譲渡所得の2割」と考える

前田 譲渡所得の計算が終われば、税金の計算に移ります。ここは「売却益の2割ほどの税金がかかる」と思っておくといいでしょう。

譲渡所得にかかる税率は一律で、所得税と住民税を合わせて20.315%なので。ただし、「不動産を売った年の1月1日時点で所有期間が5年未満」の場合、税率が39.63%に跳ね上がってしまいます。

相続した家を売るときは? …特例を使うなら期限に注意

※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)