日本のサラリーマン経営者の限界とは?

トップの適性と胆力が大きく明暗を分けた

その背景には、投資リスクを中途半端に抑えたがる日本企業の「癖」のようなものが見える。「会社のトップがオーナーではないサラリーマンで、しかも半導体のことを分からない」日本の総合電機メーカーの経営体制に、その原因の一端があったようにみえる。

1つの傍証がある。1980年代から1990年代にかけて東芝の半導体事業を副社長として率いた川西剛は自著で、当時の自社経営陣の半導体事業への無理解をこのように振り返っているのだ(注7)。

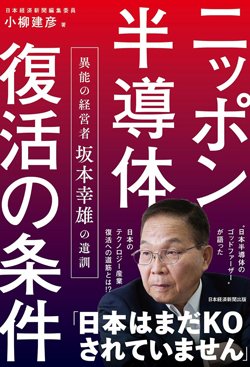

『ニッポン半導体復活の条件 異能の経営者 坂本幸雄の遺訓』(小柳建彦、日経BP)

『ニッポン半導体復活の条件 異能の経営者 坂本幸雄の遺訓』(小柳建彦、日経BP)

「上層部から常に、『なぜ予測がそんなに当たらないのか』、『なぜそんなにカネがかかるのか』と尋ねられた」

「半導体は予算より大幅に上回るか、大幅に下回るかのどちらかで、いつも経理担当の人からは信用されなかった。研究開発が大切だ、装置産業だ、といっても他の事業に比べ半導体の投資額が桁違いに大きくなることへの理解はなかなか得られなかった」

10年単位ののんびりした技術変革ペースで、毎年安定的に利益を稼げる重電や通信部門出身者が主流の総合電機の経営首脳陣にとって、目まぐるしく事業環境が動く中、数年での回収を前提に巨額の投資を繰り返さなければならない半導体事業は、精神的に耐えられなかったに違いない。

自らが体を張って半導体事業をけん引したトップが率いるサムスン・グループとは、日本の総合電機は経営者の適性や胆力でそもそも勝負にならなかったと言ってもよいくらいだろう。

注7 川西剛,『わが半導体経営哲学』,工業調査会,1997年1月.