こんなふうに書くと、介護などしたくないと思われる読者も少なくないかもしれない。しかし、介護は他の動物がやらない実に人間らしい尊い行動だと筆者は思っている。

他の哺乳類も鳥類もそのほとんどが、子育ては一生懸命する。しかし老いた親は放ったらかしだ。人間だけが介護をしていく。評論家の樋口恵子さんは、「介護は人間しかしない営みで、人間の証明です」と記している(岩波書店編集部編『私にとっての介護――生きることの一部として』岩波書店、82ページ)。

筆者もまさに同感である。

「介護した者の誇り」を

踏みにじる兄弟姉妹

筆者の母親が命を終えたターミナルケア病院では、同じ月に亡くなった患者の遺族の集まりがあったが、そこに参加した全員が同じような感想を口にした。

その主旨は「介護は予想以上の苦労であったが、投げ出さないでやり切ってよかったとつくづく思う。時間的な負担や経済的出費も多くあったが、人としての誇りという得がたいものが残った」というものであった。

筆者自身もまったく同じ経験をした。介護離職をして約4年半にわたって、肉体的には辛い思いもし、給料を失い、退職金も年金も減らされたが、頑張ってよかったという思いでいっぱいであった。

しかし、その介護をした者の誇りは、他の兄弟姉妹の言動によって踏み荒らされることになってしまうこともある。

親を任せっきりにした詫びも感謝もいっさいなく、訴訟を通じて「親の介護は、実際にはたいしたことはなかった」「それほど重い介護ではなく、退職までする必要などなかった」といった言葉が浴びせられるケースもあるのである。

なぜそんなことを言うか……それは訴訟を有利にするためにほかならない。介護をした者が自分よりも多くの遺産を得ることを阻止しようとする目的で、「たいした介護ではなかった」と主張するわけである。

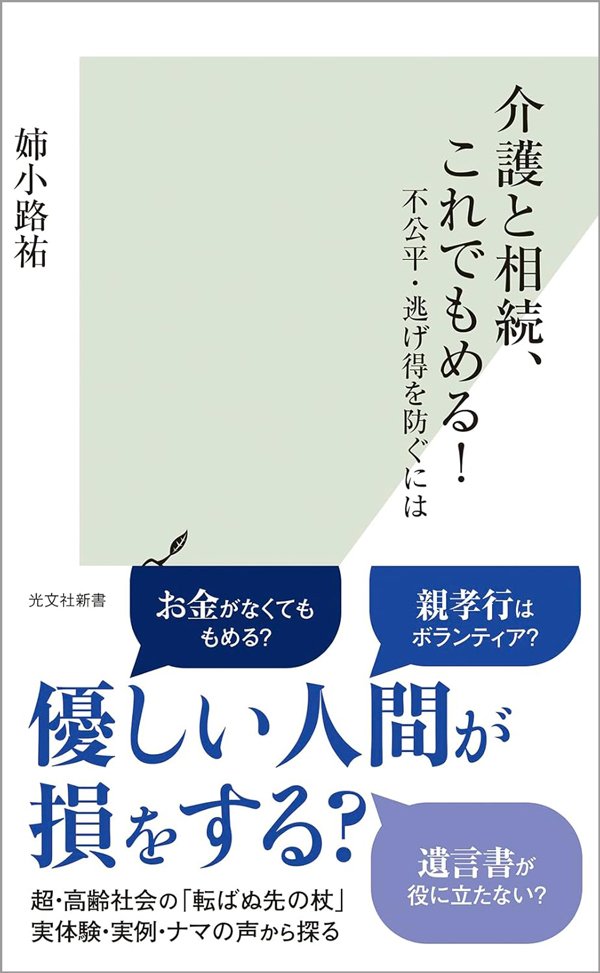

『介護と相続、これでもめる!不公平・逃げ得を防ぐには』(姉小路 祐 光文社)

『介護と相続、これでもめる!不公平・逃げ得を防ぐには』(姉小路 祐 光文社)

兄弟姉妹が仲良く平等に介護を分担したというケースは、現実には少ない。誰かが主な介護を担っている場合がほとんどと言ってもよい。そして介護をしなかった者に限って、相続は平等を主張する傾向があることは否めない。「介護は少なめに、相続は多めに」という自己中心の発想者は多いのである。

介護からは逃げるだけ逃げておいて、相続財産についてはどんどん権利主張をしていく。

そのためには手段を選ばない――そういう兄弟姉妹に対して、どう対応していったらいいのか。