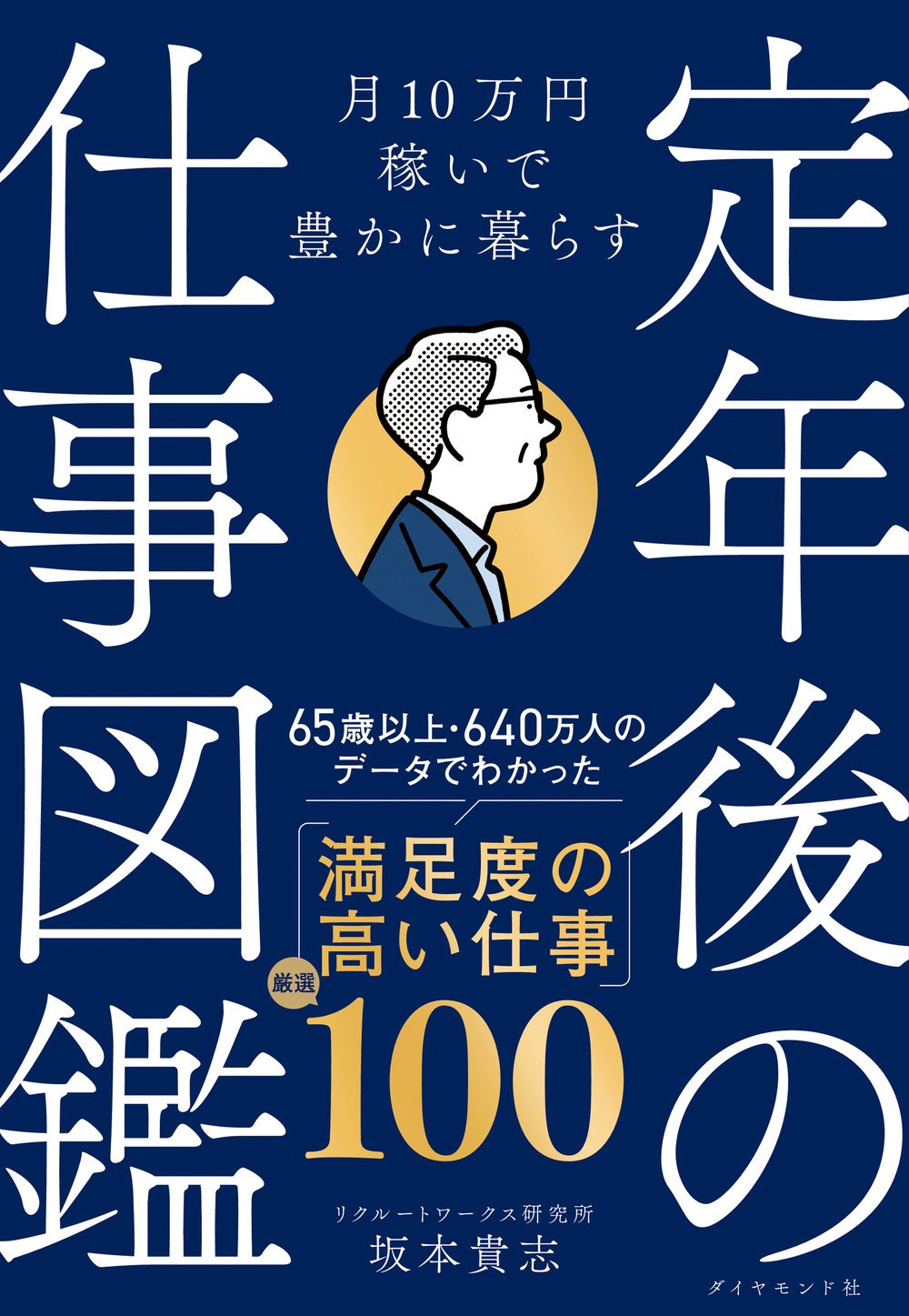

「60歳以降の仕事人生にも、ガイドが必要だ」――そう語るのは、リクルートワークス研究所の坂本貴志さん。高齢期の就労・賃金を専門とする坂本さんが、65歳以上・640万人のデータを分析し、まとめた書籍が『月10万円稼いで豊かに暮らす 定年後の仕事図鑑』です。

定年退職=引退だった時代は終わり、いまや「定年後の仕事探し」を自分自身で行う時代がやってきました。本書では、実際に働いている人のデータを参照しながら、19カテゴリ、100種類の仕事を紹介。現役時代とは全く違う仕事選びのコツについても解説しています。この連載では、本書より一部を抜粋・編集して掲載します。

Photo: Adobe Stock

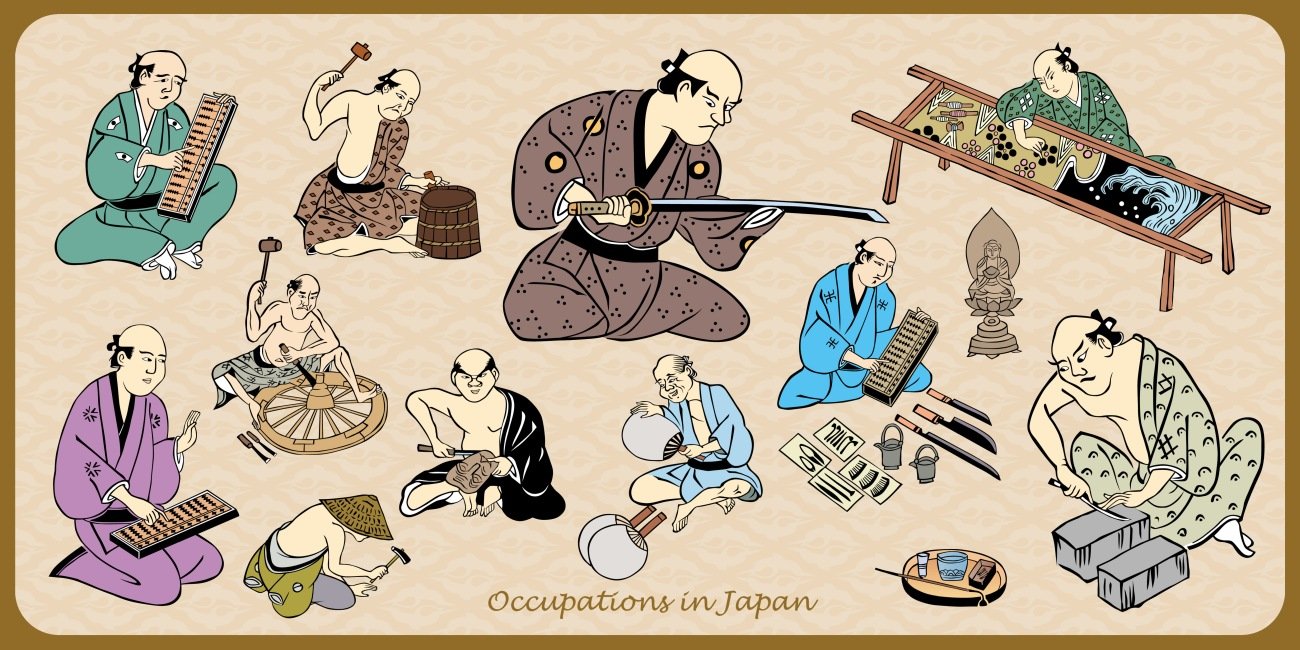

Photo: Adobe Stock

昔の日本人に「定年後」はなかった

過去から現代まで日本社会を振り返ってみると、人々の暮らしは仕事のあり方と合わせて大きく変わってきました。

江戸時代から明治・大正時代、戦前に至るまで、多くの人は、自営業者として地域に根差した仕事を行っていました。こうした時代においては、地域の中で自然と人と人とのつながりが生まれ、日々の仕事は地域における活動と一体不可分なものとして存在していました。

統計データをみれば、過去は平均寿命も死亡年齢の中央値もいまよりもずっと短く、かつ高齢期の就業率はいまよりもかなり高かったことがわかります。

データから推察するに、当時は多くの人が農業や個人商店を営みながら、働けなくなるまで働き続けるという姿が普通であったと考えられます。

こうした労働者の姿は、高度成長期やバブル経済、その後の安定成長の時代を経る中で大きく変わることになりました。

自営業者として働いていた人の子どもが地域の企業で働くようになり、またその子どもは都市部の大企業で働くようになるなど、労働市場の歴史を振り返れば、自営から雇用される形に就業の形態が大きく移っていったことが浮かび上がってきます。

働き方の変化は、日本人の暮らしも大きく変えました。

雇用されて働くことが当たり前となった現代において何が起こっているかといえば、経済的な問題も当然のことながら、それと同等のもしくはそれ以上の大きな問題として、長く働き続けた会社で定年を迎え、そこから離れた後に自身の居場所を失ってしまうということが起きています。

長く居場所としていた会社から離れざるを得なくなった後、地域などに足場がなく、日々の暮らしにおいて孤立してしまう人も一定数存在しています。

都市部で雇用されて働くようになった現代において、こうした問題を解決するためにどうすればいいか。地域活動に参加しようとか趣味を持とうとかそういった助言を行う人も多いですが、人にはよるものの「歳を経た後に新しいことを始めるのは気が進まない……」と言う人もおり、なかなか難しいというのも実態なのではないかと思います。

定年後、急に地域に溶け込める?

高齢期の就労についての研究を通じ、シニアの就業者の方々にインタビューをしていて感じるのは、シニアの就業者の方々は地域に根差した小さな仕事を行う中で、こうした現代人が直面している課題を自然と解決しているということです。

つまり、日々、無理なく自分のできる範囲での仕事を続けながら、仕事を中心に地域とのつながりを創出し、適度に体や頭を使って健康状態を保っている人が多いのです。

そう考えてみれば、定年後に余った時間を使って無理に地域に溶け込もうとか趣味を持とうとするよりも、無理のない範囲で地域で仕事をしてみるということが、実は現代日本人の様々な問題を解決する方法になるのかもしれないと感じます。

長く続けた仕事を失うことで生じる隙間は、新しい仕事を通じて埋めるしかないということなのかもしれません。人生100年時代と言われるように生活時間が以前よりも延びていく中、また公的年金だけに頼るというわけにもいかない時代背景の中で、高齢期に経済的な余裕を作り出し、かつ自身が納得をして楽しく仕事をしていくためにはどのような選択肢があるのか。

本書ではデータやインタビューの事例、実際の求人情報などをもとに、様々な高齢期の仕事の選択肢を提示してきました。その中に読者の方々が少しでもやってみようと思える仕事があれば何よりだと思います。

そして、仕事を通じて日々の生活における経済的な余裕が生まれ、かつそれが現代人が失った高齢期の居場所を取り戻すことにもつながれば、高齢期の仕事はきっと多くの人にとってかけがえのないものになるとも感じています。