ワインのテイスティング

ヒカリは「作法」という言葉に興味を覚えた。作法は物事を行うときの決まりごとだ。コンサルティングにも作法がある、と安曇はいうのだ。

「その作法を教えていただけるのですか?」

「もちろんさ」

ヒカリは、学生の頃から使い続けている赤のモレスキンのノートをカバンから取り出して、安曇の言葉を待った。

すると、安曇は右手を上げてウェイターを呼び、赤ワインを2本注文した。そして、立ち去ろうとするソムリエを呼び止めて、さらにこう告げた。

「2本を一度に飲みたいんだ。ボルドーとブルゴーニュ用のグラスを2セット用意してくれないか。それと、チーズとパンを少々」

しばらくして、ピカピカに磨かれた形が違う二組のワイングラスが並んだ。

ソムリエはそれぞれに赤ワインを注いだ。

安曇は、ワイングラスを傾け、次に鼻に近づけて、最後に口に含んだ。そして、グラスを置いて「最高だ」と告げた。

ソムリエは、それぞれのグラスにワインを注いだ。

「コンサルティングの作法の前に、ワインのテイスティングの話を教えよう。不思議なことに、コンサルティングの作法と相通じるんだよ」

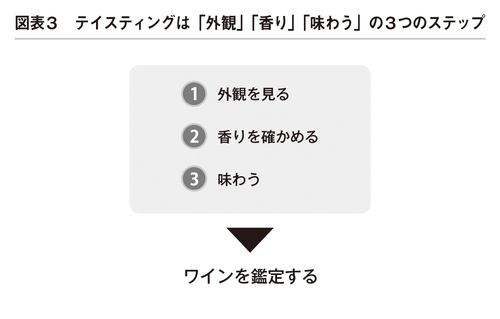

安曇はヒカリのノートに愛用の太い万年筆で、外観、香り、味わいと書いた。

「ワインのテイスティングは、最初に『外観』を観察し、『香り』を確かめ、そして『味わう』。このシンプルな3つのステップから成り立っている」

安曇はコンサルティングのことは忘れてしまったかのように、ワインのテイスティングを熱っぽく語り始めた。

「君はワインを飲む前になぜテイスティングをするのか、考えたことはあるかね?」

「儀式だと思っていました」ヒカリは正直に答えた。

「なるほど。だが、それは間違いだ。テイスティングはワインを楽しむうえで、省略することができない重要な作法なんだよ」

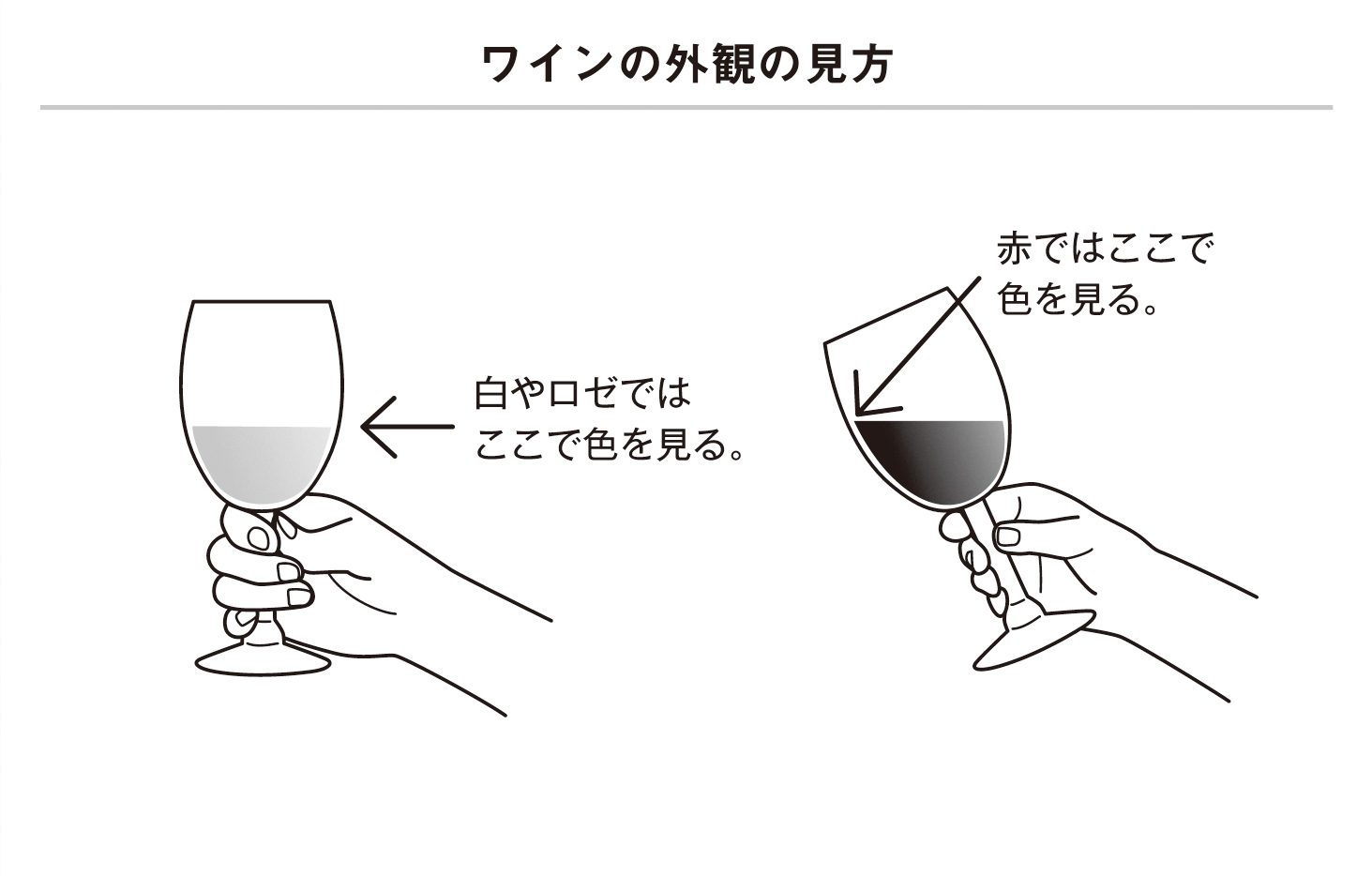

安曇はワイングラスを持ち上げ、斜めに傾けた。

「まず、こうして色などの『外観』を見る。次にアロマ、『香り』を確かめる。このとき、グラスをあまり鼻に近づけすぎないことだ。最後に口に含んで舌全体で酸味や渋味などを『味わう』。なぜこのようなことをするかというと、ワインの質を『鑑定』するためなんだ」

鑑定とは、専門家が対象物を様々な角度から分析して、その価値を評価することだ。ヒカリは大げさだな、と思った。

「まずは外観を見ていこう。ひとつ目のワインの色彩は、かなり濃厚なガーネット色だ。それに粘着性もある。では香りはどうだろう。スモーキーで、ハーブの香りもする。スミレ、それから西洋杉の香りも混じっている。実に複雑だ。味わいはどうか。カシス、ブラックベリー、それからプルーンの味を感じる。ビロードのようななめらかな渋味、酸味は柔らかく、余韻は長い。完璧なボディだ」

安曇は目を閉じて、うっとりした表情を浮かべた。ヒカリも安曇をまねてテイスティングをしてみた。

確かに色はガーネットで、香りは複雑だ。それに言われてみれば、ブラックベリーの味がする。

だが、このどろどろした飲み物が、特別美味しいとは思えなかった。

安曇はふたつ目のグラスを手に取った。

「こちらの外観はどうかな。やや濃いめのルビー色。同じ赤ワインでも最初のものとはまったく違う色合いだ。では、香りはどうだろうか。確かめてごらん」

ヒカリはグラスの脚を持って、鼻に近づけた。するとどうだろう。さっきとはまったく異なる、いままで経験したことのない複雑で濃厚な香りがヒカリの嗅覚を刺激した。

(たとえて言えば…)

ヒカリには、その香りと味わいを表現する言葉は見つからなかった。そんなヒカリを援護するかのように、安曇が口を開いた。

「熟したイチゴ、ラズベリー、バラやスミレの香りが感じられる。そうかと思えばトリュフやなめし革の香りも混じっている。そして味わいはどうか」

ヒカリはワインを口に入れた。さまざまな香りが凝縮した液体が口中に広がってゆく。ヒカリはこの感動をどう表現していいのかわからなかった

「しっかりとした渋味で、酸も強い。いつまでも続く余韻。これぞワインの王様と言っていい」

安曇はこのワインにも酔いしれた。コンサルティングのレクチャーのことは忘れてしまったのだろうか。ヒカリの心配をよそに、安曇はワインの話を続けた。