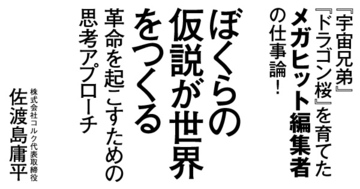

『ぼくらの仮説が世界をつくる』(ダイヤモンド社)を上梓した株式会社コルクの代表取締役・佐渡島庸平氏と、『ビジネススクールでは学べない 世界最先端の経営学』を上梓した早稲田大学大学院経営管理研究科准教授・入山章栄氏が「エンターテイメント産業の未来」「クリエイティブのための組織のあり方」などについて語りあった。今回はその第2回をお届けする。

流通コストが減っても、変わらない出版界

入山 僕は、ビジネスメディアの人とつき合いがあるのですが、ビジネスメディアも、やはり曲がり角に来ています。他のメディアより、少し早く来ているかもしれない。だから、そのぶん、皆さん真剣に考えている。

たとえば日経BP社さんは「経営塾」という場をつくって、受講生同士のコミュニケーションを促したりしてます。

佐渡島 そうですね。ビジネス誌の場合は、会社の研修費とか、個人の財布じゃないところから受講費が出てくることがありますもんね。ある種、BtoBっぽい感じで、ビジネスは立ち上げやすいんだなとは思ってます。

入山 そうなんですね、たしかに。

佐渡島 経営者層がまだSNSを使いこなせていない現状があるので、学びたい層から遠いんですよね。だから、ビジネス誌が両者をつなぐハブになりうる。

入山 まさに佐渡島さんの『ぼくらの仮説が世界をつくる』に書いてありましたが、感度の高い経営者とか編集者は、リアルなコミュニケーションを重視しているんですよね。

一番感じるのは、『ハーバード・ビジネス・レビュー』(ダイヤモンド社)編集長の岩佐文夫さん。彼はコミュニケーション重視のイベントを2週間に1回ぐらいのペースで開催されているんですよね。僕も勉強会で、何回か講演していますけど。そこで、『ハーバード・ビジネス・レビュー』のコアファンやコミュニティをつくっていく。

佐渡島 雑誌の場合、ファンになると、定期購読をするようになりますよね。そうすると、流通コストが下がり、一気に利益率がよくなる。流通コストが下がったぶん、コンテンツづくりにお金をかけられる。

これまで、出版業は、流通コストが重かったけれど、それを削減できれば、コンテンツをつくる人たちへの支払いにつなげられる。

結局、コンテンツをつくる人たちと客を結ぶところの「ハブ」になってるところを、できるだけひとつにすることがポイントなのではないかと思います。コンテンツをつくってる人たちが直に結びつくのは大変な部分もあるから、ハブになる人材をつくるっていう発想。

入山 新たな価値を提供する存在ですね。

佐渡島 そうなんです。ただ、このハブになる人たちへの支払条件を、以前のビジネスモデルのままでやろうとするわけですよ。だから、電子書籍になっても、紙の印税の基準で10%程度のまま。

実際のところ、紙から電子になれば流通コストが一気に落ちるから、全体費用を落とせる。しかし、現状、浮いたぶんのお金はまるっと出版社がもらっている。僕はハブの存在になって、そこを率先して変えていって新しいビジネスモデルを提示していかなければいけないのかなと思っているんですよね。

入山 コスト感覚が大きく変わっていますよね。

佐渡島 新しいことがどんどん起きているので、価格も刷新していかなければいけないのに、メディアにはできない……。

入山 もともといい加減ですよね(笑)。

佐渡島 そう、やったことがないから。

入山 僕も本を出すようになって、びっくりしました。

佐渡島 支払い設定で話し合う余地もないし、コンテンツの価格決定に対して、社内で誰が決定権を持っているのかっていうことが、極端にあやふやな組織が出版社。1個1個のプロジェクトがすごく小さいから、プロジェクトを執行する権限を、現場に落としすぎてしまっている。

入山 そのへんまで佐渡島さんは、ぶっ壊そうとしているんですよね。

佐渡島 そうですね。新たな基準を提示していかないと、業界全部が沈むなと思っています。だから、僕は、僕が進もうとしている方向性で、どの産業と結びついてキャッシュポイントをつくっていくのかを、しっかりと理解して、予測して、そこで作家の人が稼げるように持って行きたいなと思ってるんです。

新人の選び方、育て方

佐渡島 今後は、有機的な組織をつくっていくことも必要だと思っています。

たとえば、いまの時代、社内でさまざまな情報共有ツールを使ってコミュニケーションをするんですよね。情報共有の仕方や人間関係のあり方が、講談社時代と全然違う。さらに今後は経理の清算の仕方なども、どんどん新しいツールが出てきて変わっていくんだろうなと思います。そういうツールを上手に使えば、社員が会社を回していくために使っていた時間を、極限まで少なくしていけるだろうなって思っているんです。

入山 ルーティン業務を減らすっていうことですね。

佐渡島 そうですね。でも、大企業では、新しいツールや方法を導入するコストが高くつきすぎる。長期的に見ると安いんですが、コストや反発でできない。

入山 しかも、浸透しないですからね。

佐渡島 そうなんですよね。

入山 EIP(企業情報ポータル)とか入れてもね、誰も使わない。

佐渡島 そこも、うちみたいな会社が早く最適化することで、クリエイティブな組織っていうものを、ある程度大きくできるんじゃないかって思ってるんですよ。

入山 おもしろいですね。

佐渡島 ピクサーのエド・キャットムルが『ピクサー流 創造するちから』っていう本を出したりしたのも、「創造するちから」がピクサーから失われてるからなんですよね。

発信していかないと、社員にも浸透しない、情報共有ができていないという危機感があった。これまでは非言語的なところで、みんなに創造的なマインドがあったのに、なくなってきている。だから、あそこまで1回言語化して落とし込んで、外部に出したんだろうなと思っています。

僕は、300人ぐらいの規模になっても個々人がクリエイティビティを持って、「会社のルールだから」みたいなことを言わない組織は、どうやったらつくれるんだろうと思っているんです。

入山 なるほど。

佐渡島 僕が出版社にいたときの一番の価値って、作品をヒットさせたっていうことではないと思っています。作品をヒットさせたという点では、僕よりもすごい人はいっぱいいたんです。評価されたのは「僕が見つけた新人で、僕が絶対いけるって言った人が、生き残ってる確率が高かった」から。

新人を見つけて、投稿された作品をそのまま載せたら大ヒットしたっていう編集者は結構いるんですよ。新人の作品を見て、みんなが「いける」っていうことは、意外に少ないんです。だから、その編集者だけが推したっていう点で、作品を見抜く力は確実にあるんですが、僕はその中でもちょっと違いました。

入山 佐渡島さんは、「育てる系」ですよね。

佐渡島 そうなんですよ。小山宙哉も、ツジトモも、今日マチ子さんも、出会ったときに、僕は「この人は将来大物作家になる」って言ってるんだけど、まわりは懐疑的でした。で、僕が5年間ぐらいつき合っていると、まわりのみんなはそのあいだに、「もう無理だろう」とか言ってくる。でも、結局全員成功してるんですよね。

入山 ベンチャーキャピタルでいうと、レートステージで目利きをやる人とアーリーステージから入って、ハンズオンで引き上げるタイプがいます。

アーリーステージからつっこむタイプのキャピタリストは、実はスタンフォード大学のエンジニアリング学部を出たばかりのひよっこに、PowerPointの使い方から教えている。佐渡島さんもそちらに近いのかなと思いました。

佐渡島 そうですね。社員も同じ。僕が面接して全員集めているっていうことに価値があるんじゃないかと思ってるんですよね。

入山 はい、価値がありますね。

佐渡島 作家の場合は「作家としていけるかどうか」が観点。社員は「こいつはクリエイティブなままでいられるか」みたいなところで選んでます。

講談社時代は、僕が選んでない新人を教育していたんですよね。でも、そうすると後々しんどい。やっぱり1回は「こいつ伸びるんじゃないか」と思った人間を入社させて、育てていくっていうふうにすると、組織として強くなるんじゃないかなと思っているんです。