『ウィニングカルチャー 勝ちぐせのある人と組織のつくり方』ではチームや企業の組織文化の変革方法についてまとめています。本書の中で組織文化を変えたスポーツチームとして紹介している横浜DeNAベイスターズ。“負けぐせ”のある弱小チームが、どのように組織文化を変えていったのか。前編「「目標は日本一」と言えなかった横浜DeNAベイスターズが変わった」、中編「現状維持を否定し「勝つための引き出し」を増やしたベイスターズ」に続き、後編ではベイスターズのこれからの歩みについて、チーム統括本部長の萩原龍大氏が語った。(聞き手、構成/新田匡央)

Photo: 横浜DeNAベイスターズ提供

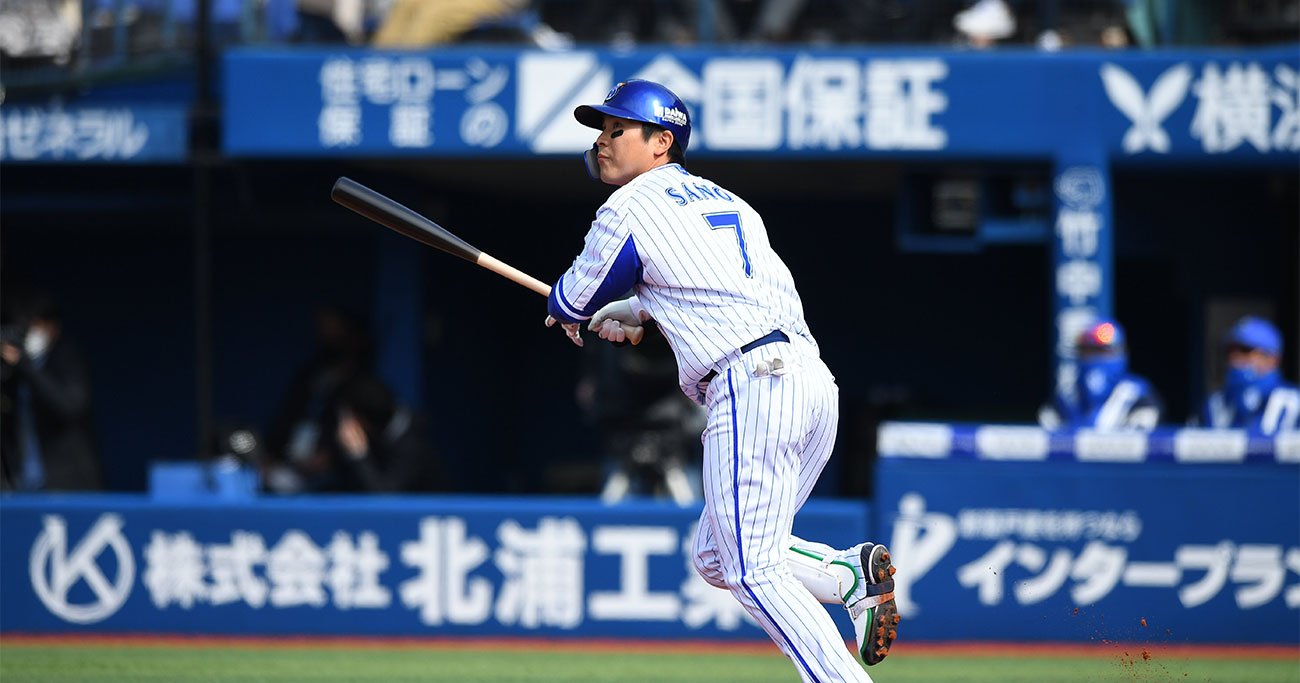

Photo: 横浜DeNAベイスターズ提供

――インタビュー前編(「「目標は日本一」と言えなかった横浜DeNAベイスターズが変わった」)、中編(「現状維持を否定し「勝つための引き出し」を増やしたベイスターズ」)を通して、横浜DeNAベイスターズの組織文化の変化について伺ってきました。後編では横浜DeNAベイスターズのこれからについて教えてもらいたいと思います。現在は、目指す組織文化の目標はありますか。

萩原龍大さん(以下、萩原):我々の中長期的に目指す姿は、「世界中のスポーツチームの最先端を走り続ける」です。最先端を常に走っている組織でありたいですね。

目指す姿が「王道」ではない、ということはみんなで確認しているんです。日本でも米国でも、プロ野球チームの中には歴史的に強い時期が長く、王道と言われるチームはいくつかあります。我々はその「王道」ではなく、世界中のスポーツチームの最先端を走っていたい。アメリカのメジャーリーグの最先端の取り組みをまねるのではなく、「日本の横浜DeNAベイスターズに行くと、いつも見たこともない新しい取り組みをしているぞ」と言われることを意識したいのです。

これを、2025年を目指して実現したいと発表しました。最先端とは、言い換えれば、最初に変化している人たちのことです。道がないところを、傷だらけになって切り拓いていく。王様のように道ができたところを順調に進むことは、はなから望んでいません。それがウィニングカルチャーかどうかはわかりませんが、我々はそうありたいと思っています。

萩原龍大(はぎわら・たつひろ)

萩原龍大(はぎわら・たつひろ)慶應義塾大学理工学部在学中にDeNAにてインターンとして採用、のちに社員として入社。新卒採用を中心に人事全般を経験。2011年のベイスターズ買収に伴い横浜DeNAベイスターズに出向。2013年シーズンまでコーポレート部門の長として球団全般の仕組みづくりを担当。2014年シーズンよりチーム統括本部へ異動、現在はチーム統括本部長。

――それは、王道のチームでもなく、横浜DeNAベイスターズにしか持てない目標かもしれませんね。

萩原:私自身、元々はディー・エヌ・エーからベイスターズにきた人間で、ディー・エヌ・エーは、ずっと世界の最先端を切り拓こうと事業を展開してきました。ですからベイスターズに来たときに、違和感を覚えたんです。

恐らく、最初は互いに違和感だらけだったはずです。新興のIT企業と歴史的なプロ野球球団、水と油ぐらい合わなかったでしょうね。

――変化のスピードは、ディー・エヌ・エーと比べたら遅いのでしょうか。

萩原:人や組織を変えるのに、これだけの年数さえあれば大丈夫という基準はありません。そもそも人も組織も根底から変わろうとすれば、想像以上に時間がかかるものです。

私も当初は、5年もあれば変われるだろうと思っていましたが、結局5年では選手の改革までたどり着きませんでした。

一度勝たせるだけなら、きっとほかにもいろんな手があると思います。お金をかけて有能な選手を集めれば、短期的には強いチームができるでしょうし。ただ、これからベイスターズがすべきなのは、30年、40年という長い間、最先端のチームであり続けるということです。そのための変革にはやっぱり時間がかかるものです。

――それでも、もうボトムのレベルは上がってきている。

萩原:そうですね。自分たちが「知らない」ということを知れば、それを学ぼうと勝手に動きだすようなメンバーになってきました。かつては、知らないことを知ろうとしなかったし、自分たちが何を知らないかということも知らない状態だったわけですから。

そういう人は、ベイスターズだけではなく、多くの組織にもいると思います。そのときにできることは、「これについて、考えなくていいんだっけ?」という問いかけなど、その人が変わるための環境を設定することだけです。ただ、ベイスターズでは今、そう問うと自分たちで自律的に学ぶようなチームになってきています。

これからは、課題を発見し、知らない知識を自分たちで求め、自ら解決し、フィードバックし合うような形が、もっと完成形に近づいていくと思っています。

目指す姿に到達するまで、どのくらいかかるのかはわかりません。でも、成功するまでやり続ければ勝ちですから、成功するまで粘り強く続けていくんでしょうね。途中で投げださなければ負けないわけですから、やり続けていくしかない。

それは、私だけが思っていることではなく、経営陣も、球団全体としても、必ずやり続けるべきだという共通認識があります。

ここに至るまで、具体的な成果をすぐに求められなかったのもありがたいことだと感じています。チームの組織文化を変えていくとき、それを測るKPIもなければ、どうなるかもわからないので効果検証も難しい。それでも人を育てるところに投資し続けてくれている。こうした経営陣の本質的な腹のくくり方があったからこそ、ここまで変われたのだと思います。

――なぜ、プロ野球の世界ではこれまで、横浜DeNAベイスターズのような取り組みがなかったのでしょうか。

萩原:きっと、他のチームにも日の目をみない取り組みがたくさんあるのではないかと思いますが、外から人が入って取り組むのは珍しいのかなと感じています。スポーツチームにおいて、外部から現場に入ってくるのはまだ珍しく、もし外部の人が入ったとしても、チームの役員のような位置づけで、現場には入り込んでいけないことも多い。だから、本気で変えようというインセンティブが働きづらい。

一方で、現場で本気で変えようとしている人には権限がなかったりもする。意欲と権限がうまく噛み合わないと、チームは変われません。それは一般の会社組織も同じではないでしょうか。変えたい人には権限がなく、権限がある人は変えたいと思っていない構図は、よくありますよね。

しかし今回、ベイスターズでは球団にも変えようという強い意思があって、私もそれに乗って変えようとした。外部環境を振り返っても、当時はずっと最下位で変わらざるを得ない状態にありました。

もしこれが中途半端にAクラスにいたら、変えるインセンティブにはならなかったかもしれません。ずっと弱かったことが、むしろチャンスだった。そして、古くから組織にいる人と、新しい人の力をかけ合わせることでおもしろい化学反応が起こる可能性はある。こうした要素も兼ね合って、ベイスターズは変われたのだと思います。