記事検索

「数学」の検索結果:2261-2280/2844件

第3回

これが、20世紀最大の物理学者アインシュタインの脳画像だ!

2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!

第2回

脳科学おばあちゃんが明かす子どもの算数力を磨く3つのコツ

2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!

第1回

2歳でも小1の算数がとける

2歳でも小1の算数力がつく!累計38万部「カヨ子ばあちゃんシリーズ」初の「お風呂に貼れるミラクルシート」(横550mm×縦356mm)付き‼︎最新脳科学に基づく世界初!?のメソッド!小学校前に算数力がアップする秘訣を一挙公開!

第4回

とらえどころのない「こつ」と「スランプ」の正体に、いかにして迫っていくのか。そもそも、それらは研究できるものなのか。期待と不安が入り混じるまま読み進めた先に待っていたのは、思わぬアプローチと意外な着地点だった。

16/7/2号

一時は経営危機のドン底にあったUSJは、2014年に社運を懸けた目玉プロジェクト「ハリー・ポッター」で完全復活。この「賭けに勝った」裏には、“魔法”と違って、確率・統計を駆使した数学マーケティングという種も仕掛けもあったのだ。

第32回

AIの登場で市場に与えるインパクトが大きいと言われている職業が、販売員と会計士です。確かに、単純な作業を行うだけの人々は職を失うかもしれません。しかし高度な接客や対応を行うような“働き方”をすれば、一掃はされないのです。

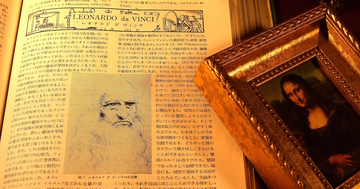

第2回

絵画のほか極めて広い分野に精通していた天才レオナルド・ダ・ヴィンチ。その複雑な生い立ちから、複雑な戦時下、パトロンを変え逞しく生き延び、失敗に失敗を重ねても妥協せずに制作に取り組んだ様子に迫る。

第8回

売上をいくら上げれば目標利益に届くのか?

会計の勘所を押さえているかどうかでビジネスの成果は大きく変わります。では、経理や財務に携わらない私たちが会計思考を身につけるには何を学ぶべきか。ユニクロの成長を25年間支えてきた会計の超プロ・安本隆晴氏が、最新刊『新入社員から社長まで ビジネスにいちばん使える会計の本』の内容をもとにやさしく教えます。

2016年は、人工知能(AI)が金字塔を打ち建てた年として科学史の教科書に大きく記載されるに違いない。人間の知性から生まれたAIが、生みの親を凌駕し、生みの親を支配しようとする物語は多くのSF作家によって紡がれてきた。だが、それはもう遠い未来の話ではないのかもしれない。AIが人間の知性を越えたとき、どのような世界が出現するのだろうか。

連載第15回

数字に強くなる「究極の裏ワザ」

最終回のテーマはズバリ、数字に強くなる「究極の裏ワザ」とは。文系ビジネスパーソンの救世主と呼ばれ、日本でもっとも数字が苦手なビジネスパーソンを変身させてきた著者が、最後に世の中のビジネスパーソンに厳しくも愛のあるエールを贈ります。

第21回

「朝」を変えれば「一生」が変わる

ヨガは女性のものというイメージが定着しているが、いま働く男性のあいだでもヨガが再評価され、始める人が急増しているという。体の柔軟性や呼吸法は男性にとっても、とても大切なものだ。仕事のスキル以前に体が整っていないと、基礎ができていないのと同じこと。本書はありそうでなかったビジネスマン向けのヨガ入門だ。

連載第13回

「数字を読む」とは、「人の心を読む」ことである

新刊『99%の人が知らない数字に強くなる裏ワザ30』の著者による連載がスタート!今回テーマは、「数字を読む」とは何か。文系ビジネスパーソンの救世主と呼ばれ、日本でもっとも数字が苦手なビジネスパーソンを変身させてきた著者が鋭く切り込みます。

第24回

「マイホーム価値がローン残高を下回る」とヤバい?

「マイホームの価値がローン残高よりを下回ってしまった」——これを債務超過と言って騒ぎ立てる人がいるが、ファイナンス的な観点からすれば、それは明らかなミスリードだ。ファイナンス入門書『あれか、これか――「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門』のなかから、ノーベル賞を受賞したMM理論の考え方を紹介していこう。

第9回

今回と次回で、古今の読書人の優れた知恵を掘り起こしてみる。「読書術」「読書法」を主題にした本は膨大にある。いずれも役に立つ知恵を必ず一つは発見できる。

今や世界的なIT企業がこぞって採用をしたがるインド人。インド工科大学(IIT)は、マサチューセッツ工科大学(MIT)を超えるとも評される。インドの発展を妨げていると言われる「カースト制度」が、ITに関してはプラスに働き、優秀な人材を輩出することに一役買っているのだ。

第15回

子どもの将来の成功を決める最重要ファクター「グリット」とは何か?

発売中のベストセラー『一流の育て方』の著者、ムーギー・キム氏が、各界で活躍中の方々と「世界で活躍するために必要なこと」を語り合う好評連載。後編の今回は、予防医学研究者であり医学博士の石川善樹氏とともに、今注目の「グリット」について話を繰り広げます。

第12回

私は、ポイントカードを持ちません!

新刊『99%の人が知らない数字に強くなる裏ワザ30』の著者による連載がスタート! 今回テーマは、「ポイントカード」について。文系ビジネスパーソンの救世主と呼ばれ、日本でもっとも数字が苦手なビジネスパーソンを変身させてきた著者が鋭く切り込みます。

第19回

ファイナンスと統計学はなぜ相性がいいいのか?

リスクを正しく見極めたければ、データの「ばらつき」を数値化する必要がある。では、ばらつきはどのような「手続き」によって定量化できるのだろうか? 今回はファイナンス理論の大前提をなしている「標準偏差」の考え方を『あれか、これか――「本当の値打ち」を見抜くファイナンス理論入門』から紹介していこう。

第11回

「10%OFF」の店がトクか、それとも「10%ポイント還元」の店か!?

新刊『99%の人が知らない数字に強くなる裏ワザ30』の著者による連載がスタート! 今回テーマは、「数字の評価方法」について。文系ビジネスパーソンの救世主と呼ばれ、日本でもっとも数字が苦手なビジネスパーソンを変身させてきた著者が鋭く切り込みます。

第35回

通貨・株式などの金融市場は「経済のファンダメンタルズ(基礎的条件)」では動かない。実はもっと直接的な「金融市場のファンダメンタルズ」があるのである。外貨、株式などの金融市場の予想、及び実際のディーリング(投資)に役立つ分析手法と考え方の要点を説明しよう。