記事検索

「数学」の検索結果:2521-2540/2844件

第19回

日系企業はインドへの進出が進み、進出歴が長い企業が出始めているが、依然として即戦力重視の中途採用が中心で、なかなか優秀な新卒を採用できない状況もみられる。欧米企業と戦っていく上で、はたしてこのままでいいのだろうか?

第364回

2014年に開校を予定している日本初の全寮制学校「インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢(ISAK)」のサマースクールを取材。「変革を起こせるリーダーを育てること」を標榜する同校が、世界19カ国から集まった生徒たちに用意した授業は、想像以上にユニークで刺激的だった。

第16回

交渉とは言葉の応酬である。議論に勝つためなら、何でもしてくる相手がいる。むろん、相手の挑発に絶対乗ってはいけない。しかし、人間だから「バカヤロー!」と叫びたくなる時もあるかも知れない。そんな時、何が交渉人を踏み留まらせるのか?

第7回

日本人の「否定の言葉」はフォーマット化されている!?周りの反対にあったときに知っておきたい心構え

ビジネス、進路、就職。何か新しいことをやろうとしたときに、周りに反対されたりバカにされたりすることはとてもよくあること。では、そのような発言に出会ったときにどのように考えれば良いのでしょうか?世界初をつくる過程で常にその「反対」と戦ってきた生田教授が語る、人気連載第7回。

第92回

8月6日、社会保障制度改革国民会議は、「確かな社会保障を将来世代に伝えるための道筋」という副題を付した報告書をまとめて公表した。読者の皆さんも、ぜひ自分の目で一読してほしい。報告書は、一体何を提言しているのだろうか。

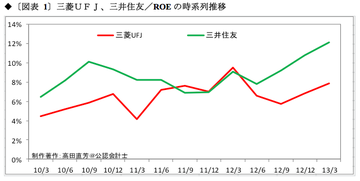

第114回

今回は久しぶりに、メガバンクを扱う。本連載では4年2ヵ月ぶりの登場だ。これだけの間隔が空いたのには理由がある。銀行や証券などの金融機関では、経営指標の多くで崩壊することがわかっていたからだ。

第4回

グーグル、ビル・ゲイツ、サルマン・カーンが発明した3つのビジョナリーワードとは?

ビジョナリーワードとは、熱狂的ストーリーを生み出す1行の戦略である。政治家、デザイナー、起業家たちが、新しい未来を言葉に託し、時代をつくり出してきた。第4回では時代そのものを変える動力となった言葉を3つ紹介し、どのようにストーリーが生まれたかを解説する。

第35回

ついに最終回を迎えてしまいました。自主的に回数に区切りつけたとはいえ、1年半、35回にわたり綴ってくるとさすがに、おなごのお尻…いや、お名残惜しいものです。

第27回

個人所有のスマートフォンや個人向けのクラウドサービスのパワーが企業の情報システムを上回る新たな時代、セキュリティはどうあるべきか。米国屈指のセキュリティ専門家であるヒュー・トンプソン氏に聞いた。

論理的な考察力や分析力、実験における作業の協調性、チーム研究におけるリーダーシップの資質などが育成されることから、自然科学にとどまらず、広い分野での活躍が期待されている理工系の人材。理工系人気の背景と学生たちを支える環境について、日本物理学会 キャリア支援センター長である栗本猛教授に聞いた。

第113回

5月23日以降、日経平均株価の急落が示すように、企業業績は下降トレンドにあるのかどうか。それを検証するのが、本連載の主旨である。今回は自動車業界3社(トヨタ、スズキ、ニッサン)のデータで検証してみることにしよう。

第352回

世界中で月間600万人の生徒が学ぶ教育プラットフォームである「カーンアカデミー」。これまで誰も成し得なかった教育界の改革は、なぜ成功しているのか? 創設者のサルマン・カーン氏に、成長の理由と教育への思いを語ってもらった。

第2回

現在のデジタル・マーケティングの世界では、マーケティング資産の構築からキャンペーンの策定にいたるあらゆる面で、決定論的なアプローチに移行する動きが見られる。かつては口先だけだった“顧客の理解”は、いまや最新の科学になっている。

第112回

ビッグデータ時代の到来である。筆者のように個人で経営分析を行ない、企業業績のトレンドを追うことは、やがて不可能になってくるように思える。いや、そうでもないようだ。

第2回

先頃将棋のプロ棋士とスーパーコンピュータによる団体戦の企画(電王戦)があり、結果スーパーコンピュータ側が勝利した。しかし、これは何人ものプロ棋士の過去の棋譜データというビッグデータを活用した結果の勝利だった。これを本当の勝利と言うのだろうか?

第63講

今回は、「See→Think→Wonder」という3つのステップで思考力を鍛える話です。まずはしっかり対象を観察して事実を見つけ、次にその事実からわかることを考える。最後がそこからの発想です。これを習慣づける方法「1分間スピーチ合戦」の顛末をぜひ読んでみてください。

第4回

米・通信情報機関NSAの契約社員だったスノーデン氏による暴露が、欧米で大波乱を巻き起こした。米国の言い分は外国人の人権は無視と聞こえる。巨大な闇の権力NSAの生い立ちと正体に迫る。

第111回

今回のテーマはスターバックス、ドトール、マクドナルドの三社の「三つ巴戦」を展開することにある。三「社」三様の視点では、話の焦点がぼやけるので、店舗数で他社に劣るスターバックスが、上位2社にどれだけ食い込めるか、に視点を置いて述べることにする。

第340回

日本でもクラウドサービスの利用者の多いマイクロソフト、グーグル、フェイスブック、アップルなど米IT企業大手と、政府のインテリジェンス機関が協力しユーザーの電子メールや文書、写真、利用記録などの情報収集を大規模に行っているとされる「プリズム」。問題の背景と行方を解説する。

第4回・最終回

バングラデシュでのビジネスの可能性を探る連載の最終回。世界最大のNGO、BRAC(バングラデシュ農村向上委員会)のアベッド会長と、「公文式」でおなじみKUMONの角田秋生社長との対談をお送りする。