山崎 元

加入者が自分で運用する確定拠出型年金の加入者数が年々増加している。しかし、税制上のメリットがあるお得な仕組みであるにもかかわらず、預金でしか運用していないというもったいない使い方をしている人も多いようだ。そこで、確定拠出年金の加入者である個人側も、それを運営する会社側も知っておくべき商品選択「五つの鉄則」をお伝えしよう。

筆者は現在、株価が「バブル形成過程にある」と考えており、現在の株価バブルには2つの生成メカニズムが働いている。そして、このバブルが崩壊する局面では、「社債市場」のトラブルが原因になるだろうと見る。その理由を解説しよう。

12月10日が冬のボーナスの支給日である会社や役所が多いようだ。コロナ禍の影響で前年よりも金額が少なくなる人も多いだろうが、ボーナスシーズンを機にお金の扱い方を点検しておこう。ウィズコロナ、あるいはアフターコロナの資産運用における3カ条と、家計管理の基本である節約の3カ条を中心にお伝えしたい。

12月に入り、来年の相場の予測が語られる時期になってきた。そこで今回は、少し早めに2021年の株価を考えてみることにしよう。大きな関心の1つに「株価のバブルは破裂するのか?」という問いがあると思うが、筆者は「まだ」の一票を投じたいと思う。その理由を解説する。

地方銀行は今や「Go To再編」キャンペーンが用意されたかのような状況にある。地銀を取り巻くビジネス環境は厳しく、今後さらに厳しさを増す公算が大きいため、就職先としてはお勧めし難い。ただ、投資先として考えたときは妙味があるかもしれない。そう考える理由をお伝えしよう。

日本を含めた世界中で新型コロナウイルスの感染が再拡大している。にもかかわらず、株式市場は絶好調だ。実は、コロナ禍が深刻な間は株価の落ち込みを心配する必要がないというおかしな状況に陥っている。そしてそれは、コロナによる死者や失業者を「肥やし」にしてエリート層が富むともいえるような、恐ろしき格差拡大の構図を生んでしまっている。コロナと株価の奇妙で恐ろしい関係を解説する。

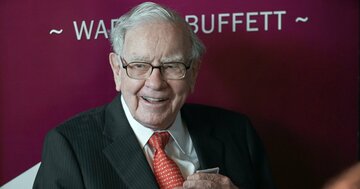

著名投資家であるウォーレン・バフェット氏と並ぶ、投資界の偉人における三傑の1人と筆者が考えている人物がいる。それは、証券業界に手数料の価格破壊を巻き起こしたチャールズ・シュワブ氏だ。そんな彼の自伝の日本語訳が今年9月に発売となった。その自伝は、金融マンにとっても起業家にとっても大いに参考と刺激になるだけでなく、投資家にとっても必読の書といえる。その理由を解説しよう。

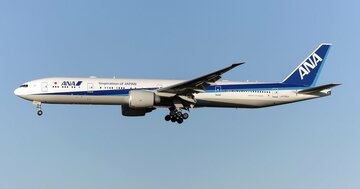

新型コロナウイルスによって日本の「働き方」が激変している。ここまでテレワークや副業が話題となってきたが、そこに新たな働き方として「出向」が加わった。ANAホールディングスが業績悪化の対応策として、社員を他社に出向させる施策を発表したからだ。最初は苦肉の策だという印象を持ったが、よく考えてみると、この措置はなかなか良いものであるように思えてきた。その理由をお伝えする。

日本を代表する企業であるトヨタ自動車が、「定期昇給ゼロ」も起こり得る賃金制度の変更を決めたという。しかし、その変更内容を見ると「ぬるま湯感」が拭えない。天下のトヨタがこれでは、日本企業全体がいささか心配になる。菅政権はさまざまな分野の成長戦略を掲げているが、「解雇の金銭解決ルール」の法制化をぜひ目指してほしい。労働制度の見直しこそ成長戦略の本丸だ。

地方議員は、ビジネスパーソンにとって良いセカンドキャリアの選択肢だと提起する書籍が登場する。「選挙マーケティングの解説」という、地方議員になるための懇切丁寧な方法論付きだ。なぜ地方議員がおすすめなのか。そして、選挙で必要とされる地盤(組織力)・看板(知名度)・カバン(資金力)という、いわゆる「3バン」がない私たちでも本当に政治家になれるのか。キャリアと選挙とマーケティングの組み合わせが興味深いので取り上げたい。

筆者は約40年間サラリーマンを務め、金融業界に長く身を置いてきた。そのため、直接ないしは間接的に印鑑(ハンコ)に関するさまざまなエピソードを見聞きしてきた。今や、行政やビジネスの手続きから除外されていく運命にあると思われる印鑑だが、その押す角度や判の直径が9ミリか11ミリかといったささいなことに、会社の文化や思いが込められていた。今回はそうした金融業界の印鑑にまつわる逸話をご覧に入れたい。

「地銀統合論者」の菅義偉氏が首相に就任したことで、今後、地方銀行の業界再編に向けた動きが加速すると予想されている。現在地銀に勤めている、またはこれから入行しようと考える人はどうしたらいいだろうか。特に、顧客と自行のために一働きしたいと思っている「地銀の半沢直樹」のような人物にとって、適切なキャリア戦略は何か。筆者は、ドラマ「半沢直樹」の設定の中で銀行員が半ばマンガのように固執していた「人事」を捨てることこそが重要だと考える。

金融機関が販売手数料目当てで顧客に仕向ける「回転売買」をやめさせようと、監督官庁である金融庁が規制に乗り出すという。政策の方向性は適切で大いに評価したいが、筆者は3つの理由で賛成しない。そして、その最大の理由は、「回転売買規制よりも圧倒的ににいい方法」があるからだ。

「『スガノミクス』が評価されるきっかけはあるか?」と筆者が考え始めたときに興味深いニュースが飛び込んできた。世界的投資家として名高いウォーレン・バフェット氏による、日本の大手総合商社5社の株式取得だ。そこで思い至ったのが、スガノミクスとバフェット買いが掛け合わされば、投資家が日本株を見直すきっかけになり得るという仮説だ。

バフェット氏が日本の5大商社に投資していることを発表した。市場関係者の間では有名投資家による日本株への投資を歓迎する声が多い。ただ、同氏の投資にどのような意味があるのか、つかみかねている向きも少なくないようだ。そこで、7つのポイントからバフェット氏が日本の商社株に投資した理由を解説する。

三菱UFJ国際投信が「成果報酬型」の投資信託に参入するという。過去にこのような「成果報酬」なら納得できると感じた人たちがいた。例えば、企業年金の運用担当者の一部に根強いファンがいた。しかし、はっきり言おう。「これなら、納得できる」と思う人は、運用業界にとって「カモ」なのだ。その理由をお伝えしたい。

辞任の意向を表明した安倍晋三首相の後継者選びが急ピッチで進んでいる。では、「次の首相」が取り組むべき経済政策とは何か――。4つの具体案とともにポイントを解説する。

TBSのドラマ「半沢直樹」が好調だ。もちろん現実には半沢のような銀行員はいないし、あのような下克上が許される組織でもない。だが、「もしも半沢が銀行にいたら」と考えることは、将来の銀行の在り方を考える上で、さまざまなヒントを与えてくれる。

筆者はこれまで何度もインデックスファンドへの投資をお勧めしてきた。しかし今回は、コロナ禍が終息していない今あえて、個別株への投資をお勧めしたい。総合的に考えて、個別株投資はインデックス投資と比べて大きく劣る。それでもお勧めしたいと考える3つの理由と、具体的な投資手法についてご説明しよう。

今年は「リモート帰省」という判断をする人が多いのではないか。そこで、できれば「オンライン家族会議」で故郷の親と話したい「ウィズコロナ時代のお金の管理」についてお伝えしよう。確認すべきは大きく3つ。保有資産の現金化のしやすさと家族のお金のありか、そして親が金融機関にカモにされていないかだ。