曽根恵子

「兄弟姉妹に遺産を渡したくない!」子どものいない人の相続、こんな時どうすればいい?

自分や配偶者が死んでしまった後、自分の望んでいたとおりに財産が相続されるよう準備しているだろうか?不本意な結果とならないように、今から知っておくべき相続に関する知識とは。『子のいない人の終活準備』(扶桑社)の一部を抜粋・編集し、子がいない人の抱える、20年、30年先の不安を解消していく。

第10回

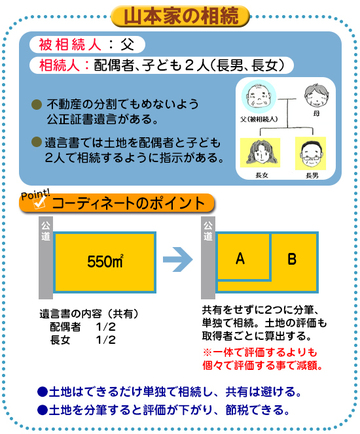

信じ難いことですが、数百坪の土地を所有する両親が相続税対策をしていないというケースは珍しくはありません。今回の相談者も高齢の父親の資産管理が気になり財産を確認したところ、課税対象資産が相当額になることが判明しました。そこで、不動産管理会社を設立し、大胆な節税対策に踏み切りました。

第7回

相続税の申告までに土地を売却した場合に、路線価評価や不動産鑑定評価よりも低い価格でしか売れないこともあり得ます。そうした場合は、売買価格を「時価」で申告することで、相続税も下がります。借地人が住む貸宅地や別荘地などの不動産については、申告期限までに売却してしまうことで、「時価」申告ができ、節税ができるのです。

第9回

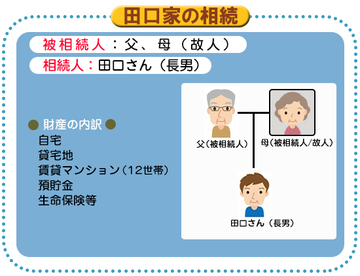

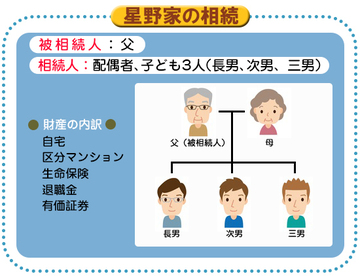

高齢の両親がいる方は、一次相続のあと二次相続が降りかかってくることが想定されますが、この2段階の相続をトータルでとらえ、「採りうる節税策」を比較検討している方は少ないようです。配偶者控除にしても、一次、二次では異なります。今回は、一次、二次相続で納税額を抑えた例を紹介しましょう。

第8回

相続税の申告までに土地を売却した場合に、路線価評価や不動産鑑定評価よりも低い価格でしか売れないこともあり得ます。そうした場合は、売買価格を「時価」で申告することで、相続税も下がります。借地人が住む貸宅地や別荘地などの不動産については、申告期限までに売却してしまうことで、「時価」申告ができ、節税ができるのです。

第7回

相続税の申告までに土地を売却した場合に、路線価評価や不動産鑑定評価よりも低い価格でしか売れないこともあり得ます。そうした場合は、売買価格を「時価」で申告することで、相続税も下がります。借地人が住む貸宅地や別荘地などの不動産については、申告期限までに売却してしまうことで、「時価」申告ができ、節税ができるのです。

第6回

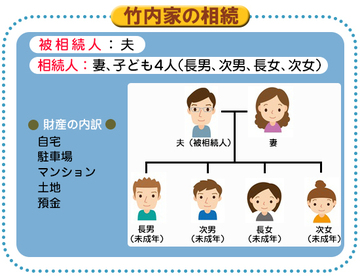

父親の代から一時貸し駐車場を始めた竹内家の相続税額は1億円以上。いくら駐車場収入が見込めても、そんな高額なら売却したくなるものです。ところが、土地の評価を下げれば相続税を劇的に低くすることができるのです。

第5回

父親の代から一時貸し駐車場を始めた竹内家の相続税額は1億円以上。いくら駐車場収入が見込めても、そんな高額なら売却したくなるものです。ところが、土地の評価を下げれば相続税を劇的に低くすることができるのです。

第4回

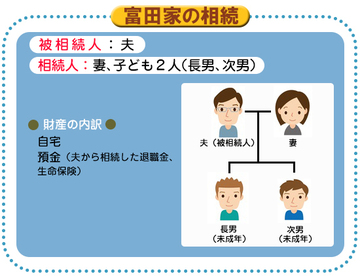

30-40代で未亡人となったら、目の前が真っ暗になるでしょう。将来「出ていく」お金を見積もると、足りなくなる可能性が高い、という不安にさいなまれます。そこで今回は、夫の急死後、相続税の節税と今後の生活資金の確保をセットで対策した未亡人の例を紹介します。

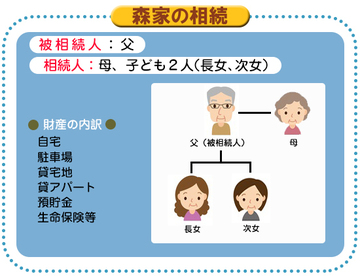

第3回

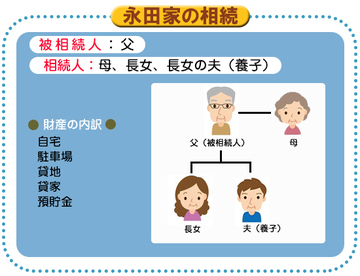

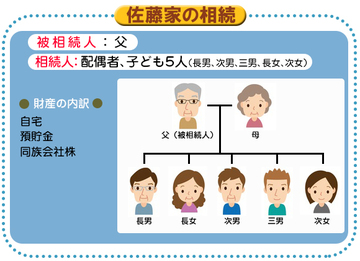

前々回の「相続後」の節税対策の実例では、小規模宅地等特例と土地分筆の活用を紹介しました。そのポイントは、課税対象の評価を下げて、課税額を減らすこと。今回取り上げる配偶者税額軽減と事業用小規模宅地等の活用のポイントも同じです。相続納税を減らすには、こうした「技」が必要です。

第2回

「相続税対策は資産家が行なうもの、自分には関係ない」。そんな“常識”が通用しなくなる時代がやってくる――そう聞いてもピンと来ない方が多いと思います。ですが、2015年1月に相続税が改正されたことで課税対象者が増え、「それほど財産はない」と考えている人に多額の納税通知書が届く「大増税時代」がいよいよ本格化するのです。

第1回

「相続税対策は資産家が行なうもの、自分には関係ない」。そんな“常識”が通用しなくなる時代がやってくる――そう聞いてもピンと来ない方が多いと思います。ですが、相続の課税対象を増やすことを目的とした相続税の改正が2015年1月から始まり、「それほど財産はない」と考えている人に多額の納税通知書が届く「大増税時代」がいよいよ本格化するのです。

第7回

「不動産評価」で相続税を大幅軽減!土地の評価を下げて7200万円の節税ができた

相続税の申告をするときに、「評価を下げること」+「納税を減らすこと」の組み合わせで、納税額を大幅に減らせます。そのために、不動産を有効活用することが大事。ただし、相続は一度で終わりません。二次相続を踏まえて取り組むことが最良の結果を生みます。

第6回

生前対策で家族の絆を深める遺族が相続税の持ち出しをしないで済むよう、節税対策を!

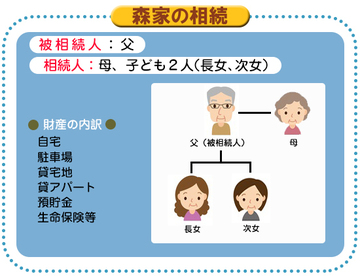

相続が始まってからでも節税できる方法は残されていますが、やはり、生前にできることのほうがはるかに多いのです。今回は生前にきちんと準備をしたことで、家族の和を乱すことなく、うまく節税までできた例を通して生前対策を紹介します。

第5回

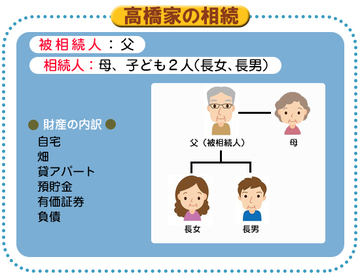

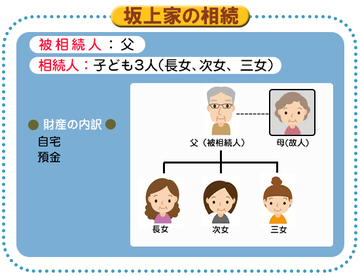

お金をかけなくても相続の手続きは自分たちでできる節税の余地がないなら、基本的に専門家はいらない

これまで、「専門家とのトラブル」が多いことと、そのトラブルを回避するためには、相続人の知識武装の必要性を話してきました。相続になったら、専門家に頼まないといけないと思っている人は多いのですが、そんなことはありません。今回はお金をかけずに自分たちで解決した相続の事例を紹介します。

第4回

費用は割高、アドバイスも期待できない 遺産整理よりも分割案、二次対策が重要

信託銀行に「遺産整理業務」をお願いすると、財産目録作成や名義変更などの手続きを、相続人に代わって行ってくれます。ただし、あくまでも整理業務です。弁護士、税理士と同様、何をするところなのかを把握しないでお願いすると、期待外れになります。今回は、信託銀行の事例を紹介します。

第3回

払いすぎは本末転倒!不動産のノウハウがある専門家は不可欠

税理士は税金の専門家です。納税する人から委託を受けて、その人の代わりに税務署などへの申告・申請を行います。いちばん安心できる存在のはずなのに、相続時で多いトラブルは、税理士とのやりとりです。なぜ、利害が一致しないのでしょうか。今回は、典型的なトラブルの例をご紹介します。

第2回

仲のよかったきょうだいが絶縁!?意見を尊重しあえば争いにならない

弁護士は、遺言執行をしたり、財産目録の作成をしたりします。認知症などで相続人の意思能力が低下したときにもお願いします。では、もめたときにお願いしたらどうなるのか? ハッピーエンドはほぼ皆無。今回は、弁護士にお願いしたときのケースを紹介します。

第1回

誰にお願いするのが正解?相続がうまくいく方法、教えます!

2015年1月1日から相続に関する制度が変わります。相続は、家庭の不和や絶縁、お金でのトラブル、手続きが大変そうなど、負のイメージがつきもの。でも、その原因が専門家の選択を誤ったことだとしたら、悔やんでも悔やみきれません。そうならないための知識と事例を紹介していきます。