鈴木貴博

日本でも社会問題化しているフードロス。京都市の試算では、一般家庭の年間のフードロスは金額にして6万5000円にものぼるという。日本もその削減目標を掲げているが、海外と比べてなかなか進まない。背景には独特の消費習慣がある。

携帯大手の業界団体が携帯電話広告の新しい自主基準案をまとめた。携帯電話の広告には「利益を誤認させる」「消費者にわかりづらい」といった批判があったからだ。とはいえ、それを目にする側のユーザーの読解力にも課題があるのではないか。

2020年度から実施される大学入学共通テストにおいて、英語民間試験の採用延期に続き、国語と数学への記述式問題導入までもが見送りになった。焦点となっている「公平性」について、的を射ない議論が続けられているように感じるのは、なぜだろうか。

不調が叫ばれている「いきなり!ステーキ」の店頭に、社長からの異例の「来店お願い」が貼られていることが話題になっている。絶好調だった同店は、なぜいきなり絶不調に陥ったのか。背景には、外食産業で鉄則とされる集客策の読み誤りがある。

道路交通法が改正され、12月1日からスマートフォンを使用しながらの「ながら運転」の厳罰化が始まりました。運転中のスマホの使い方は、もともとユーザーのマナーに委ねられていました。それが厳罰化されたことに、この問題の奥深さが見えます。

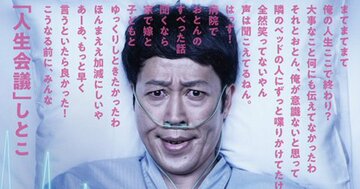

厚労省が手がけた、「人生会議」のPRポスターが炎上した。内容が不謹慎だとがん患者の団体が抗議をしたのがきっかけだ。厚労省はポスターの配布中止を決定したが、問題はそれで終わるのだろうか。背景には、もっと深い教訓が横たわっていそうだ。

11月の感謝祭が明けた金曜日は「ブラックフライデー」と呼ばれ、米国の小売店で大セールが行われる。この一大商業イベントは日本にも根付き始め、今年はアマゾンも参入するという。しかし、今いち盛り上がりに欠けているのはなぜだろうか。

台風に襲われた東京に続き、ベネチアでは高潮による水没が今年も起きている。地球温暖化に伴う水害リスクが指摘される両都市では、実は世界屈指ともいわれる対策が進められている。問題は、その対策が地域や国家レベルでどこまで功を奏するかだ。

英語民間試験の導入延期で改めて注目される、日本人の英語力。民間試験の導入は、日本人の英語力向上にとって、必要なものなのだろうか。そもそも、日本人の英語力がグローバル水準に達していないという認識は正しいのか。検証してみる必要がある。

消費増税に伴って始まったポイント還元政策は想定よりも好調で、これから日本でもキャッシュレス決済が拡大しそうだ。しかしそれとは裏腹に、キャッシュレス決済事業者は苦境に陥るかもしれない。その3つのリスクについて、説明しよう。

ネット通販の注文増加に伴う宅配クライシスが問題になるなか、アマゾンは岐阜県多治見市で10月の1ヵ月間、「置き配」を前提にした配送の実証実験を始めた。しかし、顧客に「置き配」を普及させるのは難しい。背景には日本ならではの事情もある。

台風19号で新幹線のダイヤは大きく乱れた。JRの窓口には切符の払い戻しや変更を求める人で行列ができたが、外国人観光客は日本の鉄道会社の「独自ルール」に困惑させられた。最も重要な場面で、なぜ日本人の「おもてなし精神」は発揮されないのか。

開幕直前まで「本当に盛り上がるのか?」と心配されていたラグビーW杯。フタを開けてみれば、そんな心配など杞憂に終わるほどの熱狂ぶりだ。ラグビーW杯が前評判を覆して日本人を虜にしたのはなぜか。そこには「ブレイクの法則」が見えていた。

いよいよ10%への消費増税が始まった。2014年の増税時と同じく、これから消費は目に見えて冷え込み始める可能性が高い。いったい、どれくらいの消費が消えてなくなるのか。国民の財布のヒモがきつく締まり始める「Xデー」を分析しよう。

いよいよ10月1日に消費税増税が行われる。増税の軽減政策として、軽減税率と共に導入されるキャッシュレス決済時のポイント還元制度は、仕組みを理解するのが非常に難しい。ポイント還元で混乱せずにしっかり得する「3つの心得」をお伝えしよう。

NHK朝の連続テレビ小説『なつぞら』が佳境にさしかかっている。作品中に散りばめられたアニメ黎明期への細かいオマージュは、中高年視聴者に子ども時代の記憶を蘇らせる。朝ドラを地で行く日本アニメの「暗黒と光明」の歴史を振り返ってみよう。

台風15号の通過後、JRや私鉄各社で計画運休が行われた。そんななかSNSで沸いたのが、会社に無理な出社を強要されたという「ブラック企業批判」だ。しかしこうした批判を企業に向けるのは適切ではないことに、どれだけの人が気づいているだろうか。

高齢社会化に伴い、全国で「ワケアリ不動産」が増加していることが社会問題になっている。たとえば居住者が高齢化し、家賃を払えなくなったアパートの大家などは、生活の危機に直面するだろう。しかし、「ワケアリ不動産」はリスクばかりでもない。

ポピュリズムは今の時代を読み解く重要なキーワードの1つだが、それに加えて権力の独裁化という視点も忘れてはならない。そのことを象徴するのが、韓国・文政権による理解し難い反日政策だ。実はその裏に、文大統領が狙う意外な野望が潜んでいる。

いろいろな場所で「あおり運転」を行い、その画像が拡散した末に暴行傷害で全国に指名手配された容疑者が逮捕された。社会問題化する「あおり運転」とはいったいどんな性質の問題なのか。5つの視点から、大事故リスクを回避するための解決策を探る。