「あるもの」――それは「カメラ」です。

世界最初の写真は1826年に撮影されました。その後、改良が重ねられ20世紀初頭には徐々に大衆に広がっていきます。

しかし、なぜカメラがアートに影響を与えるのでしょう?

もうわかりますよね?

カメラがあれば、きわめて「速く・正確に」現実世界を写し取ることができます。熟練した技術もほとんど必要ありません。

カメラの登場により、「目に映るとおりに世界を描く」というルネサンス以降のゴールが崩れてしまったのです。

写実的な歴史画で名を成した19世紀の画家ポール・ドラローシュは、写真を目の当たりにしたときに啞然としてこういったそうです。

「今日を限りに絵画は死んだ」

こうして、アートの世界にもあったはずの「太陽」のような明確な答えは消え、アートはそもそも「雲」のような曖昧なものを対象にしていたことが判明してしまったのです。

「カメラが誕生したいま、アートの意義とはなんなのか?」

「自分たちアーティストはいったいなにをしていけばいいのか?」

「アートでしか実現できないことはあるだろうか?」

アーティストたちの頭のなかには、かつてないほど巨大な問いが浮かび上がりました。従来のゴールを失った彼らは、こうして本格的に各々の「探究」を進めはじめたのです。

なんのために「緑の鼻すじ」を描いたのか?

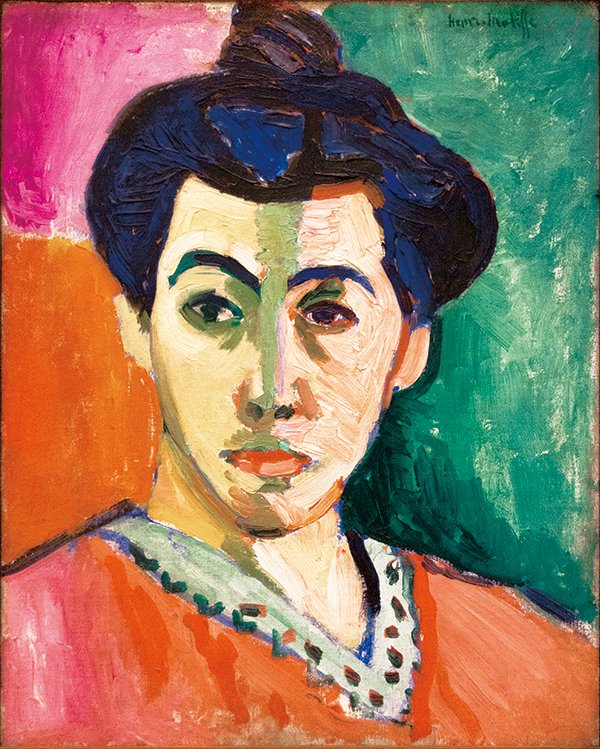

「20世紀のアートを切り開いたアーティスト」と称されるアンリ・マティス(1869-1954)が、《緑のすじのあるマティス夫人の肖像》を発表したのは、まさにそんな時代の最中のことでした。以前の記事でもご紹介したこちらの絵、覚えているでしょうか?

彼は、カメラの登場によって浮き彫りになった「アートにしかできないこととはなにか?」という疑問に対して、彼なりの答えを提示したのです。

彼が生み出した答えは、それまでのアートの常識をひっくり返しました。《緑のすじのあるマティス夫人の肖像》は当時のアート界に大きな衝撃を与え、評論家たちは「なんだ、この野獣のような色彩の絵は!?」と批判し、騒ぎ立てたといいます。

そこで最後に、マティスがこの絵画のなかで「なに」を試みたのかを考えてみましょう。