文章術を説く本は山ほどありますが、プロのライターになるための教科書は存在しません。ゆえに、ほとんどの書き手が自己流で仕事をし、その技術は継承もされなければ向上もしないという悪循環に陥っています。こうした状況に強い危機感を抱いたのが、世界的ベストセラー『嫌われる勇気』の共著者で、日本トップクラスのライターである古賀史健氏。古賀氏は書くことの大前提にある「考える技術」「考えるためのフレームワーク」さえ身につければ、誰もが素晴らしい書き手になれると断言します。古賀氏の熱と思考と技術のすべてを詰め込んだ新著『取材・執筆・推敲』は、まさに「書く人の教科書」! 本連載では同書冒頭の『ガイダンス──ライターは「書く人」なのか』を5回に分けて紹介していきます。今回は、編集者とライターが編集するものの違いについて。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

編集者はなにを「編集」するのか?

(前回より続く)

出版の世界には、「編集者」という職業がある。

きっとそのせいだろう、執筆と編集を切り離して考えるライターは多い。原稿を書くのはライターの仕事。もらった原稿を編集するのは――あるいは、どんな流れで書くのかあらかじめ指示を与えるのは――編集者の仕事。そう考えるライターたちだ。

しかし、この認識はまったく間違っている。

原稿を編集するのは、ライターの仕事だ。

編集者の役割を否定するのではなく、むしろ編集者の価値を十分すぎるほど認めるからこそ、断言する。原稿を編集するのは、あくまでもライターだ。そして編集者は、原稿の外側にあるものを、つまりコンテンツの「パッケージ」を編集する人間である。

では、コンテンツのパッケージとはなにか。

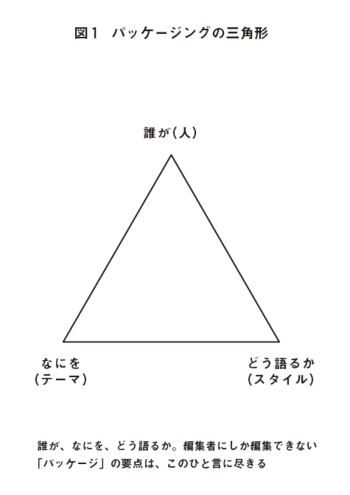

簡単に言えば、「人」と「テーマ」と「スタイル」の3つだ。

つまり、「誰が(人)」「なにを(テーマ)」「どう語るか(スタイル)」のパッケージを設計していくのが、編集者のもっとも大切な仕事なのである。順番に説明しよう。

① 人……誰が語るか

編集者はいつも、オファーする側の人間だ。

そしてどんな人気作家や売れっ子ライターであれ、原則として書き手はオファーされる側の人間だ。

わたし(編集者)はいま、誰に書いてほしいのか。誰に飽き飽きしていて、誰の新作を読みたがっているのか。このテーマにいちばん適した書き手は誰か。どの人であれば、自分のめざすコンテンツをかたちにしてくれるのか。――これは、編集者だけに与えられた贅沢(ぜいたく)な悩みである。

たとえば、ある編集者が「これからの時代のマネジメント」をテーマにした本をつくりたがっているとしよう。

しかしそれも、大企業のトップが語るマネジメントと、人気ラーメン店オーナーが語るマネジメント、気鋭(きえい)の経営コンサルタントが語るマネジメント、またサッカー日本代表の監督が語るマネジメントとでは、コンテンツの姿はまったく異なってくる。書き手・語り手をチョイスする時点で、いちばんおおきな編集がはじまっているわけだ。

あるいは、もっと象徴的な事例を紹介しよう。アメリカでは、任期を終えて退任した元大統領による回顧録の出版が、半(なか)ば恒例化している。

第44代大統領バラク・オバマ氏の回顧録出版にあたっては、ミシェル夫人による回顧録との2冊セットで6000万ドル――1ドル110円換算で約66億円――という破格値での執筆契約が結ばれた。2019年に日本語版が刊行されたミシェル・オバマ氏の『マイ・ストーリー』と、2021年に日本語版の第一巻が刊行されたバラク・オバマ氏の『約束の地 大統領回顧録 Ⅰ』である。もちろん契約時点では、ふたりともなにも書いていない。どれくらい踏み込んだ内容の本になるのか、おもしろいのか、おもしろくないのか、具体的な中身はいっさいわかっていない。

それでも、「あのオバマ夫妻が、それぞれに語る」というだけで、コンテンツとして何物にも代えがたい価値がある。何十億円を払ってでも、契約を勝ち取る価値がある。たとえ赤字が出たとしても「あのオバマ夫妻の本を出版した」という事実は残り、それは自分たちのブランディングにおおきく寄与する。出版社は、そう判断したのだろう。「誰が語るか」は、それほどにも重要な指標なのである。

ただし、編集者の仕事は「人気作家や有名人をつれてくること」ではない。

大切なのは、必然性と説得力だ。たとえばアメリカの歴代大統領には、在任当時の「世界」と「アメリカ」を振り返り、総括(そうかつ)する必然性と説得力が、誰よりもある。6000万ドルという回顧録の価値は、決して元大統領のネームバリューによるものではない。

同様に、たとえ人気作家や有名人とはいえない書き手であっても、そのテーマを語るに足るだけの必然性と説得力があれば、著者のネームバリューなど関係ない。実際、過去の日本でミリオンセラーとなった本を振り返ってみても、その多くが「無名の新人」による著作であることに気がつくだろう。逆に言うと、そのテーマを語るだけの必然性と説得力が著者の側になければ、読者(または市場)はかならず見抜くのである。

編集者にとって、編集の第一歩とは、ただ「人」を探すことではなく、「それを語るに足る必然性と説得力」の持ち主を探すことなのだ。

② テーマ……なにを語るか

平成の時代を代表するベストセラーのひとつに、『バカの壁』(養老孟司(ようろうたけし)著/新潮社)という新書がある。2003年、ぼくが雑誌の世界から離れ、本の仕事をするようになったころに大ベストセラーを記録していた――それをうらやましく眺めていた――本である。

解剖学を専門とし、「唯脳論(ゆいのうろん)」を唱える養老孟司さんは、当時すでに日本の知を代表する人物だった。そんな知の巨人に「知性とはなにか?」ではなく、あえて「バカ」を語ってもらう。あらゆる人間に潜(ひそ)む「バカの壁」の正体について語ってもらう。すばらしいパッケージングだと、あらためて唸らされる。

書き手の選定(誰が語るか)と同じくらいに大切なのが、テーマの選定(なにを語るか)である。この両者は、ほとんど不可分の関係にあるといっていい。知の巨人にそのまま「知とはなにか」を語ってもらっても、それはいいパッケージングとは言えないだろう。人とテーマの組み合わせは、遠すぎてもいけないし、近すぎてもつまらない。

そこで大切になるのが、テーマを「転がす」という考え方だ。

たとえば、ある編集者が「禁煙」をテーマにした企画を思い立ったとしよう。禁煙指導を専門とするカウンセラーにアポイントをとり、話を聞きに行ったら抜群におもしろかったとしよう。「このメソッドなら、どんなヘビースモーカーでも禁煙できる、世のなかを変えられる」と興奮して帰ったとしよう。

しかし、そんなにすばらしい書き手との出会いがあったのなら、「禁煙」なんて古臭くて狭苦しいテーマのままでいいのだろうか?

もっと広く、「やめること」それ自体をテーマにできないだろうか? 禁煙に限定しないで、さまざまな悪習慣から抜け出すことをテーマにできないだろうか?

あるいは逆に、禁煙状態を継続するという視点に立って、「続けること」をテーマにした本にはできないだろうか?

さらにそこから仕事や勉強、ダイエットなど、さまざまな習慣化(続けること)への発展は考えられないだろうか? もしかすると、禁煙から遠く離れた、まったくあたらしいコンテンツができあがるのではないだろうか?

……ここでおこなっている作業は、テーマ選びではない。

じつはこれ、半分以上が「人」を編集しているのである。自分が惚(ほ)れ込んだ書き手に対し、いちばん合ったテーマを提案し、その人のあらたな魅力を引き出す。これは編集者にしかできない編集作業だ。

テーマ選びにあたっては、最初の思いつきにこだわってはいけない。自説(最初の思いつき)にこだわりすぎると、もっとおもしろいはずのテーマを見過ごし、もっと本質的なテーマにたどり着けなくなってしまう。テーマとの組み合わせを通じて、「人を編集する」のが編集者の仕事なのだと考えよう。

③ スタイル……どう語るか

英語のstyleには、「文体」という意味がある。

誰が、なにを、どう語るのか。この最後にくる「どう語るのか」は、まさにパッケージにおける文体の話だ。しかし、日本語で文体というと、どうしても「です・ます調」や「だ・である調」、あるいは体言(たいげん)止めの頻度やタイミングなど、語り口レベルの話に矮小化(わいしょうか)されがちだ。なのでここでは「スタイル」の語で説明したい。

たとえばあなたが、自分の恋愛経験について語るとする。

このとき、語る相手が同性なのか異性なのかによって、語り口やその内容は変わってくるだろう。仮に同性だったとしても、仲のよい友だちなのか、ほとんど初対面のような相手なのか、先輩なのか、後輩なのかによっても、話の細部は違ってくる。「誰が、なにを語るか」は同じなのに、「誰に向けて語るか」によって、変化するもの――それがここでの「スタイル」だ。われわれは普段、相手に応じて語りのスタイルを変化させている。しっかりと伝わるように。あるいは失礼のないように。たのしんでもらえるように。

これをコンテンツに置き換えて考えるなら、スタイルを考えることは「誰に、どう読んでもらうのか」を考えることだと言える。あるいは「そのコンテンツのゴールを、どこに設定するのか」と言ってもかまわない。

専門知識を持たない一般読者に向けたコンテンツであれば、そのスタイルは入門書的なものになるだろう。たとえ語り手がその分野を代表する世界的な権威であったとしても、物ごとの説明にあたっては、なるべくていねいであることが求められる。場合によっては写真やイラスト、グラフや図版などを挿入(そうにゅう)したほうが伝わりやすいのかもしれない。いっそのこと、一人称で書かれる文章よりも、インタビュー形式や対談形式にしたほうがわかりやすいのかもしれない。

テレビや新聞は、スタイルの棲(す)み分けが顕著だ。

たとえば消費税が増税されたとき。全国紙の社会面やワイドショーでは、商店街や町工場で取材をおこない、「庶民の生活はどう変わるのか」を解説する。一方、日本経済新聞や業界新聞では、経営者や経済学者に取材し、「日本経済はどう変わるのか」や「企業経営はどう変わるのか」を解説する。

これは、全国紙の記者が庶民的で、経済紙の記者は専門知識が豊富で、というほど単純な話ではない。すべてはスタイルの違いであり、「誰に向けて語るのか」「顧客はどこにいるのか」の違いである。実際、全国紙の経済面では「日本経済」や「企業経営」に関する解説記事が載っているはずだ。

以上、「誰が、なにを、どう語るか」のトライアングル(図1)がうまくつながったとき、コンテンツの価値は最大化する。

わかりやすい例を挙げよう。

1988年、ひとりの天才物理学者が一般読者向けの、画期的な宇宙論の書を出版した。その本は、全世界で1000万部を超えるベストセラーとなり、日本だけでも100万部を突破した。著者の名は、スティーヴン・W・ホーキング。2018年に永眠した理論物理学者であり、日本語版のタイトルは『ホーキング、宇宙を語る ビッグバンからブラックホールまで』(林一訳/早川書房)である。

ここでおもしろいのは、英語版の原題が『A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes』という、ややそっけないものだった点だ。直訳すれば「時間の歴史:ビッグバンからブラックホールまで」。もしも日本語版をそんなタイトルにしていたら、間違いなくミリオンセラーには育たなかっただろう。

シンプルに見える日本語版のタイトルには、「天才物理学者のホーキング博士が」「宇宙のはじまり(ビッグバン)からおわり(ブラックホール)までについて」「会話体でわかりやすく説明する」という情報が、原題の意図を損なうことなく見事に詰まっている。ホーキング博士を入口として「この人、気になっていたんだよな」と手に取る読者、宇宙の始終(しじゅう)というテーマを入口に「それはおもしろそうだ」と読みはじめる読者、スタイルを入口にして「これなら自分にもわかるかもしれない」と感じる読者、さまざまな人びとが手に取っていくであろうパッケージである。英語版の原著がすぐれていたのはもちろん、日本語版への再編集もまた完ぺきだった。

『ホーキング、宇宙を語る──ビッグバンからブラックホールまで』(早川書房)

『ホーキング、宇宙を語る──ビッグバンからブラックホールまで』(早川書房)

ちなみに、一般読者向けの科学書をめざしたホーキング博士は、同書の執筆にあたって「本文中に数式がひとつ入るごとに、読者が半減するぞ」と知人から忠告を受けたという。一般読者は、本のなかに数式が入っているだけで怖じ気づき、読んでくれなくなる、と。そのためホーキング博士は、いっさいの数式を用いることなくこの本を書き上げようとした。けれども唯一、どうしても入れざるをえない数式が出てしまった。それがアインシュタインの有名な式、E=mc2だった。――これは、個人的にとても好きなエピソードである。

編集者の仕事は、多岐(たき)にわたる。企画を考えることも、作家に寄り添うことも、関連資料を集めてくることも、読後の率直な意見や感想を伝えることも、デザイナーと版面(はんめん)デザインを検討することも、プロモーションに奔走(ほんそう)することも、すべて編集者の仕事だ。

しかし編集者にとっての「編集」とはなにかと問われれば、ぼくは「誰が、なにを、どう語るか」の設計だと答える。究極的に編集者は、「人」を編集しているのだと答える。

そこから先、コンテンツとしての原稿を編集していくのは、作家やライターの仕事なのだ。

(次回に続く)