距離の摩擦

私はこの種の行動に対する摩擦を、毎年夏に主催する習慣に関する科学カンファレンスで目の当たりにした。その年のカンファレンスには、ヨーロッパからの参加者が多かった。

ヨーロッパの人々はアメリカ人よりも果物を多く食べると思い、私は果物を多めに用意するように要請した。食事のときに追加の果物が用意されたが、箱に入った状態で隅に置かれた。参加者が自ら取りに行かねばならない位置だ。それに気づいた私は、配膳の最後の手に取れる位置に箱を動かした。すると、果物はすぐさまなくなった。もっとも、熟れすぎたバナナは残ったままだったが。

このような距離の摩擦は、カフェテリアやビュッフェ会場でも強力に作用する。食べ物を置く場所を変えた実験では、目につきやすく手に取りやすい場所に置かれた食べ物が好まれた。デザートは(最初ではなく)最後に並べ、身体にいい食べ物を目につきやすい場所に置くようにすれば、食事をする人の食べ物の選択に、店側が影響を及ぼせるようになる。

スーパーマーケットの摩擦

スーパーマーケットはそうした外的な重圧の存在を認識していて、消費者は買い物をするたびに店に操られていると言える。それを表すフレーズが、「目線の高さが買う高さ」だ。かがんだり、手を上に伸ばしたりしなければならないとなると、人は億劫になる。

いまではすっかり、陳列棚の両端でキャンペーンが展開されるのが当たり前になり、肉や牛乳など誰もが必要とする食品は店の奥に並ぶ。これは、来店客に商品が並ぶ通路を歩かせるためだ(そのときに顧客は目線の高さの商品を気にかける)。そしてレジの列に並べば、お菓子や雑誌の誘惑が待ち受ける。

牛乳や肉が店に入ってすぐのところにある、最安値の品が目線の高さに並んでいる、レジのところにリンゴが並んでいるスーパーを想像できるだろうか? そういう店があるとしたら、「顧客や顧客にとっての最悪の衝動を利用して儲けよう」とは考えていないのだろう。顧客と顧客の理想に尽くすことで、顧客の健康と幸せを願っているに違いない。あるいは、顧客のためになる陳列にしたほうがいい理由があるのかもしれない。

都市部に暮らす人々は、スーパーマーケットの近くに住むと、果物や野菜を多く食べるようになるという。この傾向はとりわけ、青果を多く棚に並べるスーパーに見受けられる。青果の直売所がいい例だ。

2010年の夏、テキサス州オースティンを拠点とするNPO団体のサステナブル・フード・センターが、低収入の人々が多く住む地域に一時的に青果直売所を設置した。その地域では、新鮮な果物や野菜が簡単に手に入らなかった。この試みに携わった調査員たちは、住人に健康について教育することはおろか、直売所の宣伝すらしなかった。彼らは黙って、近さが増したことの効果を観察した。

この実験が開始される数週間前に、調査員たちは直売所を設置する予定の場所から半径1マイル(約1.6キロ)圏内を調査した。青果の直売所で買ったことがあると答えた住人は約5パーセントで、住人が一日に食べる果物と野菜の平均は3.5皿前後だった。その後、学校やコミュニティセンターのすぐそばに直売所が設置された。コミュニティセンターは、フードスタンプと呼ばれる食料クーポンが配られる場所だ(直売所はクーポンでの購入も受け入れた)。

2カ月後、事前調査に協力した住人の4分の1近くが、直売所で野菜や果物を購入したと判明した。それどころか、果物の消費量は倍増し、グリーンサラダなどの野菜、それにトマト(もしくは新鮮なトマトを使ったサルサ。さすがオースティンだ)の消費も少々増えた。平均すると、調査対象となった住人の青果摂取量は約10パーセント増加し、皿数は4を超えた。この結果を見ると、身近にあるスーパーに消費者の健康を推進するためにできることは、まだまだたくさんあるようだ。

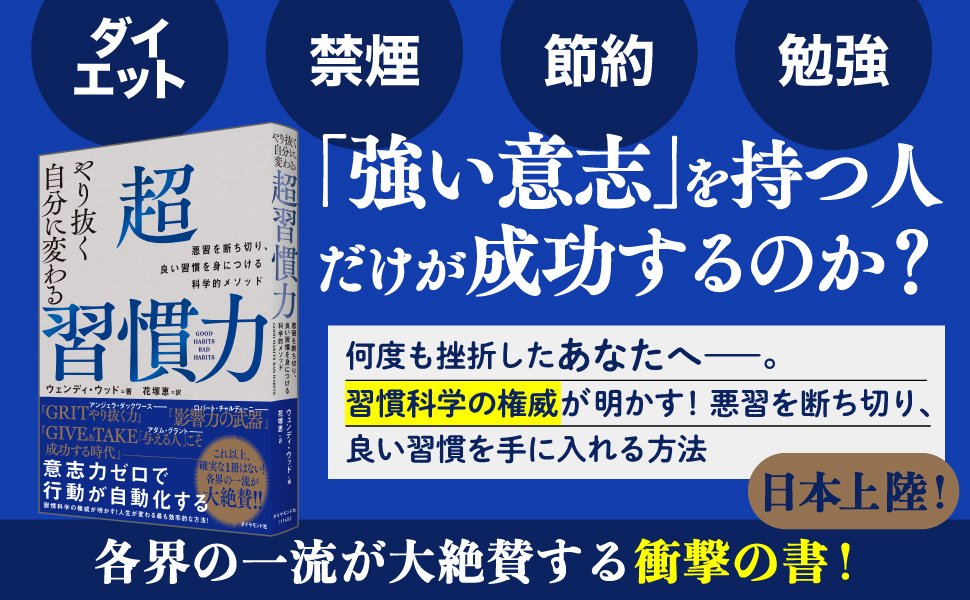

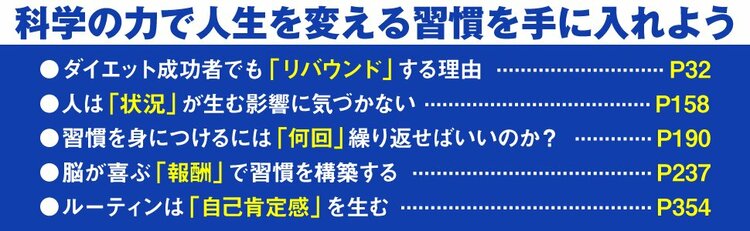

【本記事は『やり抜く自分に変わる超習慣力 悪習を断ち切り、良い習慣を身につける科学的メソッド』(ウェンディ・ウッド著、花塚恵訳)を抜粋、編集して掲載しています】