生きていれば、不安や悩みは尽きない。寝る前に考え込んでしまって、眠れなくなるなんてことも……。

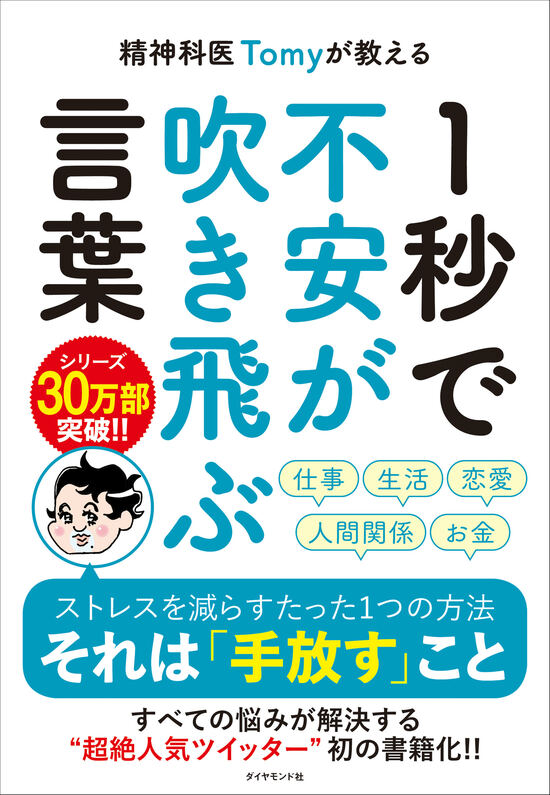

そこで参考にしたいのが、感動小説『精神科医Tomyが教える 心の荷物の手放し方』(ダイヤモンド社)だ。

ゲイのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症……苦しんだ末にたどり着いた自分らしさに裏づけられた説得力ある言葉の数々。

とても読みやすいオムニバス形式の8つの物語は、気づかぬ間に心の荷物を抱え込んで苦しくなったとき、そっと心の荷物を手放すための優しい言葉を授けてくれる。

voicy「精神科医Tomy きょうのひとこと」の心がスッと軽くなる“言葉の精神安定剤”で、気分はスッキリ、今日がラクになる!

アドバイスの仮面をかぶったおせっかい

きょうのひとことは、

「アドバイスは相手が求めたときだけに」

職場でもプライベートでも、アドバイスをしたり、されたりすることってありますよね? アドバイスというのは、日本語にすると「助言」。つまり助ける言葉ということです。別のいい方をすると「言葉で助ける」、つまり相手のためになる言葉をかけるともいえます。

ただし、アドバイスの形をしたアドバイスじゃないものも、たくさんあります。それは、「マウンティング」だとか「ダメ出し」といわれるものなんですね。

せっかくのアドバイスなのに、アドバイスの本質を理解していないがために、相手のためにならないアドバイスがあるということです。

アドバイスの本質とは?

アドバイスは、相手に求められてするからこそ、成立します。これがアドバイスの本質なんです。

相手に求められていないのに、一方的に助言しようとするのは、アドバイスとはいえません。単なる言葉の押し売りになったり、ダメ出しをされて嫌な気分になったり、場合によっては自慢話でマウンティングになったり。そんなケースが、本人が無意識なだけで、実はたくさんあるんです。

アドバイスする側は、相手のためを思って助言しているつもりでも、相手はまったく求めておらず、結果として相手のためになっていないことが、たくさんあるということです。だからこそ、アドバイスは、相手に求められたときにしてください。そうすれば、いい人間関係の構築にもつながります。

求められないアドバイスは、いい結果を生まない

元プロ野球監督・野村克也さんの著書にこんな一節があります。「メジャーリーグにいい格言がある。『教えないコーチが名コーチ』という言葉だ。確かにその言葉のとおり、メジャーリーグのコーチはほとんど教えない。コーチの方から選手に近づいていってあれこれ技術指導をするようなことはなく、逆に選手が疑問を持って聞きに行くと徹底的にアドバイスしてくれる。その狙いは、選手自身の問題意識を高めることにあるという」(『弱者の流儀 野村克也31の考え』より)

求められてもいないのにアドバイスしても、いい結果を生まないとおっしゃっています。

相手にいいたいことがあるとしたら、相手がアドバイスと求めてくるまで待つことです。そうでなければ、少なくとも「ひとつ思ってることがあるんだけど、伝えてもいいかな?」なんていうふうに、相手に確認して、「うん、いいよ」くらいに同意を得てからお話することです。

自然に聞き入れようとする姿勢があるか、ないか

逆の立場になって考えてみてください。自分が求めてもいないのに、唐突にアドバイスされても、なんとなく違和感が生じないでしょうか? 場合によりますが、お説教のように聞こえて、あんまり身にならないという面もあるかと思います。

それが、自分がアドバイスを求めたときは、自然と聞き入れようとする姿勢が生まれます。それがアドバイスの本質に通じることなのです。

きょうのひとことは、

「アドバイスは相手が求めたときだけに」

でした。

参考になったかしら?