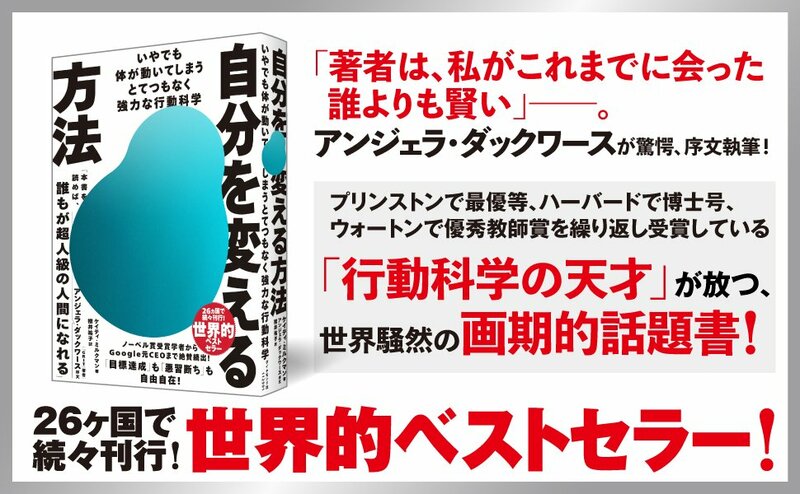

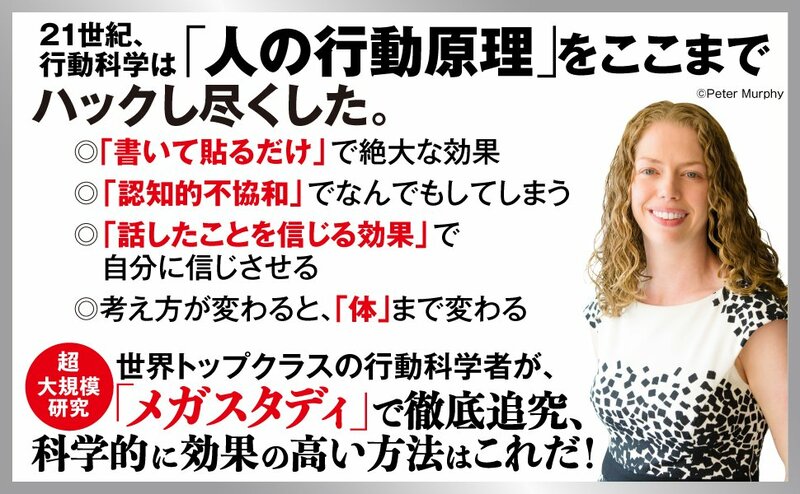

ノーベル賞経済学者リチャード・セイラーが「驚異的」と評する、傑出した行動科学者ケイティ・ミルクマンがそのすべての知見を注ぎ込んだ『自分を変える方法──いやでも体が動いてしまうとてつもなく強力な行動科学』(ケイティ・ミルクマン著、櫻井祐子訳、ダイヤモンド社)。世界26ヵ国で刊行が決まっている世界的ベストセラーだ。「自分や人の行動を変えるにはどうすればいいのか?」について、人間の「行動原理」を説きながらさまざまに説いた内容で、『やり抜く力 GRIT』著者で心理学者のアンジェラ・ダックワースは、「本書を読めば、誰もが超人級の人間になれる」とまで絶賛し、序文を寄せている。本原稿では同書から、その驚くべき内容の一部を特別に紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人は「自分の考えや行動に矛盾がある状態」を解消したい

心理学には、人が自分の中で矛盾する認知〔情報〕を抱えるときに感じる不快感を示す、「認知的不協和」という考えがある。これはレオン・フェスティンガーが1950年代に初めて提唱した概念で、驚くほど強力な影響力をおよぼす。人は大きな犠牲を払ってでも心の矛盾を解消しようとするのだ。

認知的不協和を考えれば、なぜ人がカルトから離れられないのか(入信してカルトにすべてを捧げた人は、自分の行動を正当化しようとする)、なぜ喫煙者がタバコの健康被害を甘く見がちなのか(「知的な自分」が喫煙という「悪い習慣」を持っていることは認知的に相容れないため、タバコが有害だという証拠を軽視または無視する)説明がつく。

だが認知的不協和は、行動をよい方向に変えるツールとして役立てることもできる。自分や他人に誓約を求めることによって、認知的不協和を、目標達成の助けになるゆるいペナルティに変えることができるのだ。

自分と他者への誓約で自分を縛る

私の教え子のキャレン・ヘレーラの例を紹介しよう。キャレンはペンシルベニア大学のフィラデルフィア・キャンパスに新入生としてやってきたとき、病的肥満で、自分の体が大嫌いだった。

しかし現在3年生の彼女は、当時から約18キロもの余分な体重を減らし、自分の体にとても満足している。どうやってこれを成し遂げたのか?

キャンパスに着いた数週間後に栄養士との面談を申し込んだことがすべての始まりだったとキャレンは言う。面談で、ダイエットと減量の達成しやすい小さな短期目標を立て、それを達成するための計画を考えた。それから毎週栄養士と会って進捗状況を報告した。

やがて2人の間には絆が生まれた。

「1週間を通していろんな努力をしています。栄養士さんをがっかりさせたくありませんから」とキャレンは話してくれた。「それに、自分もがっかりさせたくないんです」

自分をがっかりさせたくない(認知的不協和の痛みを避けたい)、栄養士を失望させたくない(誓いを立てたから)という一心で、キャレンは目標を一つひとつ達成していった。

私が出会ったときの3年生のキャレンは、生まれて初めて自分の体が好きになり、自分が実現し維持している大きな変化をうれしく思っていた。このすべてが、ゆるいコミットメントのおかげだった。

(注:コミットメントには、「約束を破ると現金を払わなくてはならない」などの具体的なコストを伴う「きついコミットメント」と、破った場合に心理的コストしか生じない「ゆるいコミットメント」の2種類がある。本書参照)

やることを「一口サイズ」に見せる

キャレンのゆるいコミットメントが、小さく、定期的に行われたことに注目してほしい。一気に18キロ落とすと誓うのではなく、健康に配慮した実現可能な減量目標を週ごとに立てた。

コミットメントに関する多くの研究が、この「一口サイズ」の手法のよさを裏づけている。

たとえば私の博士学生のアニーシュ・ライが主導し、私も関わった、NPOのボランティア数千人を対象とした研究を考えてみよう。

これらのボランティアは、参加1年以内に200時間活動するという約束をまだ果たしていなかった。

これほど大きな目標を前にするとやる気がそがれるのではないかと考えた私たちは、代わりに毎週4時間、または2週間に8時間働いてもらえませんかと、ボランティアに要請した──もちろんこれは、「1年に200時間」と実質的に同じことだ。

だがこうした小さな約束をした人たちは、合計すれば年間目標と同じなのにもかかわらず、年間の誓約をした人に比べて活動時間が全体で8%多かった(同様に、オンライン金融サービス会社エイコーンズの調べによれば、実質的には同じ目標なのに、1日5ドルの貯蓄を勧めるほうが、週35ドルや月150ドルの貯蓄を勧めるよりも効果が高いという)。

誓約は一口サイズになるとそれほど大変そうでなくなり、守りやすくなるのだ。

(本原稿は『自分を変える方法──いやでも体が動いてしまうとてつもなく強力な行動科学』からの抜粋です)