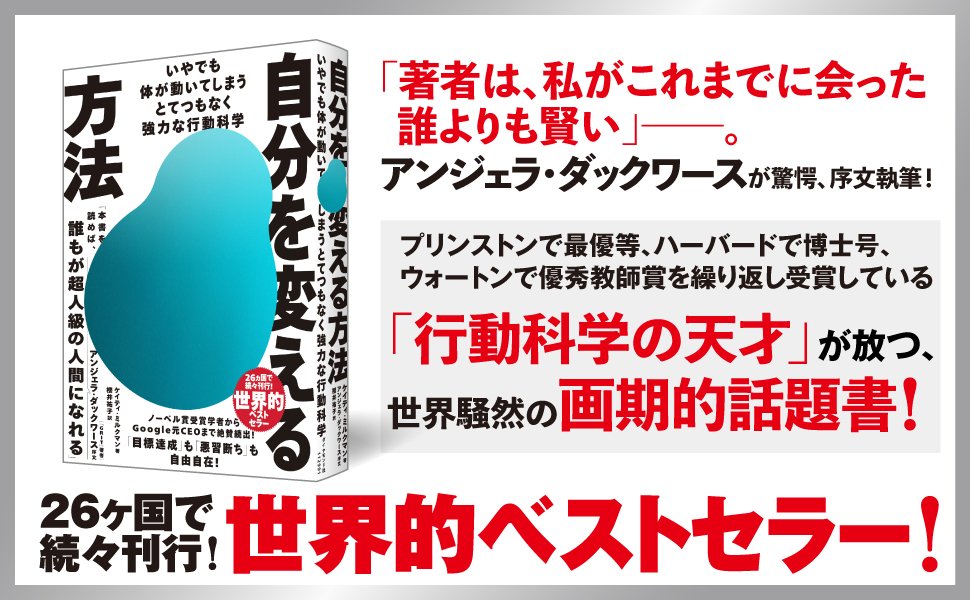

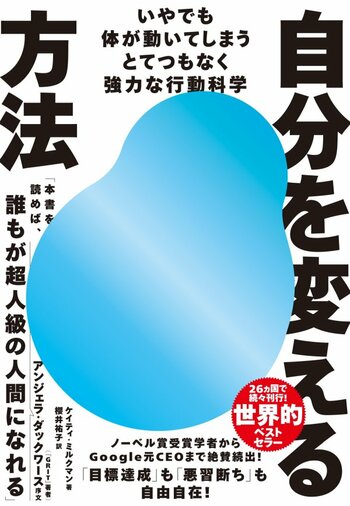

ノーベル賞経済学者リチャード・セイラーが「驚異的」と評する、傑出した行動科学者ケイティ・ミルクマンがそのすべての知見を注ぎ込んだ『自分を変える方法──いやでも体が動いてしまうとてつもなく強力な行動科学』(ケイティ・ミルクマン著、櫻井祐子訳、ダイヤモンド社)。世界26ヵ国で刊行が決まっている世界的ベストセラーだ。「自分や人の行動を変えるにはどうすればいいのか?」について、人間の「行動原理」を説きながらさまざまに説いた内容で、『やり抜く力 GRIT』著者で心理学者のアンジェラ・ダックワースは、「本書を読めば、誰もが超人級の人間になれる」とまで絶賛し、序文を寄せている。本原稿では同書から、その驚くべき内容の一部を特別に紹介する。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「退屈で過酷な作業」を毎日するには?

ナンシー・ストラールは私のポッドキャストに出演して、ゲーミフィケーション(注:ゲーム化。作業に楽しみの要素などゲーム性を取り入れること。本書参照)のおかげで人生が変わった経験を語ってくれた。

2008年にナンシーの世界は逆さまになったという。

夫と息子を空港まで送っていった帰り、吐き気を感じ始めた。食あたりだと思っていたがどんどん具合が悪くなり、病院で脳梗塞と診断された。一日後に目を覚ますと、左半身不随と医師に宣告された。完全に回復する見込みは低く、おそらくもう二度と歩けないというのだ。

それでも、まだ一縷の望みはあった。そして、ナンシーは自立性を取り戻すためならどんなことでもするつもりだった。息子たちの結婚式でダンスを踊りたいし、いつかは孫たちの世話もしたい。だが動きを取り戻すためには、過酷な長期のリハビリを続けなくてはならなかった。

ナンシーは絶対にやってのけると心に決め、一日5時間の院内リハビリに励んだ。さらに、退院後は運動を続ける方法を自分で考えなくてはならなくなった。

理学療法士に教わった何十種類もの動作を毎日行う必要があったが、とてもつらいうえに単調だった。こうしたリハビリプログラムを指示通り続ける人がとても少ないのも無理はない。ナンシーのリハビリも長続きしない可能性が高かった。

ゲームによる劇的な効果

ナンシーは自分に合った方法を探し回るうちに、テレビゲームを使った新しいリハビリ計画の治験が行われることを知った。

ナンシーの運動は、「回復急流」という急流下りのアドベンチャーに組み込まれた。

毎日バーチャルなカヤックを漕いで、テレビ画面に現れる川を進み、途中でビンを拾ったり宝箱を見つけたりしながら、曲がりくねった急流を下る。レベルをクリアするたび、ゲームの難度が上がっていった。

ナンシーはたちまち夢中になった。ゲームはとても楽しいだけでなく、効果も高かった。ゲームをプレイし始めてから、脳梗塞後、初めて自分で電気をつけられたことに気がついた。

賞品より「動機」がものをいう

ナンシーはめざましい回復を見せた。歩行や運転の能力を少しずつ取り戻し、ついには近くの湖でカヤックを楽しむまでになった。二度と歩けないかもしれないと医師に宣告されてから数年後、息子の結婚式でダンスを踊った。

今日ナンシーは、脳梗塞で失われた自立性を取り戻している。そしてリハビリに成功できたのは、回復までの道のりをゲーム化した手法のおかげだと考えている。

ナンシーの物語は特殊な例ではない。

ゲーミフィケーションは、多くの人の目標達成を助けることが科学的に示されている──その目標が自発的に選んだものである限り。

マサチューセッツ州の運動不足に悩む家族を対象に行われた、12週間の実験を考えてみよう。

実験に参加したすべての家族が一日の目標歩数を設定し、(デジタル活動量計を装着して)毎日の実績に対してフィードバックを受けた。だが、一部の家族はそれに加えて歩数に応じたポイントを与えられ、獲得したポイント数に応じてレベルが上がり、ゲームが終わるまでに最高レベルに達すると賞品のマグカップをもらった。

賞品は象徴的なものでしかなかったが(マグカップはすてきだが、何の足しにもならない)、それでもゲーミフィケーションは大きな効果をおよぼした。

ランダムに選ばれてゲームを行った家族は、ゲーム化されていない運動を行った家族に比べ、ゲーム中も、そしてゲーム終了後も12週にわたって、運動量がずっと多かったのだ。

ナンシー・ストラールが「回復急流」のおかげで楽しくリハビリができたように、彼らも楽しいゲームのおかげで運動を増やし、その後も運動量を持続することができた。

(本原稿は『自分を変える方法──いやでも体が動いてしまうとてつもなく強力な行動科学』からの抜粋です)