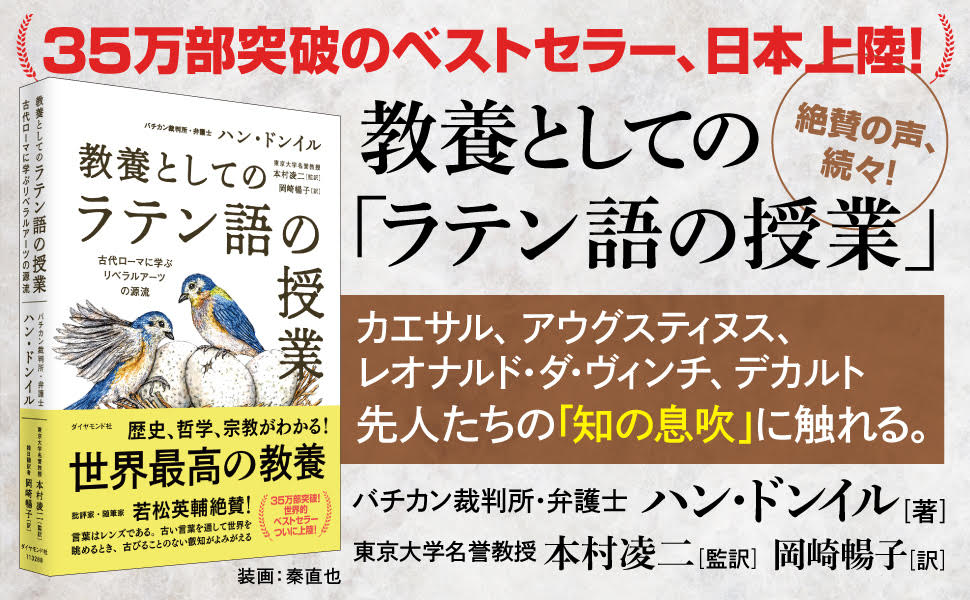

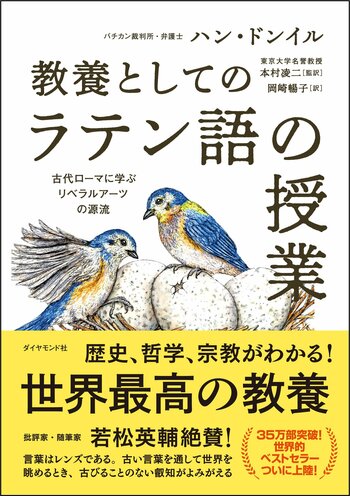

ラテン語こそ世界最高の教養である――。東アジアで初めてロタ・ロマーナ(バチカン裁判所)の弁護士になったハン・ドンイル氏による「ラテン語の授業」が注目を集めている。同氏による世界的ベストセラー『教養としての「ラテン語の授業」――古代ローマに学ぶリベラルアーツの源流』(ハン・ドンイル著、本村凌二監訳、岡崎暢子訳)は、ラテン語という古い言葉を通して、歴史、哲学、宗教、文化、芸術、経済のルーツを解き明かしている。韓国・延世大学に語学留学の後、1999年から2002年までソウル支局に勤務し、現在は東京新聞論説委員を務める五味洋治(ごみ・ようじ)氏に、本書の魅力を聞いた。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

リベラルアーツにつかる

本書『教養としてのラテン語の授業』は、ハン・ドンイルさんが、ソウルの西江大学で行った「初級・中級ラテン語」の講義内容を2年間かけて整理したものだ。ラテン語は、かつてローマ帝国の公用語であり、世界に影響を与えた。

ハンさんは韓国人として初、東アジア人としても初となるバチカン裁判所の弁護士だという。この肩書きがどれだけすごいのか私にはピンと来ないけれども、そうとう努力しないとたどり着けない地位なのだろう。

長い間、イタリアに留学し、ラテン語だけでなく宗教法学や、ヨーロッパのいくつかの言語も学んだという。ギリシャ、ローマ時代の学問であるリベラルアーツの神髄に触れていたということだ。それゆえか、文章には、余裕や穏やかさがにじむ。今は大学を離れて、講演活動をしている。本人が出ているYouTubeの番組などを見ると、いたって控えめで、誠実な語り口の人だ。

100刷りのロングセラー! 特別版も出版

実は、この本の原書(韓国語)を、ソウルの書店で何回か見た覚えがある。空色で縁取りされたクリーム色の本だった。2017年の発売以来コンスタントに売れ続け、ロングセラーとなっていたから、書店も目立つところに置いていたのだろう。2020年には何と100刷を重ね、計35万部売れたという。

韓国は書籍マーケットが小さいので、小刻みに版を重ねることが多い。よく売れた本の奧付を見ると「50刷」「60刷」などとあって、人気ぶりのすごさを実感できるが、さすがに「100刷」は珍しい。100刷を記念したこの本の「特別装丁版」も出版され、ニュースにもなった。今は、さらに版を重ねているに違いない。

「ラテン語の授業」というタイトルからして、語学書だと思っていた。今回、日本語訳が出たので、ページをめくったら一気に読んでしまった。

ヨーロッパの歴史、哲学、宗教などをひもとく!

この本であらためて分かったことは、ハンさんの講義が、単なる語学の授業の枠を越えていたことだ。

ラテン語の有名な句を引用しながら、ヨーロッパの歴史、哲学、宗教などをひもとく。さらにハンさんは、苦しかった自分の人生を語りながら、人生の目標は何か、どうして勉強するのか、人間はどう生きてきたのかを考えさせる。ヨーロッパ文明に関する総合的な授業、もしくはラテン語を通して学ぶ幸せな生き方の講義ともいえる。この奥行きの深さが、100刷を越えて読まれた理由だろう。

評判が広がり、近くにある大学だけでなく、一般人まで聞きに訪れ、毎学期200人を越える人が教室を埋めたというのも納得できる。

まず、本の最後に出てくる言葉から引用させてもらおう。授業を聞いた学生の感想だ。「教授との会話の中で私が学んだものは“花”ではなく“根”の部分でした」と書いている。

結論(花)を一方的に教えて暗記させるのではなく、自分で考え、その成果を結実させる道筋(根)を示す授業だったということだ。授業の内容を、見事に要約している。

学ぶことは「頭に本棚を作ること」

ハンさんも、そう考えていたようだ。大学で学ぶことについて、本書の中で「今後、自分に必要となる知識がどこにあるのかを知り、それを活用できるようきちんと仕分けて整理整頓するための、頭の中の本棚を作る作業」だと語っている。なるほど、知識を習得するには、まずは時間をかけて準備することが欠かせない。

その姿勢は、最初の授業からさっそく現れる。本書によればハンさんは、初めて会った学生たちにラテン語を選択した理由を簡単に聞く。次には授業の目標を説明する。ここまではありふれた光景といえよう。そこで「Prima schola alba est」と黒板に書いてみせ、どんな意味か考えさせるのだそうだ。

ラテン語は英語にも影響を与えているので、類推できることもある。文字通り読めば、「最初の授業は白い」、つまり「最初の授業は休講だ」という意味になるという。

学生の緊張を和らげるユーモアだと思うと、さにあらず。本当にローマ時代の教師が、授業初日に学生に話していた言葉だ。授業時間をぎりぎりまで使って知識を詰めこむようなことはしていなかった。

陽炎を見て、人生と勉強を考えよ

授業が早く終わると聞いて喜ぶ学生たちにハンさんは「外に出て、春の陽炎をよく観察してほしい」と呼びかけることにしているという。

陽炎はラテン語でnebulaと書く。この言葉には「取るに足りない」「五里霧中」という別の意味もある。そのことを説明したあとで、「勉強ということ、生きていくことは、私たちの中の陽炎を見ることです」と付け加えるのだそうだ。

「まるで映画の一場面」と言っては陳腐かもしれないが、実に見事な展開だなあと思った。ラテン語というアジア人にはなじみの薄い学生たちが、ラテン語の持っている深みに気がつき、驚き、そして感動するさまが浮かんでくるようだ。わたしも時々大学で話す機会があるが、こんなわくわくする授業をしている先生は、何人いるだろう。

本書によれば、ラテン語は動詞ひとつの変化が160以上もある。名詞や形容詞の変化に至っては複雑怪奇で、普通の人には手に負えないものらしい。

それでも、ラテン語の中に、こんなに心に響く世界があるのなら、その中に飛び込んでみたくなるはずだ。

なぜラテン語は「希望」を語るのか

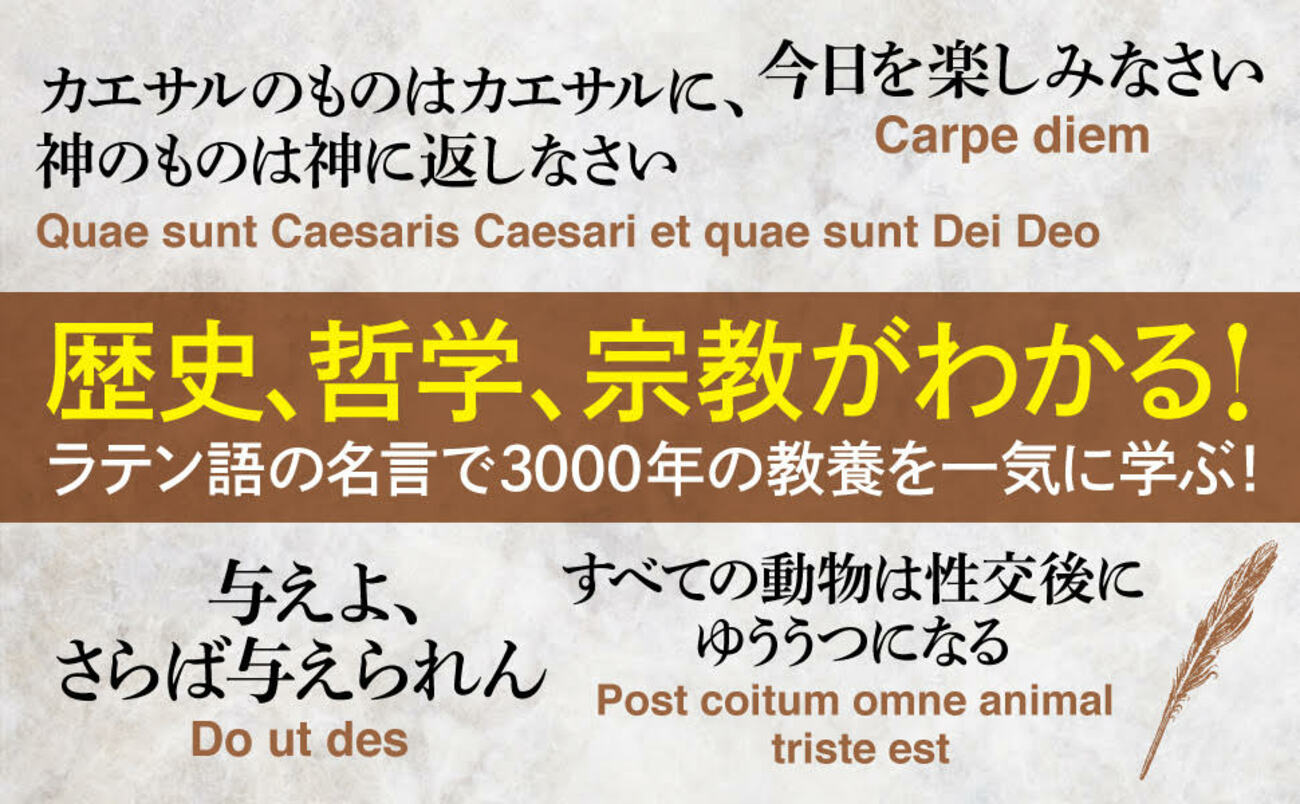

ラテン語には「希望」に関するフレーズが多いという。「命のある限り、希望はある」「息をしている間、私は希望を持つ」「生きている限り、私は望む」などたくさんある。

なぜこんなに希望を語るのか。

それは「それだけいつの時代にも人間の苦しみが尽きなかったのだとも思います。裏を返せば、人間とは、希望のない時代でも希望を語り、希望を抱いてきた存在なのだともいえます」と、ハンさんは読み解いている。

ハンさん自身、あまりの辛さに自死を考えたことがあるという。その時に「死がすべてのことを終わらせるわけではない」というラテン語の句を目にし、思いとどまった。

永遠に続く神の時間軸からみたら、いま自分が悩んでいることは「流れゆく1つの点に過ぎない」(ハンさん)。だから希望を持つことが自分の使命だと悟ったという。

ハンさんは靴磨きをして生計を立てるほどの貧しい生い立ちを経験している。さらに大人になってヨーロッパで猛勉強している時には、韓国人として差別的な言葉を投げかけられたこともある。ラテン語は、いつもハンさんの心を癒やし、慰めてくれた。

東洋とのつながり

文中に引用されているラテン語の名句は、思わぬつながりを持っているものもある。例えば「川を渡り終えたら、舟は川に置いていかなければならない」だ。

いつまでも過去にこだわるな、不得意なことは諦め、不必要になったら、潔く再出発せよという意味だそうだ。本書では「ラテン語の名句に学ぶ『捨てる勇気』」という見出しの章の中で紹介されている。

どこか潔い。この時代から、余計なものは持たないミニマリストを志向する人はいたんだと驚かされる。

川を渡ったら舟を捨てよ、という言葉は仏教の世界にもあるのだそうだ。「筏の教え」とも呼ばれる。

過去に役だったものであっても、役割を終えたなら、こだわりを捨てて手放すことが大切だという教えだ。ハンさんも、本書の中で「西洋哲学を語る上で欠かせないプラトンやストア哲学が、そのルーツをさかのぼればインド思想につながる」と書いているが、確かに通じていると感じさせられた。

人間を見抜いていたローマの人たち

ほかにも、本書には、他にも魅力的なラテン語の句が紹介されている。中にはドキリとさせられるものも多い。

「私たちは学校のためではなく、人生のために学ぶ」

「与えよ、さらば与えられん」

「すべての動物は性交後にゆううつになる」

「愛しなさい、そしてあなたが望むことを行いなさい」

「みな傷つけられ、最後は殺される」

詳しい説明は本書に譲るが、それぞれ、ちゃんと由来があり、納得できる。2000年前のローマの人たちの方が、情報が飛び交う便利な世界に生きているわれわれよりも、はるかに人間の本質を見抜いていたような気がしてならない。

訳者は、韓国エッセイの翻訳で知られた岡崎暢子さん。難しい翻訳だったはずだが、もともと日本語で書かれていた本のような自然な訳文になっていて、読みやすい。巻頭では批評家・随筆家、若松英輔さん、巻末では東京大学名誉教授、本村凌二さんの解説が載っており、なじみのないラテン語についての理解をさらに深めてくれる。