12月といえば「大掃除」。家の片づけやモノの整理に精が出る季節だ。しかし、「モノが多すぎる」「何を捨てればいいのかわからない」という悩みを抱えている人は少なくないだろう。

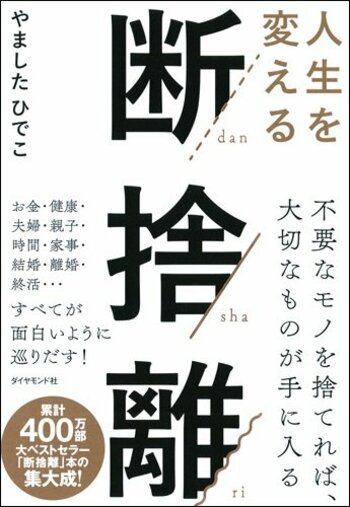

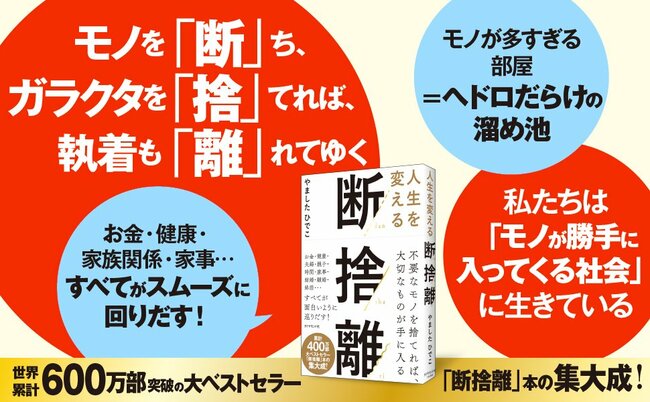

そこで参考になるのが、著作・監修を担当した書籍が世界累計600万部を超えている、「断捨離」メソッドの第一人者・やましたひでこさんの『人生を変える断捨離』だ。モノを捨てる基準や、家が驚くほどスッキリする収納法など「断捨離のすべて」を全公開した本書より、「部屋がすぐ散らかる人」が今すぐやめるべきNGな思考を解説する。(構成/根本隼)

Photo:Adobe Stock

Photo:Adobe Stock

モノが溜まっていく3つの理由

私たちがモノを溜め込む要因、捨てられない要因には、次の3つが挙げられます。

●消費社会における圧倒的な物量

モノが生産されすぎ、流通されすぎているという物理的な要因。

●健全な住空間への考察不足

インテリアや収納についての知識や情報は豊富なのに、自分が快適に暮らすための適正な物量がどれくらいなのか、という考察が不十分。

●前時代的価値観

ライフスタイルもモノの生産量もかつてとは違うのに、「もったいない」「モノを粗末にしてはいけない」といった、親やその上の世代から植え付けられた価値観を引きずってしまう、観念的な要因。

消費社会では、私たちにモノを買わせる研究に余念がありません。通販番組に、ダイレクトメールに、セール品に、“ない需要”まで掘り起こされてしまい、あたかも以前から欲しかったような気にさせられてしまうのです。

「部屋がすぐ散らかる人」がやめられない“モノ軸”思考

私たちは、これら3つの要因によってモノに悩まされているわけですが、じつは、その根底に、もっと本質的な原因があるのです。

それは、人類共通の原因です。私たちは有史以来、モノが貴重である時代が長かったため、ずっと「モノ軸」思考であり続けてきたのです。

それゆえ、私たちはモノを前にした時に「必要か?」ではなく、モノ自体に焦点を合わせた「使えるか?」の観点で取捨選択してしまう思考の癖があります。これが「モノ軸」思考。

その結果、壊れていなければ(あるいは、壊れていても)、「とりあえず」「せっかくだから」取っておくという行動になってしまうのです。

モノ溢れの時代に「モノ軸」思考は不要

人びとは、そんな「モノ軸」思考を引きずったまま、かつて想定し得なかったようなモノ溢れの時代に突入したのです。

その結果、個人の住まいにおいては“化石”と化した香典返しのタオルセットや、あることさえ忘れているコタツ一式や、子どもが小さい時に使ったきりのキャンプセットなどを、押入れに閉じこめたまま死蔵しているのです。

それでいながら、「家が狭い」「探し物が見つからない」と不平と不満を溜めている。これが今の私たちの、モノ溢れの住まいの現状なのです。

(本稿は、『人生を変える断捨離』より一部を抜粋・編集したものです)