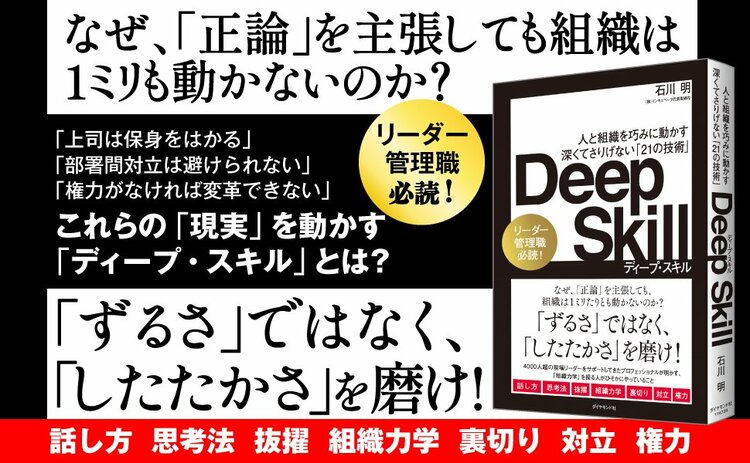

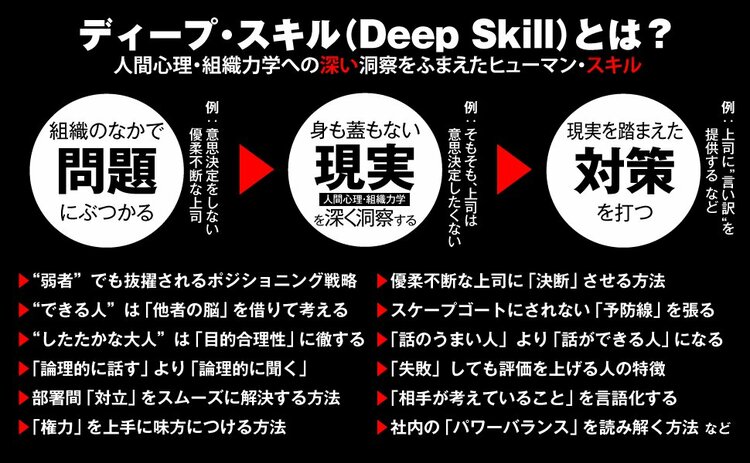

いま話題の「ディープ・スキル」とは何か? ビジネスパーソンは、人と組織を動かすことができなければ、仕事を成し遂げることができません。そのためには、「上司は保身をはかる」「部署間対立は避けられない」「権力がなければ変革はできない」といった、身も蓋もない現実(人間心理・組織力学)に対する深い洞察に基づいた、「ヒューマン・スキル」=「ディープ・スキル」が不可欠。本連載では、4000人超のリーダーをサポートしてきたコンサルタントである石川明さんが、現場で学んできた「ディープ・スキル」を解説します。今回は、本当にできるビジネスパーソンになるためには、仕事に必要な「専門知識」を磨くだけでなく、「よく遊ぶ」ことが重要である理由についてディープに解説します。(本連載は『Deep Skill ディープ・スキル』(石川明・著)から抜粋・編集してお届けします)。

写真はイメージです。 Photo: Adobe Stock

写真はイメージです。 Photo: Adobe Stock

「自分ひとりで考える」から、

思考が停止する

言うまでもありませんが、仕事において「考える」ことはきわめて重要なことです。

事業アイデアを考え、その実行方法を考え、市場の反応を見ながら修正を加えていく。そのすべてのプロセスで、私たちは「考える」ことが求められます。その「思考力」の高低は、「仕事ができるかどうか」において、重要な要素であることは間違いありません。

ただ、私には、この「考える」という行為が誤解されているような気がしてなりません。受験勉強の影響なのでしょうか、「考える」というと、ひとりでデスクに向かって黙々と考えることをイメージしている人が多いように思うのです。

そして、「正解」が書けるまで答案用紙を提出しようとしない。実際、多くの企業で新規事業に伴走するときに、「今考えているアイデアを聞かせてください」とお願いしても、「まだ十分まとまってないので、もう少し考えたい」と、誰にもアイデアを明かさず、ひとり悶々と考え続ける方がいらっしゃいます。これは自分の「思考力」に自信のある人ほどよく見られる傾向です。

その気持ちは、よくわかります。

私自身、駆け出しの企画マンだった頃はそうでした。

リクルートに入社して以来、憧れだった新規事業開発室への異動が叶った当初、私は、「よし、周りをアッと言わせるような企画を立てるぞ」と意気込んでいました。異動前に社費で通わせてもらったビジネススクールで学んだことを活かして、「これは完璧だ!」と思われる企画を仕立て上げてやろうと思っていたのです。

ところが、デスクにかじり付いて、ひとりで悶々と考え続けても、思考は堂々巡りを繰り返すばかりで、なかなか打開策は見つかりませんでした。一方、オフィスにいる先輩や同僚は楽しそうに談笑しており、「やっぱり経験があると余裕があるんだな……」と少々恨めしいような気がしたものです。

しかし、これは私の思い違い。いま思えば、当時の私は、単なる気負いすぎ。自分ひとりで「正解」を見つけようと「問題」を抱え込むことで、かえって思考停止状態に陥っていただけなのです。つまり、「考える」とはどういうことかがわかっていなかったのです。

「相談」でも「雑談」でもない、

「壁打ち」というコミュニケーション

それを教えてくれたのは、すぐそばにいた先輩でした。

私がひとりで悩んでいる姿が、ずいぶんと辛そうに見えたのでしょう、見かねた先輩が「石川、軽く“壁打ち”でもしてみる?」と声をかけてくれたのです。

新規事業開発室に異動したばかりの私にとって「壁打ち」という言葉は初耳でしたが、リクルートの企画職の中では、昔からよく使われていた言葉でした。

「相談」のさらに手前、といっても単なる「雑談」とも違う。まだぼんやりとしているけれども、自分の考えていることや、悩んでいることを聞いてもらって、相手に、思いつくままに「感想」「質問」「アイデア」を返してもらう。そんなコミュニケーションのことを「壁打ち」と呼び、職場内で頻繁に行われていたのです。

「何に悩んでいるの?」。そう先輩に尋ねられた私は、当時、与えられていた「地方の支社で行う新規事業を企画せよ」というミッションについて説明しました。

当時のリクルートの中心事業だった「情報誌」は、まず首都圏版を成功させ、それを関西圏、東海圏へと拡大していくのがセオリーでしたが、その先の北海道、東北、中国、九州地方は市場規模が小さいために、事業を拡張させるのがきわめて困難でした。そこで、私に「打開策を考えよ」というミッションが与えられたわけです。

ところが、これが難しかった。

私は、リクルートの「情報誌」と同じく、広告収入で成立している地方紙やローカル雑誌などを綿密に調査。どこかに「突破口」がないかと丹念に探したのですが、八方塞がり。どう頭をひねっても、チャンスを見出すことができませんでした。

そもそも、地方は市場規模が小さいため、広告の出稿量に限りがあります。そこに、リクルートの「情報誌」が入り込む余地を見つけることができなかったのです。

こうしたことを一通り説明すると、先輩は、「なるほどね。でも、地方それぞれの新聞や雑誌もあるよね。けっこう部数も多いと聞くけど?」と言いました。

そこで、私は、「それぞれ部数は出ているんですが、新聞も雑誌も各県にせいぜいひとつくらいしかないんですよね」と伝えたところ、先輩は、「ローカル媒体にどんな広告が出ているか調べた?」「こういう情報誌だったら、可能性あるんじゃない?」などと、思いつきのアイデアをポンポンと返してくれました。

しかし、結局のところ、「市場規模が小さいために、情報誌は難しい」という結論に戻ってきます。それで、先輩も「たしかに、難しいな……」と困り顔になったのですが、ふとこんなことを口にしました。

「そういえば……この間、田舎の実家に帰ったときに地元紙を見たんだけど、折り込みチラシがすごくたくさん入っていたな。折り込みチラシだけで考えれば首都圏の新聞のチラシ量と、ちっとも変わらないんじゃないかな……」

先輩の「たった一言」で、

目から鱗が落ちる「発見」をする

この言葉にハッとしました。

折り込みチラシは、完全に「盲点」でした。

たしかに、新聞本紙に広告を出すのは、県域全体を商圏とする企業・業種に限られますが、特定の地域にばらまく折り込みチラシの場合はそうではありません。スーパーや飲食店、美容室などの商圏が狭い業種だけをとってみれば、一世帯あたりに投下される広告量には変わりがないのです。

つまり、「首都圏vs九州」という広域で比較をするのではなく、「渋谷vs博多」という狭い商圏で比較すれば、広告の市場規模は拮抗しうるということ。渋谷という商圏で成立する情報誌であれば、博多などの地方都市でも成立する可能性があるということです。

このことに気づいて、目から鱗が落ちるような思いがしました。そして、その後、私は折り込みチラシをはじめとする、狭い商圏の広告媒体について研究・考察を深めていくことになったのです。

他者の「脳」を借りたとき、

「新たな視点」が見つかる

この「壁打ち」体験は、私に強烈なインパクトを与えました。

なにしろ、先輩のたった一言で、八方塞がりだった私の「思考」が一気に広がったのです。まさに、目が醒めるような体験でした。そして、これに味をしめた私は、それ以降、周囲の人々に「壁打ち」を頻繁にお願いするようになりました。

このときに痛感したのは、ひとりで黙々と考えることの「限界」です。

私に「折り込みチラシ」という盲点があったように、誰の頭の中にも盲点があります。にもかかわらず、ひとりで黙々と考え続けたところで、思考は堂々巡りを続けるだけ。だから、「思考」を広げたり、深めたりするためには、他者の「脳」を借りることがとても有効なのです。

他者は、自分とは異なる経験をし、自分とは異なる情報をもち、自分とは異なる思考回路をもっています。だからこそ、同じものを見ても、人はそれぞれ異なる反応をするわけです。

これを活用しない手はありません。自分の考えていることや、頭の中にあることをさらけ出し、他者からフィードバックをもらうことによって、新たな「視点」が与えられる。それも、「考える」うえで欠かすことのできない重要なプロセスなのです。

「誰かと話す」ことこそが、

最強の「考える技術」である

それだけではありません。

誰かと「壁打ち」をすることによって、二重三重のメリットがもたらされます。

まず第1に、「壁打ち」をしてもらった相手から、継続的に、貴重な情報がもたらされるというメリットがあります。

昔から「情報は発信すればするほど、より多くの情報が集まってくる」と言われます。テレビ局や新聞社、雑誌社はもちろん、SNSでたくさんの情報を発信している人のもとには、多くの情報が集まってきます。それと同じことです。

先ほどのケースで言えば、「壁打ち」を通して、先輩の頭には、「石川が折り込みチラシの情報を求めている」ということがインプットされます。その結果、先輩がそれに関する新たな情報を入手したときには、私に教えてくれるようになるのです。

さらに、社内のさまざまな部署の人たちと「壁打ち」をすることができれば、情報の入手ルートはより一層多様化することになります。いわば、社内に神経回路を張り巡らせるようなものです。新規性の高い案件には守秘性の高い情報が含まれることが多く、安易に社外の人に話せませんが、社内の相手であれば、思いつきレベルの“生煮え”の段階からでも話すことができます。これは、企業で働くことでしか得られない、非常に重要なメリットだと思います。

第2のメリットは、「壁打ち」が「根回し」と同じ効果をもたらすことです。

「壁打ち」に付き合ってもらうということは、相手と一緒に「考える」ということです。そして、人は主体的に「考える」ことによって、「当事者意識」をもつようになります。つまり、アイデアが“生煮え”の段階から、関係部署のキーパーソンなどと「壁打ち」をすることによって、いざ起案したときに、彼らを“一緒に考えた仲間”として「味方」につけることができるということです。

これは、企業で仕事を進めていくうえで、非常に重要なポイントです。完成した起案書を持って「根回し」をしても、相手にすれば単に説明を受けるだけですから、「当事者意識」まではなかなかもってもらえません。

それよりも、“生煮え”の段階から彼らと一緒に考えることで、「当事者意識」をもってもらうほうが得策。そして、彼らの「視点」「意見」「感想」を真摯に受け止めることで、「味方」につけることができれば、起案書が採択される確率を大幅に高めることができるのです。「壁打ち」こそが、最も強力な「根回し」なのです。

プライドを捨てて

“人に頼る”という「ディープ・スキル」

このように、「壁打ち」は私たちに多くのメリットをもたらしてくれます。

もちろん、自分の頭で徹底的に考え続けることは不可欠ですが、それだけでは「限界」があります。その「限界」を超えていくためには、自分の「考えていること」「悩んでいること」をどんどんオープンにしていくべきなのです。

「自分でとことん考えてからでないと、周りの人に相談する時間をもらうのは失礼だ」「しっかりとアイデアを煮詰めたうえで、上司に相談しなければならない」などと言いながら、ひとりで悶々と考え続ける人もいますが、実のところ、「中途半端な状態で見せるのは恥ずかしい」「“ダメ出し”をされるのが怖い」「傷つくのが嫌だ」というのが本心だったりします。もっと言えば、余計なプライドが邪魔をしているだけではないでしょうか?

だったら、そんなプライドは捨ててしまったほうがいい。

小さなプライドを守るために、ひとりで問題を抱え込むのではなく、周囲の人々に「壁打ち」をお願いしたほうがいい。自らの「悩み」を打ち明けて、「助けてください」「知恵を貸してください」と頭を下げればいいだけのこと。余計なプライドを捨てることは、重要な「ディープ・スキル」なのです。

(本記事は『Deep Skill ディープ・スキル』(石川明・著)から抜粋・編集したものです)