ワンシーズンに東京で29日間の降雪

1984年伝説の冬

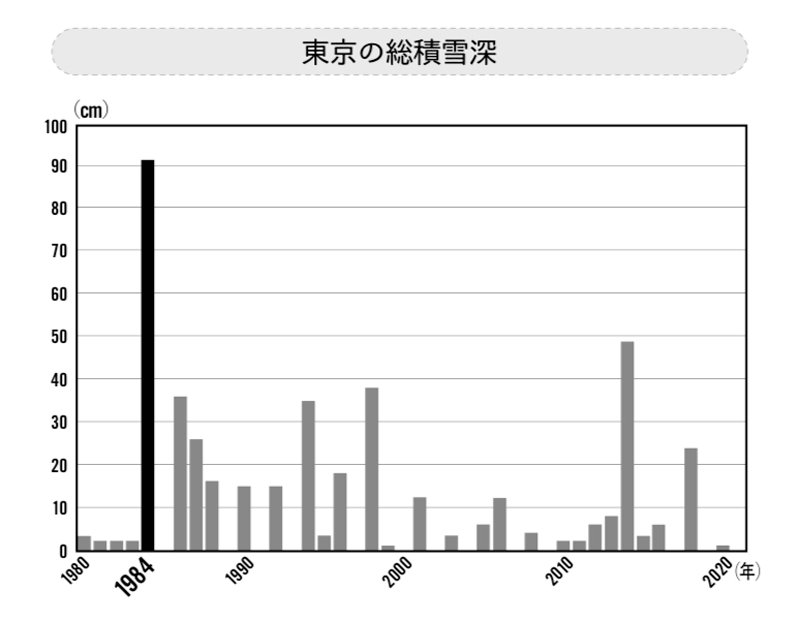

東京では、2014年に2回連続で27センチメートルの積雪がありました。最近のことなので、記憶に残っている人も多いでしょう。しかし、過去にはもっとすさまじい年があったのです。

例えば1984年は全国的に記録的な大寒冬でした。日本海側だけでなく、太平洋側でも豪雪になったことが大きな特徴です。東京ではワンシーズンに29日もの降雪を記録し、総積雪量はなんと、92センチメートル。これは1980年から2020年までの観測記録の中でもダントツの量です。2014年の関東甲信地方の豪雪でさえも、東京のワンシーズンの総積雪量は49センチメートルです。2014年を経験してもなお、1984年は「伝説の冬」だったといえるでしょう。

『教養としての気象と天気』より、東京の総積雪深の推移 拡大画像表示

『教養としての気象と天気』より、東京の総積雪深の推移 拡大画像表示

そんな1984年の大寒冬は、火山の噴火が一因になったと考えられています。同年、メキシコ南部のエルチチョン山が大噴火し、その噴煙は高度1万6000メートルまで吹き上がりました。この噴煙が直射日光を遮ったことで、世界的に寒冷化が続いたとされているのです。

しかし、火山噴火の規模にはもっともっと上があります。1883年に起きた、インドネシアのクラカトア島の大噴火では、溶岩が上空5万3000メートルに渡ってほとばしり、この噴火によって発生した津波で2万6000人が死亡。噴火の音は、全地球の13%にも及ぶ地域に聞こえたといいます。さらに、紀元前のミノア噴火は、クラカトア島の5倍にも及ぶすさまじさだったとか……。今、そんな規模の噴火が起きたら……と想像すると、恐ろしくなりますね。

その他にも、仮に噴火したら、北(南)半球にはもう人が住めなくなってしまうだろうという火山が、地球上には複数存在します。熊本県の阿蘇山も、最大規模の噴火をしたらかなり危険でしょう。

『もっと話がおもしろくなる 教養としての気象と天気』(WAVE出版)

『もっと話がおもしろくなる 教養としての気象と天気』(WAVE出版)金子大輔 著

ちなみに、大規模な噴火が「近い将来起こる可能性がある」という場合の「近い将来」とは、10万年後、100万年後ということもあります。刺激的な情報に踊らされず、適切に恐れることが大切ですね。

また、火山の話をしていると、「人間社会なんて、いかにちっぽけなものか」という想いを抑えることができません。人間社会で「大変なミス」をしてしまっても、100年も経てばほとんど誰も覚えていませんから……。

なお、白亜紀末における恐竜の絶滅も、粉塵が直射日光を遮ったことが原因とする説が有力です。こちらの粉塵は、火山の噴火ではなく、巨大な隕石の衝突によるものだと言われています。