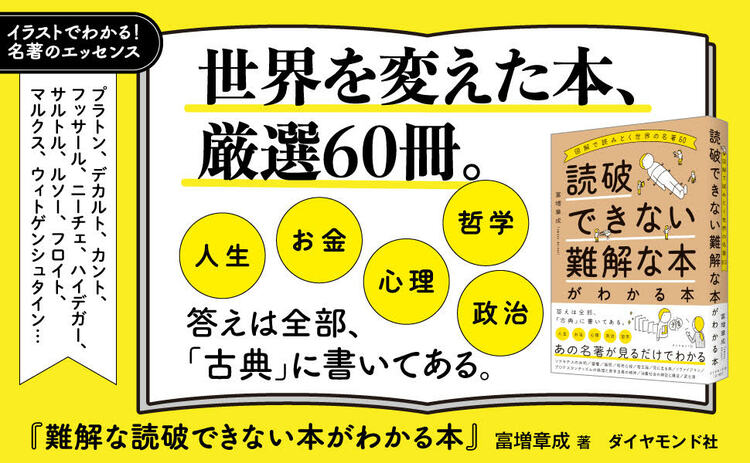

世界に多大な影響を与え、長年に渡って今なお読み継がれている古典的名著。そこには、現代の悩みや疑問にも通ずる、普遍的な答えが記されている。しかし、そのなかには非常に難解で、読破する前に挫折してしまうようなものも多い。そんな読者におすすめなのが『読破できない難解な本がわかる本』。難解な名著のエッセンスをわかりやすく解説されていると好評のロングセラーだ。本記事では、サルトルの『存在と無』を解説する。

ドイツ占領化のパリ、それもカフェで書き上げられた本書は、「意識」の問題を人間の「存在」の問題としてとらえた。第二次世界大戦により、すべてが崩れ去った雰囲気の中で、新たな視点を示す。人間は無であるからこそ「未来を選ぶことができる」という。

意識が「無」ってどういうこと?

『存在と無』、この表題の意味は、「物と意識」ということです。

石ころなどの事物は、何も意識せずに、ただそれ自体においてあるだけの存在です(即自存在)。

それに対して人間は、「対自存在」です。人間は「意識」とともにある存在であり、また、自分自身を対象化してしまう存在でもあります(自分で自分を見つめてしまう……)。

そうなると、人間は石ころのように気楽に存在するわけにはいきません。

絶えず見る側と見られるものとして、意識に「裂け目」をつくりだすのです。

意識としての人間は、世界の中の裂け目、世界の中の無です。

というのは、「私が何かを意識するということは、それを私ではないものとして、同時に私をそれではないものとして意識している」(同書)からです。

「これはこれではない」が続きますので、意識は無をつくりだします(無化)。

また、人間が自分のうちに「裂け目」を含んでいる存在だとすると、「常に過去の自分から脱出し、新しい自分になっていく存在である」といえます。

人間は、過去と現在とを乗り越え、未来に向かって自分を投げかけているのです(投企)。

人間は過去の自分から脱出し、新しい自分になっていく存在ですから、「世界への関わり方」を自ら選択し、自分自身をつくっていく存在であるといえます(脱自的存在)。

サルトルは、これを「自由」と呼びました。物は「自由」をもちませんが、人間は自らをつくりあげていく「自由」をもちます。

ただ、自由であることをやめることはできず、「人間は自由の刑に処せられている」(『実存主義はヒューマニズムである』)とされます。

自由であるから不安を感じる

人間が自由であるということは、同一の自分が維持されていないということです(対自存在なので、常に変わっていく存在であるということ)。

だから、全部を背負っていかなければなりません。自分で自分の未来を選択していくので「不安」を感じます。

そこで、人間は日常の中で「自由と不安」から目をそらしながら生きようとします(自己欺瞞)。

自己欺瞞に陥っている人間は、実は石ころのような即自存在になりたがっているのです(ああ、消えてしまいたい! みたいな感じ)。

また、サルトルによると人間が規則に従うのは不安を隠しているためです。規則とは、実は、自分で意味づけをしているから制約の力をもっています。

もし、規則を成り立たせているのは自分であるという本当のことを自覚すると不安が生じてしまいます(自分が責任を引き受けなければならない気分になるから)。

そこで、人間は規則が外側に実在していて、自分が縛られていると思い込むことで安心をするのです(倫理的不安)。

さらに、サルトルは、哲学のテーマとして重要な他者問題についても語っています。

他者に「まなざし」を向けられたとき、私は「まなざし」を向けてくる他者が対自存在であると感じます(他者も自由な意識をもった存在であると感じるということ)。

「地獄とは他人のことだ」(『出口なし』)

だから私は、他者の視線にさらされて、思わず身が硬くなります。他者によってまなざされると、私は自由を失い、物としての「即自存在」になり変わってしまいます。

自分が対象化されて物になってしまうからなのです(対他存在)。だから、「こっちも意識があるんだぜ」とまなざしを向け返さなければならないそうです。

人間関係は、このように絶えず相互に「まなざし」を向け合う、自由な主体の「相剋」の状態です。

これらの状況に対して、サルトルは、『実存主義はヒューマニズムである』『弁証法的理性批判Ⅰ』などでその実践法を展開しています。

人生で役に立つこと

人間は常に新しい自己へと向かっていく存在だ。自分で自分を作り上げていく存在なので、それは「無」であり「自由」である。自由でなくなることはできないという宿命のもとで前に進むしかない。

富増章成(とます・あきなり)

河合塾やその他大手予備校で「日本史」「倫理」「現代社会」などを担当。

中央大学文学部哲学科卒業後、上智大学神学部に学ぶ。

歴史をはじめ、哲学や宗教などのわかりにくい部分を読者の実感に寄り添った、身近な視点で解きほぐすことで定評がある。

フジテレビ系列にて深夜放送された伝説的知的エンターテイメント番組『お厚いのが、お好き?』監修。

著書『21世紀を生きる現代人のための哲学入門2.0 現代人の抱えるモヤモヤ、もしも哲学者にディベートでぶつけたらどうなる?』(Gakken)、『日本史《伝説》になった100人』(王様文庫(三笠書房))、『図解でわかる! ニーチェの考え方』、『図解 世界一わかりやすい キリスト教』『誰でも簡単に幸せを感じる方法は アランの『幸福論』に書いてあった』(以上、KADOKAWA)、『超訳 哲学者図鑑』(かんき出版)、『オッサンになる人ならない人』(PHP研究所)、『哲学の小径―世界は謎に満ちている!』(講談社)、『空想哲学読本』(宝島社文庫)など多数。

【著者からのメッセージ】

私たちはなぜ本を読むのでしょうか。それは「本は人類が積み上げてきた叡智のアーカイヴだから」です。本は、人に知識や喜怒哀楽すべての豊かな経験を与えてくれる存在です。ときに読んだ人の人生を変えてしまう本だってあるでしょう。

この本で紹介しているのは、本のなかでも特に多くの人に読み継がれていたり、あるいは数千年という時を経ても今なお読まれている本、つまり「名著」です。

「名著」にはそう呼ばれるだけの理由があります。たとえば多くの人が今悩んでいることのほとんどは、この長い歴史上で誰かがすでに徹底的に考えていることです。紀元前という昔に遡っても、人間はやはり人間なのです。だから、もしあなたに悩みや、疑問に感じていることがあるなら、それらの答えのヒントはほぼ「名著」のなかにあるのです。

「目標がないし、やる気も出ない」「思考が乱れて集中できない」「健康なのに、なぜか疲れを感じる」「勉強したいが、どこから何をしたらいいのかわからない」「働いても働いても、楽にならないのはなんでだろう」「歳をとってきて、だんだん楽しみが減ってきた」

そんな悩みは、この本で紹介する「名著」のエッセンスを手に入れればたちまち解決するはずです。自分で思い悩むよりずっと気分が晴れること、請け合いです。

ところで、「名著」の多くは、とても難解で、それでいて分厚いものが多いです。しかし、名著が難解なのには、実は理由があります。分厚い古典的「名著」は、その時代背景と常識を前提として書かれているので、多くの場合、現代の私たちにとっては説明不足なのです。また、その学問世界の専門用語を「知ってるんでしょ?」という前提のもとに書かれていますから、こっちはわかるわけがない。

「名著」は、下手をすると一冊をしっかりと理解するのに20年以上かかります(それでも、さらに疑問は増えていきます)。普通に生きて普通に暮らしている私たちには、そんな時間はありません。つまり、「名著」とは基本的に「読破することができない本」なのです。

人生は短い。だからこそ「名著」をまず、おおざっぱに理解して、興味が出たら原典にあたればよいのです。この本では、古今東西の「名著」のうち哲学から心理学、経済学まで選りすぐった60冊のエッセンスをイラストとともにわかりやすく解説していきます。

※収録した60冊は、『ソクラテスの弁明』(プラトン)、『方法序説』(デカルト)、『実践理性批判』(カント)、『現象学の理念』(フッサール)、『歴史哲学講義』(フッサール)、『ツァラトゥストラはこう言った』(ニーチェ)、『存在と時間』(ハイデガー)、『存在と無』(サルトル)、『自由からの逃走』(フロム)、『社会契約論』(ルソー)、『資本論』(マルクス)、『論理哲学論考』(ウィトゲンシュタイン)、『グーテンベルクの銀河系』(マクルーハン)、『ポストモダンの条件』(リオタール)、『複製技術時代の芸術』(ベンヤミン)、『アンチ・オイディプス』(ドゥルーズ&ガタリ)、『21世紀の資本』(ピケティ)など。

もちろん原典と比べてその情報量は雲泥の差です(本書の場合、500ページ以上ある本も見開き4ページにまとめているのだから)。でも、なんにも読まないよりずっといいでしょう? そう思いませんか。分厚い本を一冊買って、読まないで部屋に飾っておくより、本書を電車の中で読んだほうがよいのではないでしょうか。

必ずしも時代順になっていないので、どこから読んでもOKです。パラッとめくって、全体を眺め、どんなふうに自分の役に立ちそうかを考えます。それぞれの本は、関連を他のページとリンクしてあります。つながりの意味については、本書の冒頭に収録した「ひと目でわかる名著の関連図」を参照してください。

ぜひ本書を活用して、自由な思考法を手に入れて、人生の難問解決をはかり、明日に向かって進んでください。きっと、すばらしい未来が広がっていくことでしょう。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock